インプットした知識を活かせず、資料の山に途方に暮れていませんか?

資料が多すぎて、重要な情報が埋もれてしまう…そんな悩みを解決するのが、専用のAIアシスタントとして育てられるGoogle製ツール「NotebookLM」です。

この記事を読めば、以下のことがわかります。

- NotebookLMの本当の価値: なぜ「育てる」という発想が仕事の効率を劇的に変えるのか。

- ChatGPTとの明確な違い: どんなタスクでどちらのAIツールを使うべきか。

- 明日から使える活用術: 仕事の生産性を上げる具体的なアイデア10選。

情報に振り回される日々から解放され、より創造的な仕事に集中するための第一歩を踏み出しましょう。

新時代のAI仕事効率化ツール「NotebookLM」とは?

まずはじめに、「NotebookLMとは一体何なのか?」という基本から見ていきましょう。

この章を読めば、NotebookLMがなぜ「あなただけの脳」や「専属アシスタント」と表現されるのか、その理由が明確に理解できます。

NotebookLMで何ができるのか?3つのコア機能

NotebookLMの能力は、大きく分けて3つのコア機能に集約されます。それは「ソース(情報源)に基づいて」動作するという大原則の上に成り立っています。

ソースに基づいた回答生成

これがNotebookLMの最も根幹となる機能です。

NotebookLMはアップロードしたPDF/テキストファイル/Googleドキュメント/URLなどを「ソース」として、その内容に関する質問にソース内の情報だけを使って回答します。

例えば、以下のような使い方ができます

自社の新製品に関する数十ページの企画書をソースとしてアップロードする。

→「この製品のターゲット層は?」質問

→ 該当箇所を探し出し、「この製品のメインターゲットは、健康志しかつテクノロジーに関心のある30代から40代の男女です」と、出典(引用元)を明記した上で回答してくれる。

インターネット全体の曖昧な情報ではなく、与えた信頼できる情報源からのみ答えを導き出すため、非常に正確で信頼性の高い回答が得られるのが最大の特徴です。

情報の要約と整理

- 要約:

「この100ページの調査レポートを、重要なポイント5つにまとめて」

→数秒で的確な要約を生成します。 - 整理:

「この議事録から、決定事項とToDoリストを抽出して」

→情報を構造化し分かりやすく提示します。 - 変換:

「このインタビューの文字起こしを元に、FAQを作成して」

→情報の形式を変換できます。

これまで人間が何時間もかけて行っていた情報整理作業を、NotebookLMは圧倒的なスピードで代行してくれます。

アイデアの壁打ちと深掘り

NotebookLMは、単なる情報検索ツールではありません。

自分が与えたソースを元に、新たな視点を提供し、思考を深める手伝いをしてくれます。

例えば、こんな使い方ができます。

過去の成功事例に関する複数のレポートをソースとして与える

→「この事例に共通する要因は?」と質問

→ NotebookLMが各レポートを横断的に分析し、「データに基づいた迅速な意思決定」や「部門間の連携強化」といった、人間では見落としがちな共通項を抽出してくれる。

さらに、

「この製品の新しいキャッチコピーを5つ提案して」

「このデータから考えられる潜在的なリスクは?」

といった、創造的な問いかけや分析的な問いかけにも、ソースの内容に根差した質の高いアイデアを提供してくれます。

なぜ仕事効率化ツールとして注目されるか

ChatGPTをはじめとする生成AIが普及する一方で、ビジネスシーンでは「情報の正確性」に対する懸念、いわゆる「ハルシネーション(AIがもっともらしい嘘をつく現象)」が大きな課題となっていました。

NotebookLMは、この課題に対するGoogleの一つの答えです。

これにより、ビジネスにおける重要な意思決定や資料作成の場面でも、安心してAIを活用できる道が開かれたのです。

つまり、NotebookLMは「何でも知っているが、時々嘘をつくAI」ではなく、「教えたことだけを完璧に記憶し、忠実に仕事をするAI」です。

この信頼性の高さから、NotebookLMは今多くのビジネスパーソンから注目を集めています。

料金/日本語対応等導入前に知りたい基本情報

NotebookLMを始めるにあたって、気になる基本的な疑問にお答えします。

- 料金:

NotebookLMは無料で利用できます。

Googleアカウントさえあれば、誰でもすぐに使い始めることができます。 - 日本語対応:

インターフェースはもちろん、日本語のソース(PDFやWebサイトなど)を読み込ませ、日本語で質問し、日本語で回答を得ることができます。

精度も非常に高く、自然な日本語で利用可能です。 - 利用制限:

1つのノートブックに追加できるソースは最大20個、各ソースのサイズは最大20万ワードまでという制限があります。

※制限こそありますが一般的なビジネス用途であれば十分すぎるほどの容量です。

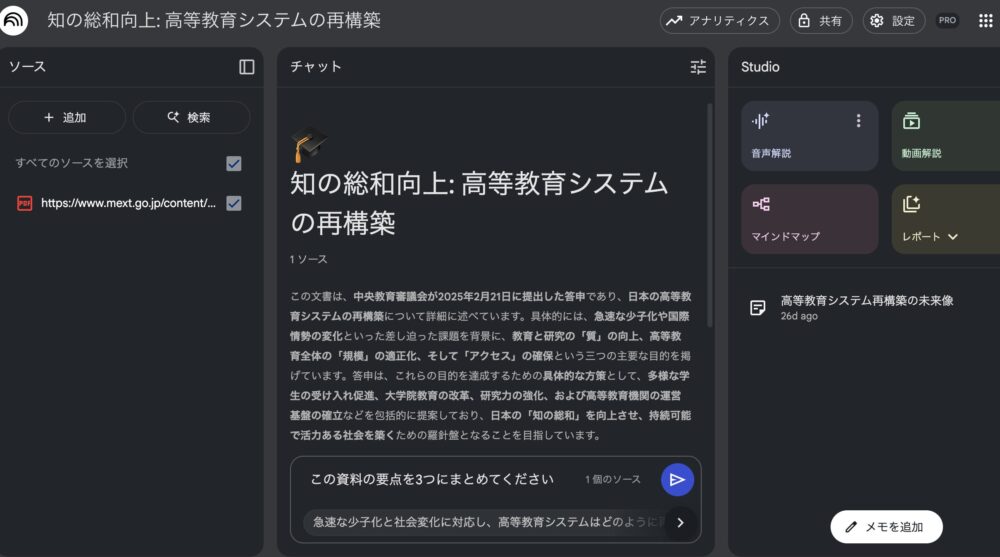

【5分で完了】効率化を体験するまでの流れ

百聞は一見に如かず。早速NotebookLMを触ってみましょう。アカウント作成は不要で、Googleアカウントがあればすぐに始められます。

画面の「+ 新しいノートブック」もしくは「+新規作成」をクリックします。

ノートブックが開いたら、情報を追加します。

PDFやGoogleドキュメントをアップロードしたり、WebサイトのURLを貼り付けたり、テキストを直接コピー&ペーストしたりできます。

ソースの読み込みが完了したら、画面下部の入力ボックスに質問を入力してみましょう。

例えば、読み込ませた資料に関する質問として「この資料の要点を3つにまとめてください」と入力し、送信ボタンを押します。

4step終えるだけで、NotebookLMがソースの内容を分析し、右側に回答を生成します。回答には数字が付与されており、その数字をクリックすると、回答の根拠となったソースの該当箇所がハイライト表示されます。 これにより、情報の正確性を瞬時に確認することができます。

以上が基本的な使い方です。驚くほど簡単だと思いませんか?

スマホ版アプリの使い方に関してはこちらの動画がわかりやすいのでぜひこちらもご覧ください!

しかし、NotebookLMの本当の力は、この簡単な操作の先にあります。次の章では、このツールを単なる情報整理アプリで終わらせないための、最も重要な考え方『育てる』という新発想について解説します。

【本質】AI仕事効率化の鍵は「育てる」こと – NotebookLMの独自性

多くの人は、AIツールを「その場限りの便利ツール」として使い捨ててしまいがちです。しかし、NotebookLMの真価は、継続的に活用し、「育てる」ことで初めて発揮されます。

この章では、NotebookLMを「専属アシスタント」や「第二の脳」として、長期的に育て上げていくための思想と具体的な方法論を解説します。この視点を持つことで、知的生産性は別次元へと進化するでしょう。

“育てる”とは?- 使い捨てAIツールからの脱却

最初は空っぽのノートブックも、担当するプロジェクトの資料、読んだ本や論文のメモ、参考になったWeb記事などを継続的に「ソース」として与え続けることで、その分野の専門知識を吸収していきます。

最終的に育ち上がったNotebookLMは、

- 過去にインプットした全ての情報を記憶している「第二の外部脳」

- 思考の癖や文脈を理解した上で、最適な情報を提供してくれる「最強の専属アシスタント」

となります。これは、単発の質問に答えるだけのAIとは全く異なる、パーソナルで強力な存在です。

AI性能を決める「ソース」の効果的な与え方

優秀なアシスタントを育てるには、良質な「教育(インプット)」が不可欠です。

NotebookLMにとっての教育とは、すなわち「質の高いソースを与えること」に他なりません。

ここでは、アシスタントの成長を最大化するための、効果的なソースの与え方と、ソースごとの注意点を見ていきましょう。

質の高い情報を厳選する

大前提として、不正確な情報や、信頼性の低いWebサイト、内容の薄いメモなどをソースに含めるのは避けましょう。アシスタントに間違った知識を教えてしまうことになるからです。

自分が「これは信頼できる」「後から何度も参照する価値がある」と感じる情報だけを厳選して与えることが、育成の第一歩です。

PDF、テキスト、Webサイト…ソースごとの特徴と注意点

NotebookLMは様々な形式のソースに対応していますが、それぞれに特徴があります。

- PDF:

論文、レポート、書籍、企画書など、レイアウトが固定された公式なドキュメントに最適です。テキストがコピー可能なPDFであることが重要です。

(※画像ベースのPDFは読み込めません) - Googleドキュメント:

共同編集している議事録や、自身で作成中のドキュメントなど、頻繁に更新される情報をソースにする場合に非常に便利です。NotebookLMはGoogleドキュメントの最新版を自動で同期してくれるため、常に新しい情報に基づいた回答を得られます。 - テキストファイル (.txt):

最もシンプルで確実な形式です。Web記事の内容をコピーしてテキストファイルに保存したり、自分のメモを書き留めたりするのに使えます。余計な装飾がないため、AIが情報を誤認識するリスクが最も低いです。 - WebサイトのURL:

参考記事やニュースサイトをソースにする際に手軽で便利です。ただし、広告やサイドバーなど、本文以外のノイズも読み込んでしまう可能性があります。より正確な分析をしたい場合は、本文だけをコピーしてテキストファイルとして保存する方が確実です。

Web記事をソースにしたいときは、Chrome拡張機能の「SingleFile」などを使って、Webページ全体を広告などを除いた単一のHTMLファイルとして保存し、それをアップロードするのも非常に有効な手段です。

効率化を最大化するノートブックの設計思想

ソースという「知識の断片」を、どのように整理・体系化するかが、アシスタントの能力を最大限に引き出す鍵となります。その器となるのが「ノートブック」です。

無計画に一つのノートブックに全ての情報を詰め込むのは、アシスタントの頭を混乱させるだけです。効果的なノートブックの設計方法を学びましょう。

1. プロジェクトごと、テーマごとに分けるメリット

- プロジェクト単位で分ける:

「A社向け提案プロジェクト」「2025年度マーケティング戦略」のように、具体的なプロジェクトごとにノートブックを作成します。これにより、そのプロジェクトに関連する情報だけが詰まった、専門性の高いアシスタントが生まれます。 - テーマ単位で分ける:

「AI最新技術動向」「リーダーシップ論研究」「資格試験X 対策」のように、自分が継続的に学習・調査しているテーマごとにノートブックを作成します。これは、特定の分野における自分だけの知識体系を構築していく作業と言えます。

このようにコンテキストを明確に分けることで、NotebookLMは「今、どの知識を使って回答すれば良いか」を迷うことがなくなり、回答の精度と速度が格段に向上します。

2. 長期的にメンテナンスしやすい管理術

育てる過程で、ノートブックは増え、ソースも蓄積されていきます。後から見返しても混乱しないように、管理ルールを決めておきましょう。

- 命名規則の統一:

ノートブック名やソース名に一貫したルールを設けます。例えば、「[PJT] A社提案_240620」「[調査] AI倫理_記事A」のように、カテゴリや日付を入れると、後から検索しやすくなります。 - 「インデックス用ノート」の活用:

各ノートブックに、「このノートブックの目的」や「含まれるソースの一覧と概要」を記したインデックス(目次)用のノート(Googleドキュメントやテキストファイル)を一つ入れておくことをお勧めします。これにより、数ヶ月後にそのノートブックを開いた時でも、瞬時に内容を思い出すことができます。

AIの知識をアップデートし続ける方法

アシスタントは一度育てたら終わりではありません。

- 情報の追加:

新しい関連情報(ニュース記事、レポートなど)を見つけたら、こまめに対応するノートブックに追加していく習慣をつけましょう。 - 情報の更新:

ソースとしてGoogleドキュメントを使っている場合は、元のドキュメントを更新するだけでNotebookLMの知識も自動でアップデートされます。プロジェクトの進捗に合わせて議事録やToDoリストを追記していくような使い方に最適です。 - 情報の削除(陳腐化への対応):

古くなった情報や、最終的に不要だと判断されたソースは、ノートブックから削除しましょう。これにより、アシスタントが古い情報に基づいて回答してしまうのを防ぎ、知識ベースの質を高く保つことができます。

この「育てる」というプロセスは、一見すると手間がかかるように思えるかもしれません。

しかし、これは未来の自分への投資です。育て上げたアシスタントは、知的生産活動における、何物にも代えがたい資産となるでしょう。

では、このように「育てる」ことを前提としたNotebookLMは、多くの人が使い慣れているChatGPTと、具体的にどう違うのでしょうか。次の章で徹底比較してみましょう。

他のAI効率化ツールと何が違う?- ChatGPTとの比較でわかるNotebookLMの真価

NotebookLMを「育てる」というコンセプトを理解した上で、次に多くの人が抱くであろう疑問、「結局、ChatGPTとどう使い分ければいいの?」にお答えします。

この章では、両者を徹底的に比較し、あなたがどちらのツールを、どんな場面で使うべきかを明確にします。

思想が違う!博識な天才と誠実な専属秘書

もしAIを人に例えるなら、ChatGPTとNotebookLMはそれぞれ次のように表現できるでしょう。

- ChatGPT = 博識な天才クリエイター

- インターネット上の膨大な知識を学習しており、どんな質問にも答えてくれます。

- 小説を書いたり、新しいビジネスアイデアを出したりと、ゼロから何かを生み出す(0→1)創造的なタスクが非常に得意です。

- しかし、その知識は広範であるがゆえに、時として不正確な情報や、文脈に合わない回答(ハルシネーション)を生み出すことがあります。まるで、あらゆる分野に詳しいけれど、たまに話を盛ってしまう天才肌の友人のようです。

- NotebookLM = 誠実で有能な専属秘書

- NotebookLMの知識は、自分が与え、育ててきた資料(ソース)に限られます。それ以外のことは知りません。

- その代わり、与えられた資料の内容は完璧に記憶・理解し、質問に対しては必ず資料内の根拠に基づいて忠実に回答します。決して嘘や憶測は言いません。

- 既存の情報を整理・分析し、新たな洞察や示唆を引き出す(1→100)タスクが得意です。まさに、指示に忠実で、決して間違いを犯さない、信頼できる秘書のような存在です。

この「思想」の違いが、機能や得意・不得意の差となって表れます。

得意・不得意が一目瞭然!機能比較表

両者の違いをより具体的に理解するために、機能や特性を比較表にまとめました。

| 特性/機能 | NotebookLM(誠実な専属秘書) | ChatGPT(博識な天才クリエイター) |

|---|---|---|

| 情報源 | ユーザーが指定したソースのみ | インターネット上の広範なデータ(2023年までの情報など) |

| 正確性/信頼性 | 非常に高い。 常に根拠(出典)を提示。 | 時に不正確(ハルシネーション)。ファクトチェックが必須。 |

| 得意なこと | 情報整理、要約、分析、既存知識の深掘り | アイデア出し、文章生成、壁打ち、翻訳、創造的なタスク |

| 不得意なこと | ソースにない情報の回答、ゼロからの創造 | 特定の専門分野やクローズドな情報の深掘り |

| 専門性 | ソース次第で特定の分野の専門家になる | 広範な知識を持つが、専門性は限定的 |

| セキュリティ | クローズドな環境。ソースは他者に流用されない。 | 入力データが学習に使われる可能性がある(設定で変更可) |

| 主な用途 | 議事録整理、論文読解、資料分析、社内FAQ | ブログ記事作成、企画のブレスト、メール文面作成 |

使いたい用途に従って使い分けることでより便利に効率化を進めることができます。

ChatGPTやGeminiなど一般的な生成AIの活用についてはこちらもご一読ください!

この仕事はNotebookLM!具体的なツール使い分けシーン5選

では、実際のビジネスシーンでは、どのように使い分ければ良いのでしょうか。特に「これはNotebookLMの独壇場だ!」と言えるタスクを5つご紹介します。

シーン1:長時間の会議の議事録を、5分で把握したい時

- 課題: 自分が参加できなかった1時間の会議。録画や議事録を全部見る時間はないが、要点だけは押さえておきたい。

- 解決策:

- NotebookLM: 議事録のテキストファイル(または文字起こしデータ)をソースとしてアップロード。「この会議での決定事項、懸念事項、各担当者のToDoをリストアップして」と指示。正確な情報を瞬時に抽出できる。

- ChatGPTの場合: 議事録を貼り付けて要約を依頼することも可能だが、長文の処理能力や、固有名詞・専門用語の解釈で精度が落ちる可能性がある。

シーン2:専門分野の英語論文を、効率的に読み解きたい時

- 課題: 自身の専門分野に関する最新の英語論文(PDF)が発表された。内容を深く理解したいが、読むのに時間がかかる。

- 解決策:

- NotebookLM: 論文のPDFをソースとしてアップロード。「この論文の新規性は?」「実験手法のポイントは?」「結論を3行で要約して」など、ピンポイントで質問を重ねることで、短時間で深い理解が得られる。専門用語も正確に解釈してくれる。

- ChatGPTの場合: 翻訳ツールとしては優秀だが、論文全体の文脈を維持したまま、特定の概念について深掘りするのはNotebookLMに分がある。

シーン3:自社の複雑な社内規定について、すぐに確認したい時

- 課題: 経費精算の細かいルール、リモートワーク規定など、社内規定について知りたいことがあるが、分厚いマニュアルのどこに書いてあるか分からない。総務に聞くのも気が引ける。

- 解決策:

- NotebookLM: 社内規定のマニュアル(PDFやGoogleドキュメント)をソースとして読み込ませておく。「出張時の宿泊費の上限は?」「リモートワーク手当の申請方法は?」と質問すれば、「社内FAQボット」として即座に回答してくれる。

- ChatGPTの場合: 社内規定のようなクローズドな情報は学習していないため、回答できない。

シーン4:複数の競合製品の情報を比較検討したい時

- 課題: 新しいツールを導入するため、公式サイトやレビュー記事から競合製品A, B, Cの情報を集めた。それぞれの長所・短所を整理して比較表を作りたい。

- 解決策:

- NotebookLM: 各製品の公式サイトのURLや、レビュー記事のテキストをソースとして追加。「製品A, B, Cの料金プラン、主な機能、サポート体制を比較する表を作成して」と指示。客観的な事実に基づいた比較表を自動で生成できる。

- ChatGPTの場合: 一般的な知識として比較表を作成できるが、最新の料金プランや、特定のレビュー記事の内容を反映させることはできない。

シーン5:過去のプロジェクト資料を元に、新しい企画のヒントを得たい時

- 課題: 新しいマーケティング企画を立案中。過去の成功事例や失敗事例から学びたいが、資料が散在していて振り返るのが大変。

- 解決策:

- NotebookLM: 過去の企画書や報告書を複数ソースとしてアップロード。「過去の成功事例に共通するアプローチは?」「失敗事例の原因として最も多かったものは?」「これらの学びを元に、今回の企画で注意すべき点を3つ挙げて」と質問。過去の資産を未来の成功に繋げるための洞察を得られる。

- ChatGPTの場合: 抽象的なアドバイスはくれるかもしれないが、会社の具体的な過去の文脈に基づいた分析は不可能。

まとめ:AIツール二刀流で実現する新しい働き方

ここまで見てきたように、NotebookLMとChatGPTは競合するツールではなく、互いに補完し合う強力なパートナーです。

- NotebookLMで、社内資料や専門情報といった「クローズドな情報」を正確に分析・整理し、

- ChatGPTで、その分析結果を元に、新しい企画のアイデアを広げたり、顧客向けの魅力的な文章を作成したりする。

このように両者を使い分ける「AI二刀流」が、これからの時代のスタンダードな働き方になるでしょう。まずは、目の前にある資料の整理から、NotebookLMを試してみてはいかがでしょうか。

次の章では、育てたアシスタントと共に実践できる、具体的な仕事活用アイデアを10個、詳しくご紹介します。

【実践編】AIで仕事効率化!NotebookLMの具体的な活用アイデア10選

理論はもう十分ですね。この章では、育てたあげたNotebookLMという強力なアシスタントを、実際の仕事でどのように活用できるのか、具体的なシーンとプロンプト(指示文)の例を交えながら10個、厳選してご紹介します。

全てを読む必要はありません!それぞれのシーンだけ読んであとは必要になった時に見返してください!

【情報収集・分析の効率化】

活用例1:大量のWeb記事を読み込み、業界の最新動向を3分でレポートさせる

- シーン:あなたはIT業界のマーケター。競合の動向や最新技術について常にキャッチアップする必要があるが、毎日数十本のニュース記事を読む時間がない。

- 育て方(ソースの準備):

- 気になるニュース記事や調査レポートのURLを10〜15個リストアップする。

- 新しいノートブック「IT業界 最新動向ウォッチ」を作成する。

- リストアップしたURLをすべてソースとして追加する。

- プロンプト例(アシスタントへの指示):

これらの記事全体から、現在注目されているAI技術のトレンドを3つ、箇条書きで抽出してください。競合であるA社とB社の最近の動向について、それぞれ要約して比較してください。これらの情報に基づき、来週の定例会で報告するための300字程度のサマリーを作成してください。

- 得られる効果: これまで1時間以上かかっていた情報収集と整理が、わずか数分で完了。常に業界の最前線の情報をインプットでき、戦略立案に活かせます。

活用例2:複数製品のスペック比較表を瞬時に作成する

- シーン:あなたは営業担当者。顧客から「御社の製品Xと、競合のY社、Z社の製品の違いを教えてほしい」と依頼された。それぞれの公式サイトを見ながら比較表を作るのは手間がかかる。

- 育て方(ソースの準備):

- ノートブック「競合製品比較」を作成する。

- 自社製品X、競合製品Y、Zの公式サイトの製品紹介ページのURLをソースとして追加する。

- 可能であれば、第三者によるレビュー記事のURLも追加すると、より客観的な比較が可能になる。

- プロンプト例(アシスタントへの指示):

製品X, Y, Zについて、「価格」「主な機能」「サポート体制」「ターゲット顧客」の4項目で比較するマークダウン形式の表を作成してください。製品Xが、YとZに比べて優れている点を3つ挙げてください。その根拠も示してください。

- 得られる効果: 面倒な比較表作成作業から解放され、顧客へのレスポンス速度が劇的に向上。客観的なデータに基づいた説得力のある提案が可能になります。

活用例3:難解な論文や専門書の要点と構造を把握する

- シーン:あなたは研究開発職。新しい分野の技術を学ぶため、50ページの英語論文を読む必要があるが、専門用語が多く、全体の構造を掴むのが難しい。

- 育て方(ソースの準備):

- ノートブック「〇〇技術研究」を作成する。

- 該当の論文PDFをソースとしてアップロードする。

- プロンプト例(アシスタントへの指示):

この論文のアブストラクト(要旨)を日本語で要約してください。この論文が解決しようとしている「課題」、提案している「手法」、そして得られた「結論」をそれぞれ簡潔に説明してください。論文内で定義されている重要な専門用語「XXXX」と「YYYY」について、その意味を説明してください。この論文の構成(各セクションで何が述べられているか)の概要を教えてください。

- 得られる効果: 論文の全体像を短時間で掴むことができるため、精読すべき箇所に集中できます。学習効率が飛躍的に高まり、専門知識の習得が加速します。

【資料・文章作成の効率化】

活用例4:過去の議事録や企画書を元に、次の会議のアジェンダ案を作成する

- シーン:あなたはプロジェクトリーダー。来週、定例の進捗会議を主催する。前回までの議論の流れを踏まえた、的確なアジェンダ(議題)を用意したい。

- 育て方(ソースの準備):

- 該当プロジェクトのノートブックを開く。

- これまでの会議の議事録(Googleドキュメントやテキストファイル)がすべてソースとして入っていることを確認する。

- 関連する企画書や資料もソースに追加しておく。

- プロンプト例(アシスタントへの指示):

前回の議事録で「次回の議題」または「宿題」とされている項目をリストアップしてください。これらのソース全体を通して、現在最も議論が停滞している課題は何ですか?上記を元に、次回の進捗会議用のアジェンダ案を、議題、目的、担当者を明記した形式で作成してください。

- 得られる効果: 過去の文脈を完全に踏まえたアジェンダが作成でき、抜け漏れのない、生産的な会議運営が可能になります。「アジェンダ何にしよう…」と悩む時間がゼロになります。

活用例5:1時間のセミナー動画(文字起こし)からブログ記事の骨子を作る

- シーン:あなたはコンテンツマーケター。先日開催したウェビナーの内容を、ブログ記事として公開したい。1時間の動画を再度見直して構成を考えるのは大変だ。

- 育て方(ソースの準備):

- ノートブック「ウェビナーコンテンツ化」を作成する。

- ウェビナーの動画から、AI文字起こしツール(Vrew, Whisperなど)を使って生成したテキストデータを、ソースとして追加する。

- プロンプト例(アシスタントへの指示):

このセミナーの導入、本編、結論の構成を分析し、それぞれのパートの要点をまとめてください。この内容を元に、ターゲット読者を「〇〇に悩む初心者」としたブログ記事のタイトル案を5つ提案してください。提案されたタイトルの中から1つを選び、そのタイトルに沿ったブログ記事の見出し構成案を作成してください。

- 得られる効果: コンテンツの再利用(リパーパス)が驚くほど効率化。一つのコンテンツから複数のメディア展開を迅速に行えるようになり、情報発信の量を最大化できます。

活用例6:自社製品のパンフレットを読み込ませ、顧客への提案メール文面を複数パターン生成する

- シーン:あなたはインサイドセールス担当。資料請求をしてくれた見込み顧客に対し、製品の魅力を伝えるフォローアップメールを送りたいが、顧客ごとに文面を考えるのが大変。

- 育て方(ソースの準備):

- ノートブック「提案メール文面作成」を作成する。

- 自社製品のパンフレットやサービス紹介資料(PDF)をソースとして追加する。

- 成功事例が載った導入事例集なども追加すると、より説得力が増す。

- プロンプト例(アシスタントへの指示):

これらの資料を元に、IT業界のマネージャー層に響くような提案メールの件名を10個提案してください。この製品の「コスト削減」というメリットに焦点を当てたメール本文を、400字程度で作成してください。この製品を導入したA社の成功事例を引用し、顧客の課題解決に繋がることをアピールする文面を作成してください。

- 得られる効果: 顧客の属性や課題に合わせた質の高いメール文面を、短時間で何パターンも作成可能。パーソナライズされたアプローチで、アポイント獲得率の向上が期待できます。

【学習・自己投資の効率化】

活用例7:資格試験のテキストを読み込ませ、自分だけの単語帳やQ&A集を作る

- シーン:あなたは昇進のために、情報処理技術者試験の勉強をしている。分厚い公式テキストの内容を効率的に暗記したい。

- 育て方(ソースの準備):

- ノートブック「情報処理試験 対策」を作成する。

- 試験の公式テキスト(PDF版や、OCRでテキスト化したもの)をソースとして追加する。

- 章ごとにソースを分けると、特定の範囲に絞って学習しやすい。

- プロンプト例(アシスタントへの指示):

第3章「ネットワーク」から、重要な専門用語を10個選び出し、その意味を説明する単語帳を作成してください。このテキスト全体から、一問一答形式の問題を20個作成してください。「DNSの仕組み」について、初心者にもわかるように、たとえ話を使って説明してください。

- 得られる効果: 受動的な学習から、能動的な学習へシフト。自分専用の教材を作ることで、記憶の定着率が格段にアップします。移動時間などのスキマ時間を活用した効率的な学習が実現します。

活用例8:オンライン講座の内容をソースに、理解度チェックのクイズを出題させる

- シーン:あなたはUdemyなどのオンラインプラットフォームで、プログラミング講座を受講している。各セクションを見終えた後、本当に内容を理解できたか確認したい。

- 育て方(ソースの準備):

- 受講している講座名のノートブックを作成する。

- 多くのオンライン講座では、講義の文字起こしやスライド(PDF)が提供されている。それらをソースとして追加する。

- プロンプト例(アシスタントへの指示):

セクション5「関数の使い方」の内容に基づいて、私の理解度をチェックするための選択式クイズを3問作成してください。解答と解説もお願いします。このセクションで学んだ内容を、実際の業務でどのように応用できるか、具体例を2つ挙げてください。

- 得られる効果: 講座をただ「見る」だけで終わらせず、内容を確実に自分のものにできます。自分の理解が曖昧な点を特定し、効率的に復習することができます。

【定型業務の効率化】

活用例9:複雑な社内マニュアルを読み込ませ、チャット形式で質問できる「社内FAQボット」にする

- シーン:あなたは人事部の担当者。新入社員や他部署の同僚から、経費精算や勤怠管理のシステムの使い方について、毎日同じような質問を受けている。

- 育て方(ソースの準備):

- ノートブック「社内システムFAQ」を作成する。

- 経費精算システムのマニュアル、勤怠管理システムのマニュアルなど、関連する全ての公式マニュアル(PDF)をソースとして追加する。

- これまでに受けた質問とその回答をまとめたQ&A集があれば、それも追加する。

- プロンプト例(アシスタントへの指示):

- (このノートブックは、同僚と共有することも可能)同僚に「このノートブックに、システムの使い方の質問を自由に入力してください」と案内する。

例:「交通費を申請する際の注意点は何ですか?」例:「有給休暇の残日数を確認する方法を教えてください。」

- 得られる効果: 問い合わせ対応業務が大幅に削減され、本来のコア業務に集中できます。質問者も、人に聞く手間なく、24時間いつでも自己解決できるため、組織全体の生産性が向上します。

活用例10:商談の録音(文字起こし)を元に、顧客の課題とネクストアクションを抽出する

- シーン:あなたはフィールドセールス担当。顧客との1時間にわたる商談を終えた。記憶が新しいうちに、商談内容をSFA(営業支援システム)に入力し、上司に報告する必要がある。

- 育て方(ソースの準備):

- ノートブック「〇〇社 商談記録」を作成する。

- 商談のICレコーダーの録音データを、AI文字起こしツールでテキスト化し、ソースとして追加する。

- プロンプト例(アシスタントへの指示):

この商談記録から、顧客が抱えている「課題」を3つ、箇条書きで抽出してください。顧客が最も関心を示していたと思われるキーワードやトピックは何ですか?この商談で合意した「ネクストアクション」を、担当者と期限を明記してリストアップしてください。上記を元に、SFAに入力するための商談報告サマリーを500字で作成してください。

- 得られる効果: 商談後の報告書作成や情報入力の時間が劇的に短縮。顧客の発言に基づいた客観的な分析が可能になり、次のアクションの精度が高まります。

AI効率化ツール導入前に – NotebookLMのメリット・デメリット

ここまでNotebookLMの素晴らしい活用法を見てきましたが、どんなツールにも光と影があります。

その能力を最大限に引き出し、かつ安全に使いこなすためには、メリットだけでなく、デメリットや注意点もしっかりと理解しておくことが不可欠です。

この最終章では、NotebookLMの利点を再確認するとともに、「誠実な専属秘書」と賢く付き合っていくための注意点を解説します。

メリット:なぜ「専属アシスタント」と呼べるのか

これまでの章で触れてきた内容のまとめにもなりますが、NotebookLMがもたらすメリットは大きく3つに集約されます。

1. 圧倒的な情報処理速度と正確性(ハルシネーションの抑制)

使用者が与えたソース(=信頼できる情報)のみを参照するため、ChatGPTなどで問題となるハルシネーション(もっともらしい嘘)のリスクが極めて低いのが特徴です。

回答には必ず出典が明記されるため、ファクトチェックも容易です。ビジネスという「正確性」が重視される場面において、これは絶大な安心感に繋がります。

2. 文脈に沿った深い洞察の提供

これは、単にキーワードで情報を検索するのとは全く異なります。

プロジェクトの全資料を読み込ませれば、そのプロジェクト全体の文脈(コンテキスト)を理解した上で、人間では気づきにくいような深い洞察や、新たな視点を提供してくれます。まさしく、プロジェクトの全てを知る有能なアシスタントです。

3. クローズドな環境で知識を蓄積できる

ノートブックは、使用者だけがアクセスできるプライベートな空間です(Googleのプライバシーポリシーに準じます)。

これにより、外部に漏れてはいけない情報(ただし、後述する機密情報は除く)を扱いながら、自分だけの知識ベースを安全に、継続的に蓄積していくことが可能です。

デメリットと注意点:安全に使いこなすために

一方で、NotebookLMを使いこなす上では、以下の点を念頭に置く必要があります。

1. ソースの質が回答の質を左右する

これはメリットの裏返しでもあります。NotebookLMは良くも悪くも「与えられたソースに忠実」です。

もしソース自体に間違いや偏りがあれば、NotebookLMもそれに沿った間違った回答を生成してしまいます。

アシスタントに良質な教育を施すのと同じように、質の高い、信頼できるソースを厳選することが極めて重要です。

2. 創造性やゼロベースの発想は不得意

NotebookLMは、既存の情報を分析・整理し、深掘りする(1→100)のが得意な一方、ソースに全く書かれていないような、全く新しいアイデアをゼロから生み出す(0→1)のは苦手です。

斬新な企画のブレインストーミングや、クリエイティブなキャッチコピーの考案といったタスクは、依然としてChatGPTの方が適任です。

3. 【最重要】個人情報・機密情報の取り扱いに関する注意喚起

NotebookLMはセキュリティに配慮されていますが、それでも絶対に扱うべきでない情報があります。

Googleの利用規約でも、機密情報(特に、個人を特定できる情報、財務情報、医療情報など)の入力を避けるよう明記されています。

- 個人情報: 顧客リスト(氏名、住所、電話番号)、従業員情報など

- 企業の機密情報: 未公開の決算情報、特許に関する情報、M&A情報など

NotebookLMはあくまで「仕事を効率化するためのアシスタント」であり、「機密情報を保管するための金庫」ではありません。ツールの利便性に目がくらみ、セキュリティの基本原則を見失わないように、細心の注意を払いましょう。

まとめ:AI仕事効率化の決定版!NotebookLMであなただけの知的生産システムを

今回は、Googleの革新的なAIツール「NotebookLM」について、その本質から具体的な活用法、そして長期的に育てるという視点まで、徹底的に解説してきました。

もう一度、重要なポイントを振り返ります。

- NotebookLMの最も重要なコンセプトは、継続的に情報を与え、あなただけの知識ベースを持つ「最強のアシスタント」へと育てることである。

- NotebookLMは、あなたが与えたソースにのみ基づいて回答する「誠実な専属秘書」であり、広範な知識から創造するChatGPTとは思想が異なる。

- その活用範囲は、情報収集から資料作成、自己学習まで、あなたの仕事のあらゆる場面に及ぶ。

- ただし、その性能はソースの質に依存し、機密情報の取り扱いには細心の注意が必要である。

情報過多の現代において、私たちは「情報を知っていること」以上に、「情報をいかに整理し、結びつけ、活用するか」という能力を問われています。

ぜひ、今すぐNotebookLMの公式サイトを開き、あなたの手元にある議事録や、気になっていたWeb記事を一つ、読み込ませてみてください。

もっと知りたい!という方は以下の書籍もおすすめします!ぜひ勉強に利用してみてください!

\楽天市場で購入/

あなただけの「専属アシスタント」を育てる、記念すべき第一歩を踏み出しましょう!

コメント