「毎日毎日忙しすぎる!」

「マルチタスクができるようになりたい!!」

教員になってすぐ忙しさに追われた私が思ったことです。

本当にマルチタスクが良いんでしょうか?

最初に結論を言うと、シングルタスクの方が作業効率が良いという研究結果が複数報告されています。

そこで今回は以下についてまとめます。

- シングルタスク・マルチタスクそれぞれのメリット・デメリット

- シングルタスクの優位性と自分が実感した効果

- 教員の多岐にわたる仕事をシングルタスクに変えた実践3選

この記事で皆さんがより効率的に仕事を進められますように!

そもそもシングルタスクとマルチタスクとは?

マルチタスクは本当に効率が良いのでしょうか?

マルチタスクの方がなんとなく作業が捗っているように見えます。感覚としていろんな仕事を並行できる方が効率が良いように見えますよね。

私自身マルチタスクに憧れた時もありました!

マルチタスクは効率性と生産性の証とみなされることがよくあります。

しかし、最近ではシングルタスクのアプローチが注目を集めており、より効果的な方法であるという認識が高まっています。

シングルタスクマルチタスクの定義

シングルタスクとは:

一度に一つのタスクに集中し、それを完了してから次のタスクに移る行為

このアプローチでは、目の前の仕事に全力を注ぎ、他のタスクに気を取られることなく、その完了を目指します。

タスクが完了し、頭の中から解放されるまで、次のタスクには着手しないことが重要です。

さまざまな定義がありますが、シングルタスクの本質は、

注意を一点に集中させ、タスクを最後までやり遂げる

ことにあります。

この集中的な取り組みにより、より深いレベルでの作業が可能になり、結果として質の高い成果が期待できます。

マルチタスクとは:

二つ以上のタスクを同時に実行しようと試みる行為です

これには、文字通り同時に複数のタスクを行う場合と、短時間で複数のタスクを急速に切り替える場合が含まれます。

その言葉が人間の処理能力にも転用されるようになり、複数の認知的要求の高いタスクを同時に効果的に実行できると勘違いされています。

多くの場合、同時進行ではなくタスクを急速に切り替えているに過ぎません。

この急速なタスクの切り替えは、認知的な負荷を高め、効率に大きな影響を与える可能性があるのです。

私自身がシングルタスクに興味を持ったきっかけとなった本を紹介しておきます!ぜひご一読ください!

それぞれが持っている認知や効率におけるメリットデメリット

シングルタスクとマルチタスク、それぞれにメリットデメリットがあると言われています。

メリットデメリットそれぞれどちらも数が多かったため、下記にまとめました。

詳細を知りたい項目の「+」を押すと詳細が表示されるため読んでみてください!

シングルタスクのメリット

集中力と注意力の向上

一つのタスクに全注意を向けることで、集中力が向上しより効果的な作業が可能になります。

集中力が向上する事により気が散るもの・ことが減り、ケアレスミスも起こりにくくなります。細部への注意も高まり 、結果として、より質の高い成果につながります。

生産性と効率性の向上

1つの作業のみをこなしていくため一見遅く見えるかもしれませんが、シングルタスクは長期的にはタスクをより速く完了させる可能性があります。また、作業に深く没頭する「フロー」状態に入りやすくなります。

※フロー状態については後述します

作業の質の向上

注意が分散しないため、より深く、より丁寧なアプローチが可能になります。思考の必要な作業では、思考を深めるだけの時間的余裕を持つことができます。また、事務作業などの単純な作業でも細部を見落とす可能性が減り、より洗練された成果物が得られます。

ストレスと精神的疲労の軽減

マルチタスクに関連するストレス反応を避けることができます。マルチタスクは認知的な負荷が減り、穏やかな感覚が促進されます。その結果、作業に追われる圧迫感や、圧倒されるという感覚が軽減されます。

より良い優先順位付けスキル

シングルタスクを行うためには複合的な作業を分割する必要があります。そうする事により、どんな作業があるか・何が重要であるかが明確になります。その結果より良いワークロードの管理ができ、優先順位スキルを身につけることができます。

記憶力と学習能力の向上

一つのタスクに集中することで、情報の保持ができるようになります。思考の分散を防ぐ事により詳細を簡単に学習し、記憶できるようになります。

創造性と問題解決能力の向上

1つのタスクに集中することで脳のリソースを1点に集中できるため、創造性を発揮するための精神的なスペースが生まれます。そうすることで、問題のより深い探求が可能になります。

自己信頼感と満足感の向上

1つのタスクを徹底的に完了することにより、完了したタスクの数がわかりやすい情報として得られるため達成感が得られます。

シングルタスクのデメリット

退屈の可能性

同じタスクを集中的に取り組むと、単調な作業を長時間行うタイミングもあり、退屈に感じる可能性があります。また、単純作業が続くと慣れるまでは時間の無駄のように感じられることもあります。

適応性の低下

一度に一つのタスクに集中する時にタイトなスケジュールを設定すると、予期せぬ変更に対応するのが難しくなり、適応ができない可能性があります。

規律と練習が必要

特にマルチタスクに慣れている場合、一つのタスクに集中し続けるのは難しいことがあります。慣れるまでは、環境を整え気を散らすことを避けるための意識的な努力が必要です。

複数のプロジェクトの進捗が遅れる可能性

一つのタスクに集中することで、他のプロジェクトや周囲への注意が一時的に低下する可能性があります。その結果、調整が少し難しくなり1つのプロジェクトの遅れが複数に影響する可能性があります。

以上がシングルタスクのメリット・デメリットとなります。

次にマルチタスクのメリットデメリットを書きます。

マルチタスクのメリット

時間節約の認識

複数のタスクを同時に処理することで、一度に複数の作業が終了するため時間を節約できると感じることがあります。単純なタスクや自動化されたタスクを組み合わせるのに役立ちます。

生産性の向上(単純なタスクの場合)

タスクが適切に整理され、認知的に要求が高くない場合は、順序立てて並行する事により作業量を増やすことができます。また、実行に移すハードルが下がるため、先延ばしを防ぐことができます。

時間管理の向上(認識)

さまざまなタスクの優先順位を評価し、整理することを伴います。各タスクの重要性を継続的に評価し続けるため時間を有効に使用できている感覚を伴います。

精神的な敏捷性の向上

タスクを定期的に切り替えることで、1つ1つのタスクに対する作業的な柔軟性が生まれ、変化する状況に迅速に適応するように脳を訓練できます。

異なるタスクの組み合わせによる有用性

異なる種類のタスク(例:肉体的なタスクと精神的なタスク)を組み合わせるのに役立ちます。異なる視点から問題に取り組むことで、創造的な解決につながる可能性があります。

マルチタスクのデメリット

効率と生産性の低下

スイッチングコストのためにタスクの完了に時間がかかります。後述しますが全体的な生産性を最大40%も低下させる可能性があります。

ミスの増加と質の低下

注意が分散するため、ミスを起こしやすくなります。また、注意が分散すると、作業の質が低下し、わずかな中断でもエラーが増加します。

認知負荷の増加と精神的負担

絶え間ないタスクの切り替えは脳に負担をかけ、効率を低下させます。また、ワーキングメモリに過負荷をかける可能性があります。そういった意味で情報の処理に必要な精神的な努力が増加します。

記憶と学習への悪影響

ワーキングメモリと長期記憶の両方に干渉する可能性があります。新しい情報が脳の誤った部分に送られ、後で思い出すのが難しくなる可能性があります。また、必要な情報を思い出すことができず、周りの余分な情報を覚えてしまう可能性があります。

ストレスレベルの上昇とネガティブな感情

一時的にストレスレベル、血圧、心拍数を上昇させます。うつ病や不安の症状に関連しています。

マルチタスクをしていない時でも集中力の低下

絶え間ない切り替えにより、気が散りやすくなります。マルチタスクを繰り返すと、単一のタスクが必要になった時に長時間集中する能力が低下している可能性があります。

意思決定能力の低下

明確な思考に必要な認知機能を損ないます。神経資源に過負荷をかけ、衝動制御を低下させます。そのため、重要なタスクの優先や今すべきことの判断が難しくなります。

不注意による盲目

マルチタスクを行う事により、重要な情報を見逃す可能性があります。複数のタスクに忙殺されている状態では、目の前にある明らかなことさえ見逃す可能性があります。

燃え尽き症候群の可能性

絶え間ない切り替えは緊張した作業環境を作り出し、ストレスを高めます。結果的に何も完了していないような状態を引き起こし、作業半ばで燃え尽き症候群のような感覚につながる可能性があります。

IQの低下の可能性

研究によると、一時的にIQポイントを低下させる可能性があると言われています。

以上がマルチタスクのメリットデメリットとなります。

マルチタスクの弊害とシングルタスクの有効性

シングルタスクとマルチタスク、一長一短あり、状況に応じて使い分ける必要はあります。

一方で、教員のメインでもある授業作成などのタスクは特に認知的に要求の高いタスクとなります。このような種類のタスクにおいては、シングルタスクがマルチタスクよりも生産性と作業の質において有意に効果的であると言えます。

ここからは私の実体験やデータからシングルタスクをおすすめする理由を以下の4つの観点で記述します。

- 作業中断による生産性・集中力の低下

- マルチタスクによるストレスホルモン「コルチゾール」の分泌

- ディープワークによる創造性の増大

- フロー状態における作業効率の改善

作業中断による生産性・集中力の低下

教員として働いていると、やむをえず作業を中断しなければいけないことがあります。例えば以下のような場面です。

- 突発的な生徒の体調不良対応

- 仕事中にきた生徒対応

- 保護者からの問い合わせや意見

しかし上記のような作業の中断は生産性・集中力を低下させると言われています。

作業の中断ごとに、生産性が20%低下すると推定され、わずかな中断でさえエラーが増加すると研究で示されています

例えば身近な作業中断の例としてPCで表示される“ポップアップ”があります。

簡単な広告が出てくる

→キャンセルを押してポップアップを閉じる

これだけでも以下のような影響があると研究で明らかになっています。

ミシガン州立大学のアルトマンらの研究では「300人の学生に、パソコンで集中力が必要な作業をさせ、その途中でさまざまな秒数の広告のポップアップ画面を出して作業を中断させる」という実験を行い、どの程度の時間で学生の集中力が途切れるかを調べました。

その結果、ポップアップによって作業が2.8秒中断されると、ミスの発生率が2倍になり、4.4秒中断されると、ミスの発生率が4倍になることがわかったのです。

たった「2.8秒」で集中力が低下、ミスは2倍に…科学的に明らかなマルチタスクの「恐るべき弊害」(堀田 秀吾) – 3ページ目 | マネー現代 | 講談社

https://gendai.media/articles/-/109365?page=3

たった2.8秒でミスの発生率が2倍になる。

自分では負荷がかからないと思っているような、単純なタスクの中断でも私たち人間の脳には大きな負荷がかかります。

生徒対応がメインの仕事では、そちらが優先になることは変えられない事実で、変えるべきではないとも思っています。

特に採点作業や成績処理などミスをしていけない場面には特にシングルタスクをオススメします。

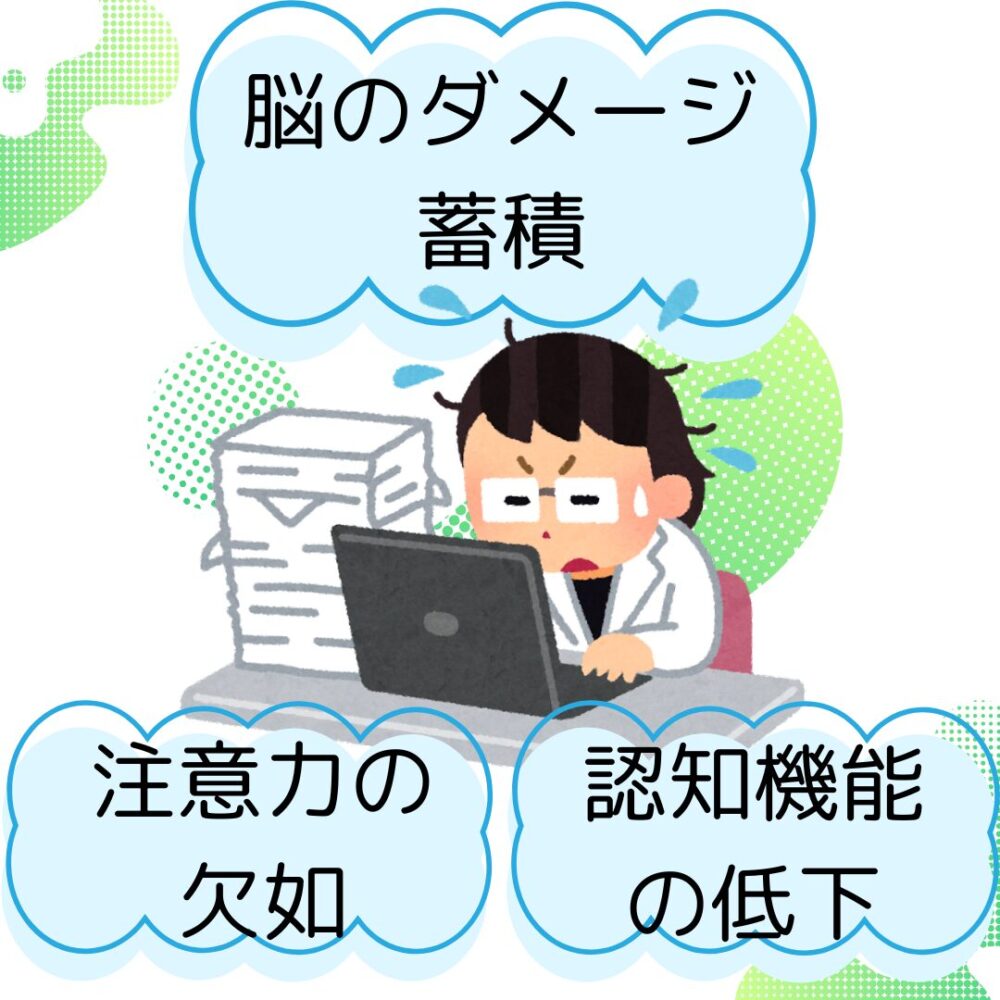

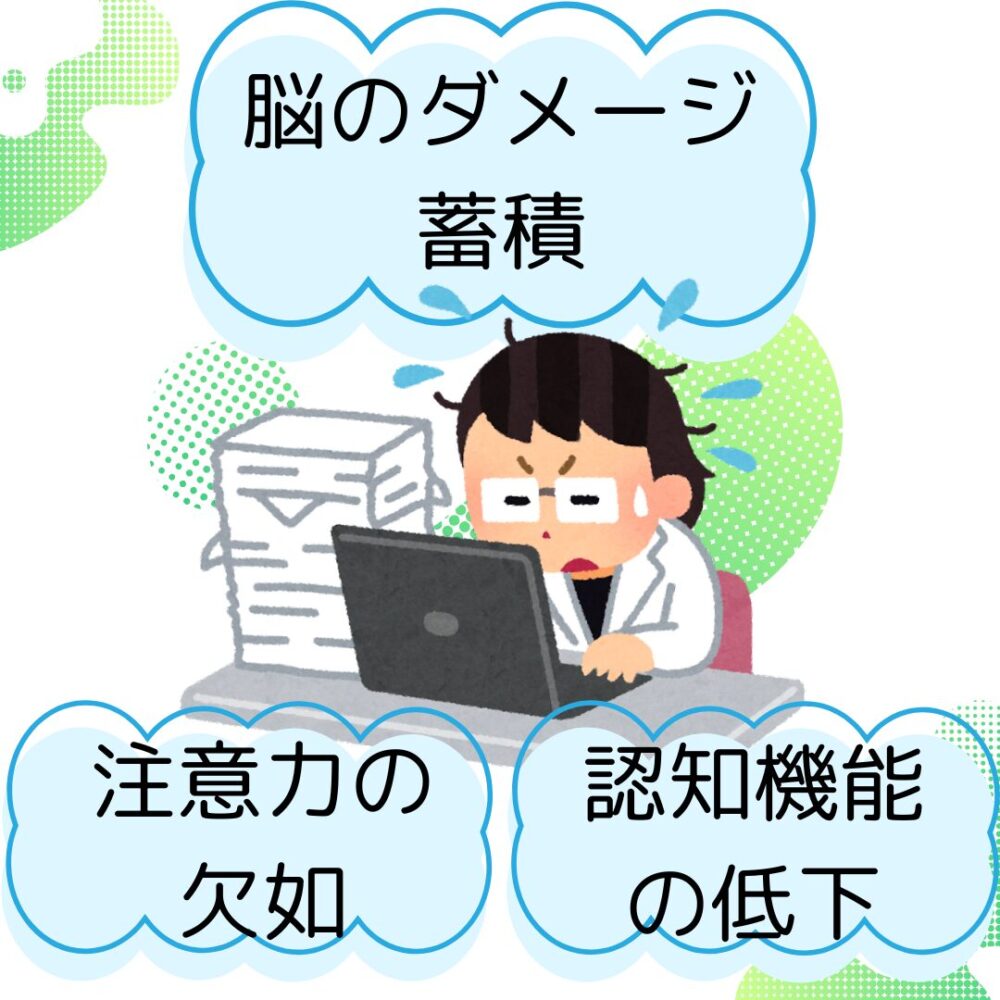

マルチタスクによるストレスホルモン「コルチゾール」の分泌

マルチタスクを行うと脳内でコルチゾールというホルモンが分泌されます。

このコルチゾールはストレスを受けた時に分泌されます。

つまり、自分自身がマルチタスクのストレスを自覚していなかったとしても

ストレスがかかった状態と同じホルモンが分泌されている

ということです。

また、認知機能にも影響を及ぼすと言われています。

コルチゾールは、脳の記憶を司る部分にダメージを与えるため、「認知機能の低下」や、「注意力の欠如」を引き起こします。 脳へのダメージが蓄積されると、IQが10〜15ポイント下がるうつ病や認知症の発症リスクが増大するとも考えられています。

マルチタスク 脳 影響 シングルタスク あたまナビ

https://atamanavi.jp/5684/

ただでさえ色々なストレスがかかる状態に加えて、マルチタスクにおける無意識なストレスを増やすことは悪手です。

シングルタスクを重視するようになってから、私自身子ども達との何気ない会話や風景を覚えていられるようになった実感がありました。

ディープワークによる創造性の増大

「ディープワーク」という言葉をご存知でしょうか?

ディープワークとは、長時間集中して知的作業を続けることです。外部からの邪魔を一切排除し、1つのタスクに没頭する状態を作り出せると、生産性と創造性が大幅に向上します。

ディープワークとは?生産性を高めるやり方やトレーニング方法を紹介

https://rimo.app/blogs/deep-work

私自身、良い授業を考えるにはディープワークが必須だと感じています

そしてこのディープワークはマルチタスクでは実現が難しいのです。

流れ作業でただ説明をするような一方的な授業をするのであればもちろん不要です。しかしアクティブラーニングや主体的な態度・能動的な学習を支援できるような授業作りには必須となります。

特に授業の中で核となる問いを作成する時には要注意です。

- 子どもたちが何を学ぶか

- 子どもたちの思考がどう動くか

- どういう話し合いが子どもたちの中で行われるか

上記の事項を自分自身がしっかりと思考できる環境でないと授業は作成できません。

シングルタスクで集中していても良い授業案を思いつくことは難しいです。

短時間で成果を出しやすいフロー状態について

短時間効率よく作業を進めるためには「フロー状態」に入ることも重要で、フロー状態とは簡単にいうと夢中になっているという状態です。

- 気がつけば時間が経っていた

- 周囲の状態や音が気にならないくらい没頭していた

- ただただ作業に意識が向いて集中できていた

私たちがフロー状態に入っている時、脳のいくつかの領域が働いて、今行っていることに集中し、満足感を感じて、自分の存在を忘れるくらいの状態になっていると考えられます。このような認知神経科学研究の知見は、将来的にフロー状態をより効果的に引き出す方法を開発するための基盤となる可能性があります。

夢中になる瞬間:フロー状態|コラム|生体データの利活用ならセンタン

https://www.centan.jp/column/flowstatus/

このようにフロー状態に関してはただ単に深い集中をしているという状態であることに加えて、脳科学の分野からも研究が進められています。

もちろん作業の進みが早いことも大きいメリットです。しかし、私は特にこの満足感を感じられたことがシングルタスクにハマったきっかけでした。

毎日うまくいかないことも、次にやらなければいけないことも、たくさんある状態に心身ともに疲れてしまうことも。

その時に「集中できた」「作業が終わった」という達成感に加えて、自分自身が「良い授業ができた」「思っていたよりも進めることができた」という満足感は普段のストレスから一時的に精神を解放してくれます。

多岐にわたる業務をシングルタスクに変えるための具体的な方法

シングルタスクを日常生活や仕事に取り入れるための具体的な戦略は多岐にわたります。

実際に仕事をしている中で特に効果を感じた工夫を3つ紹介します。

- 仕事の細分化と優先順位の設定

- 時間帯による作業分離

- 集中時間表示による教員間のコミュニケーション調整

仕事環境を整えるグッズはこちらで紹介しています!テレワーク中心ですがこちらもご一読ください!

仕事の細分化と優先順位の設定

シングルタスクを実現するために大切なのはまず作業の細分化です。

例えば「小テストを準備する」という1つのタスクを細分化していきます

- テストの分野・問題数を決める

- 問題作成の参考を決める

※教科書、問題集、過去の小テスト 等 - 問題を選定する

- レイアウトを決める

- 問題を書く

- 印刷する

実際にここまでわけている人は少ないかもしれません。

しかしこの細分化ができていないと、作業はマルチタスク化します。

問題を書き“ながら”問題を探す。

問題を選定し“ながら”問題を書く。

小さいながら作業でも、実際にはかなり負荷が増えます。

マルチタスクを分解し、手順を自分の中に確立できれば順を追って1つずつ作業を行うことができます。

時間帯により作業分離

実際に1日のスケジュールを考えた時に自分の作業に使える時間はどれくらいありますか?

実際勤務していた時の1日労働時間が8時間として動かせない業務を差し引いて何時間作業できるかというと以下の通りです。

当時の情報

高等学校化学 第2学年担任 運動部顧問

| 業務内容 | 所要時間(分) | 内訳 |

|---|---|---|

| HR・掃除 | 25 | 朝と帰りHR5分ずつ 掃除15分 |

| 授業 | 50×4 | 1日4コマ |

| 部活動 | 120 | 16:30-18:30 |

| 作業時間 | 480 – 25 – 200 – 120 = 135 |

特にイレギュラーがない場合、休憩時間なしでも作業時間として確保できるのは2時間と少しでした。

その中で「事務的な書類作成」「イレギュラーな生徒対応」「授業準備」「電話対応」「部活動のスケジュール作成」等多岐にわたる作業をこなさなければなりません。

自分で制御できる時間を最大限活用するには効率的な時間設定が必要です。

そこで私は作業をわけて以下のように時間帯で区切って業務を行っていました。以下に例を示します。

朝のHRまで:授業案作成

空きコマ:事務作業や採点、成績処理

部活動後:スケジュール作成

→授業案作成

→プリント印刷など翌日準備

このようにある程度の時間的な区切りや作業順を自分の中で明確にしておくことで、イレギュラーへの対応にも多少の柔軟性を持つことができます。

そすることでタスクをシングルタスク化し集中することができるようになりました。

特に空きコマに事務作業や採点・成績処理の明確に期限があるものを処理できると、思考が必要な作業をするときに精神的な安心感・安定感を持てるようになりました。

時間管理に関してはこちらの記事もご確認ください!

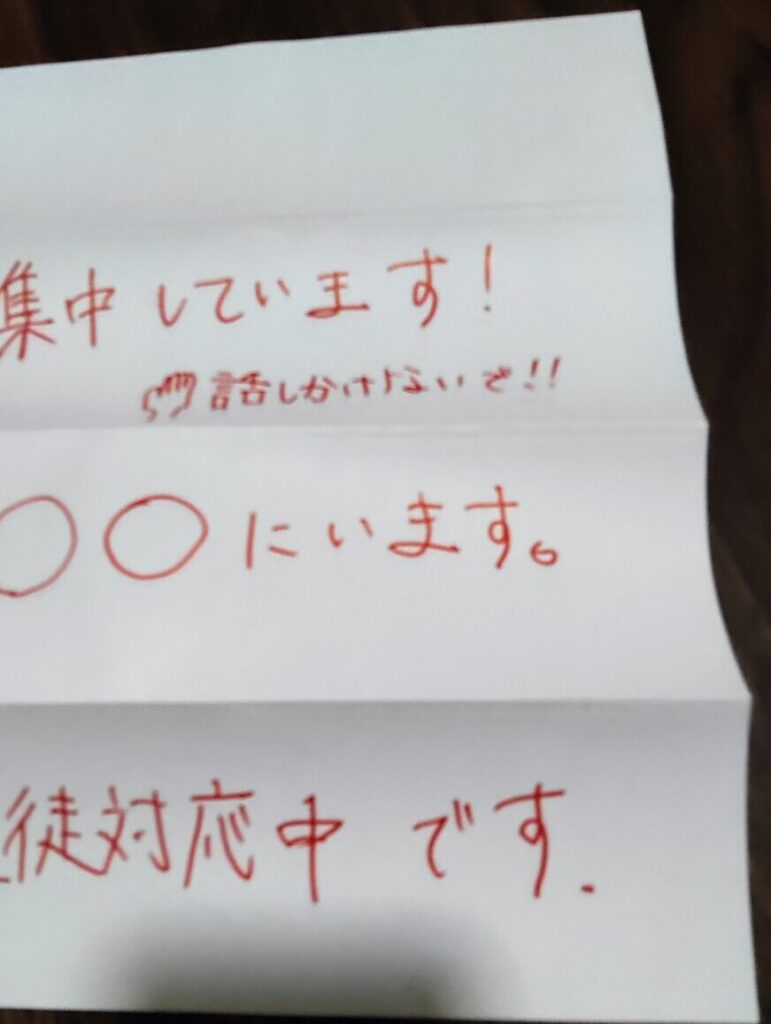

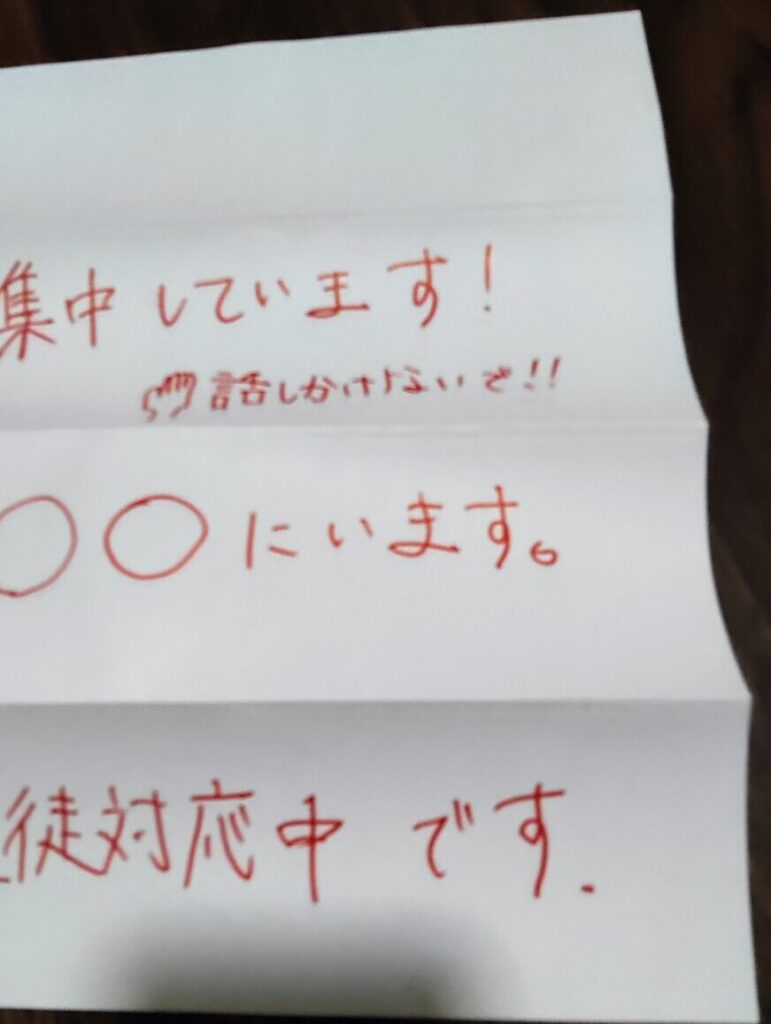

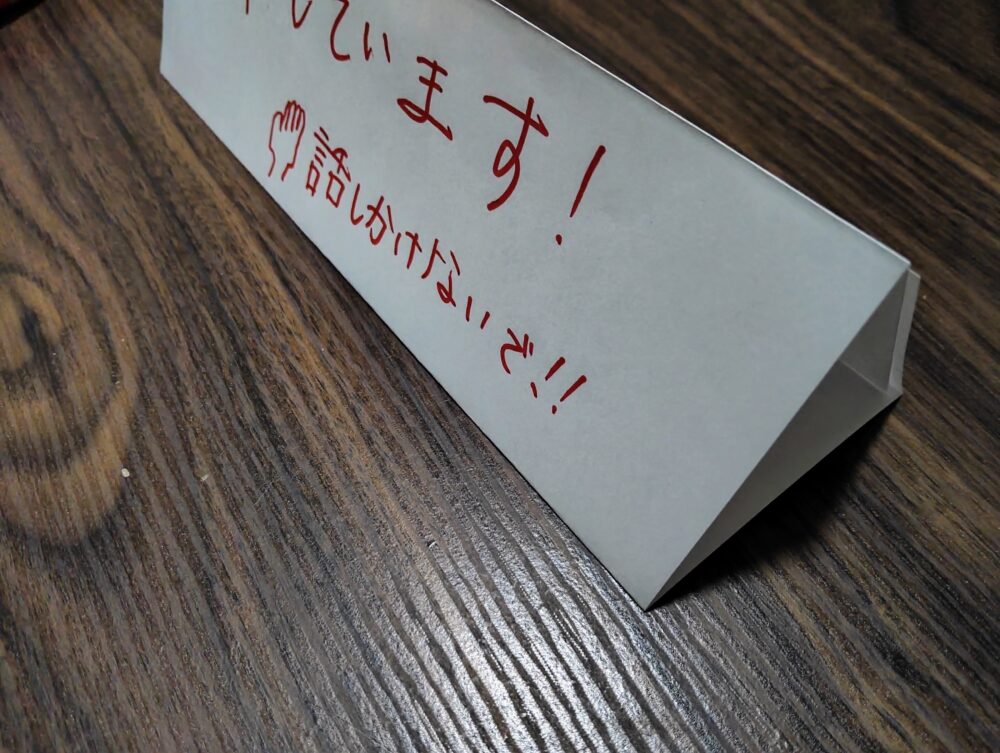

集中しています表示

生徒からのイレギュラーはどうしようもないことですが、多くの場合先生方からのイレギュラーやちょっとしたお願いは柔軟に対応していただけることが多いです。

作成方法は簡易的なものですが以下に写真を載せておきます。

①A4用紙を4つ折りにして3面に表示を書く

②一面だけ重ねて強めに折り、自立するようにする

③自分の行動に合わせて表示し机の上に置いておく

この表示を机の上に置いておくことにより、自分が声をかけられたくない時が一目でわかるようにしていました。

また、声をかけられるのをブロックする代わりに、自席にいないときは「〇〇にいます」と自分の所在を明確にして探しやすいようにという配慮はしていました。

これにより集中時間を大幅に確保することできるようになりました。

まとめ:さまざまな工夫で多忙な日々を乗り切ることができる

教員の仕事は多岐に渡ります。

何も意識しないとただただ忙しさに追われて自分を追い込んでしまいます。

以下のことを意識して自分の時間を自分で作り出しましょう!

- 仕事を細分化しシングルタスク化する

- 制御できる仕事と制御できない仕事を見極める

- 思考を巡らせる時間をしっかりと確保する

忙しい皆様が少しでも楽になりますように!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3affacca.23a7044e.3affaccb.3a529cf8/?me_id=1213310&item_id=18662860&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6591%2F9784478066591.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント