「プログラミング教育って、うちの子にも必要?」

「プログラマーにならないのに、意味あるの?」

小学校でのプログラミング教育必修化を背景に、このような疑問が尽きないのではないでしょうか。

結論から言えば、プログラミング教育は非常に重要です。それは単にコンピューターを操作する技術を学べるからというわけではありません。

そこでこの記事では以下のようなことを中心に記述します。

- プログラミング教育がこれからを生きていく子どもたちになぜ必要なのか

- プログラミング教育により子どもたちにどんな力が身につくのか

- プログラミング教育が「難しそうだから」と逃げずに子どもたちと一緒に向き合う方法

同じく近年注目されているSTEAM教育についてはこちらの記事をご確認ください!

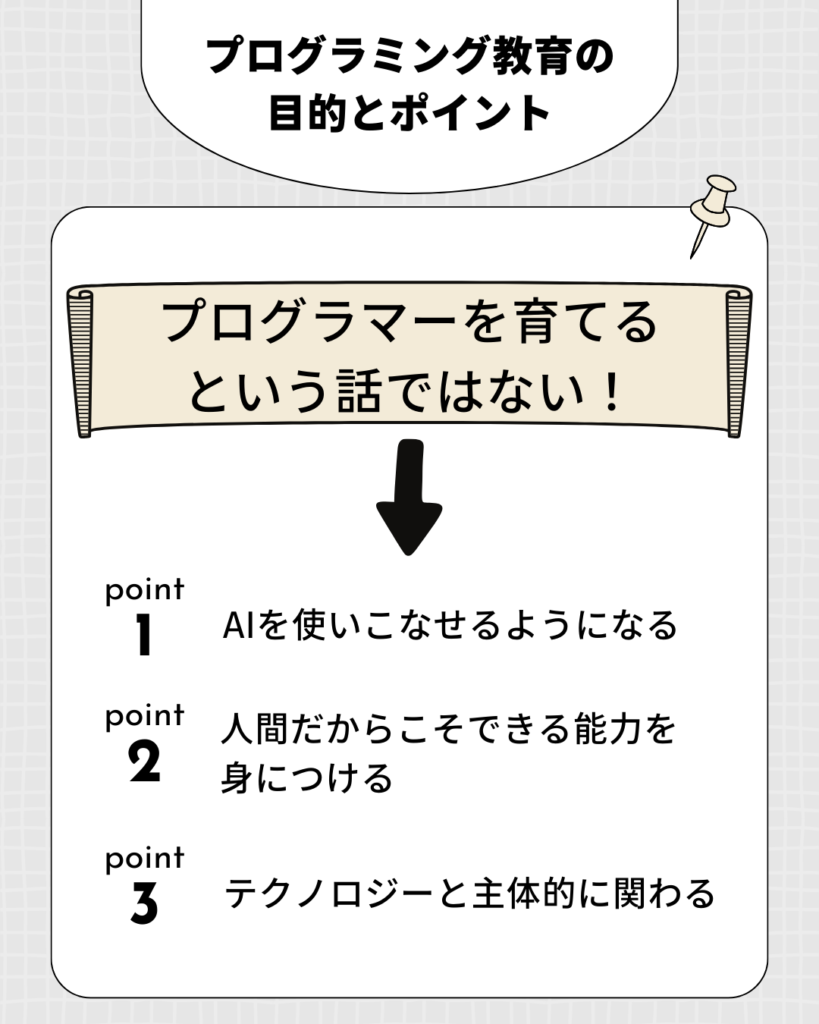

プログラミング教育はプログラマー養成ではない!よくある誤解

まず、最もよくある誤解を解いておきます。

プログラミング教育は、プログラマーやエンジニアになるための専門教育ではありません。

教育に取り入れられた目的は単なる技術だけではありません。

例えるなら、国語の授業がすべての子を小説家にするためにあるわけではないのと同じです。

国語を通して、言葉を理解し、論理的に考え、他者に自分の考えを伝える力を学びます。

数学を通して、物事を順序立てて考えたり、抽象的な概念を理解する力を養います。

このように、プログラミング教育も特定の職業に就く・スキルを磨くためだけではなく、現代社会を生きていく上で必要となる基礎的な素養を身につけるためのものなのです。

これからを生きる子どもたちになぜプログラミング教育が重要なのか

まず、子どもたちが大人になる頃は今よりもさらにデジタルが発展していることが予想されます。

働き方はより多様になり、「プログラミング的思考」を育むことが重要となる。

これまでと同じ教育をしていては、この「プログラミング的思考」は身につきません。では、何が重要になっていくのか。3つのポイントがあります。

- AIを当たり前に使いこなすことができる

- AIで代替できない領域のスキルを伸ばしていく

- 技術のブラックボックス化を防ぎ主体的に関わる

AIは「使うもの」。生活の中で正しく使いこなす側に立つことが重要

AIは非常に強力なツールですが、それ自体が目的を持って自発的に動いているわけではありません。

AIに何をさせたくて、どのように活用するかを考え、指示を出すのは人間です。

プログラミングの知識は、AIの仕組みを理解し適切な指示を出す上で大きな助けとなります。

初めて生成AIを使った時には魔法か?!という感動を覚えた人もいると思います。このAIを単なる魔法の箱として生活と切り離すことはできません。

プログラミング的思考は、AIに対して適切な「問い」を立て、その能力を最大限に引き出すために重要な分野なのです。

AIが代替できない領域のスキルを伸ばす

AIは、決められたルールの下で膨大なデータを処理したり、パターンを見つけ出したりすることが得意です。

しかし、以下のような領域は、依然として人間の力が重要だと考えられています。

- 問題発見・課題設定:

そもそも何を解決すべきか、どのような新しい価値を生み出すべきか、という問いを設定する力。 - 創造性・独創性:

まったく新しいアイデアを生み出したり、既存のものを組み合わせて新しい価値を創造する力。 - コミュニケーション・共感:

他者と協力し、多様な意見をまとめ、目標に向かって進む力。相手の気持ちを理解し、寄り添う力。 - 倫理的判断:

AIの利用が社会や個人に与える影響を考慮し、倫理的に正しい判断を下す力。

プログラミング教育で育まれる「論理的思考力」「問題解決能力」「創造性」は、まさにAIが代替しにくいスキルとなります。

ブラックボックス化を防ぎ、主体的に関わる必要がある

これらの仕組みを全く理解しないままでは、テクノロジーに振り回されたり、意図せず不利益を被る可能性があります。最悪の場合誰かに不利益を与えてしまう加害者にもなりかねません。

このような不利益を被るのを防ぐためには、使用する側が主体的に学ぶしか術はありません。

プログラミングの基礎を学ぶことは、社会の一員として日常的・主体的にテクノロジーと関わっていくためのリテラシーを身につけるということです。

プログラミング教育で育まれるこれからを生きる子どもたちに必要な力

プログラミング教育を通じて、子どもたちは主に3つの重要な力を伸ばすことができます。

- 論理的思考力

- 問題解決能力

- 創造性・表現力

論理的思考力(プログラミング的思考)

プログラミングとは、コンピューターに意図した通りに動いてもらうため、「どのような順番で、何を、どのように実行させるか」を具体的に指示する作業といえます。

この過程で、子どもたちは自然と物事を順序立てて考え、効率的な手順を見つけ出す訓練をします。

- 目的達成のため問題分解:

大きな目標を達成するために、それを小さなステップに分解する力。 - 手順の最適化:

複数の手順の中から、最も効率的で間違いのない方法を見つけ出す力。 - 条件分岐:

「もし〇〇だったら△△する、そうでなければ□□する」という、状況に応じた判断をする力。 - パターンの発見:

繰り返し行われる処理を見つけ出し、一般化・効率化する力。

このような過程から自分の求める結果を導き出すのはまさに「論理的思考力」そのものです。

日常生活の問題解決、勉強、仕事、人間関係など、あらゆる場面で役立ちます。

例えば、

・旅行の計画を立てる

・料理の手順を考える

・プレゼンテーションの構成を練る

このようにさまざまな場面で、無意識のうちに私たちは論理的に物事を組み立てています。

プログラミングを通し上記のような思考プロセスを具体的・意識的にトレーニングすることができます。

問題解決能力

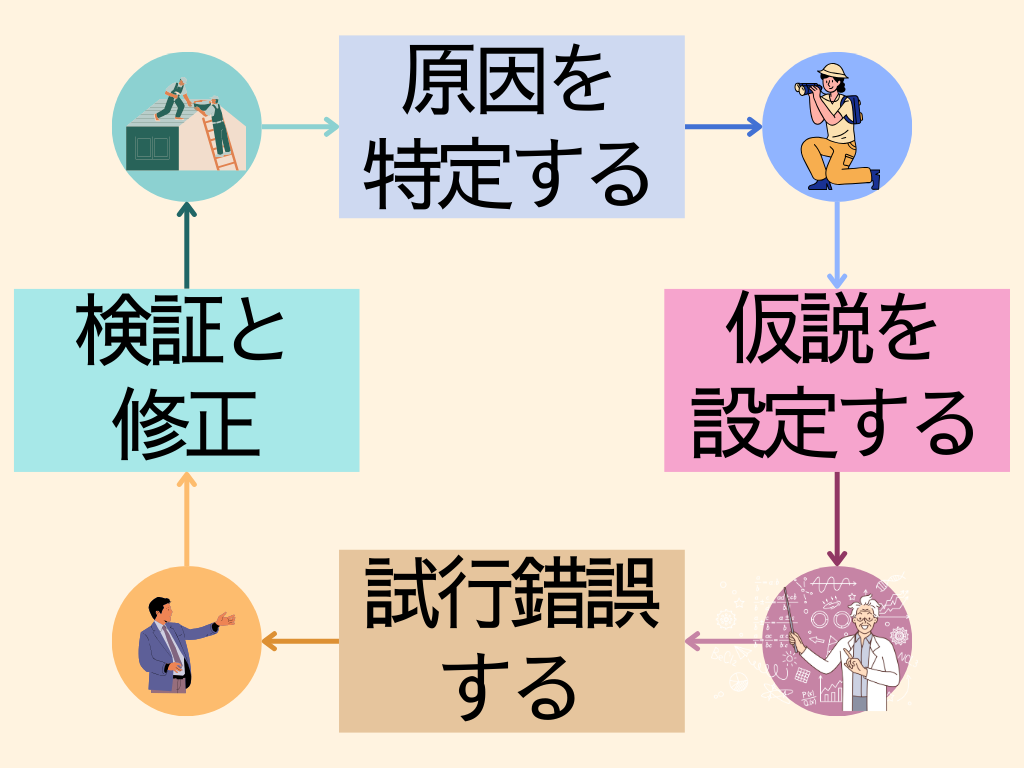

プログラムがうまく動かない時、「どこにエラーがあるのか?」という原因(課題)を探し出し、「どうすれば修正できるか?」という解決策を試行錯誤するプロセスが、この問題解決能力を育みます。

プログラミングにおける問題解決は以下のようなプロセスで行われます。

現在の結果とエラーの内容を確認しなぜ思った通りに動かないのか、どこに問題があるのかを探る。

「ここを〇〇変えたらどうなるだろう?」と疑問を持ち「△△に変えるとこういう結果が出る」と仮説を立てる。

実際に修正・実行してみて、結果を確認する。

結果を確認し、もしうまくいかなければ、別の仮説を立てて再び試す。

これはまさに、科学的な探求だけでなくビジネスや他教科の学習にも役立つ課題解決のプロセスです。

・うまくいかない原因を冷静に分析すること。

・粘り強く解決策を探る経験をすること。

・困難な状況に立ち向かうこと。

このような経験を通して自力で乗り越える力が育まれます。

創造性・表現力

プログラミングは、非常にクリエイティブな活動でもあります。

「こんなゲームを作りたい」

「こんなアニメーションを動かしたい」

「こんな便利なツールがあったらいいな」

といったアイデアを、自分の手で形にすることができます。

このような活動を通して創造性・表現力を身につけることができます。

- アイデアの具現化:

頭の中にあるイメージを、具体的な指示(コード)に落とし込み、目に見える形にする力。 - 多様な表現:

同じ目的を達成するためにも、様々なプログラムの書き方があります。より面白く、より使いやすく、より美しく表現するための工夫が求められます。 - ゼロからイチを生み出す喜び:

自分のアイデアが形になり、実際に動いたときの達成感は、さらなる創造意欲を刺激します。

デジタル技術が発達した現代において、自分のアイデアをデジタルツールで表現する能力はますます重要になっています。

私自身、成績処理をExcelのマクロで自動化し、テンプレートを教科の教員で共有していました。

プログラミングスキルが拓く子どもたちの未来とキャリア

上記で見についたプログラミング的思考は、特定の職業だけでなく、あらゆる分野で役立ちます

実際にどの職業でどんなふうに役立つのか、簡単に少しだけご紹介します(興味があるものを開いてください)

IT業界

プログラマー、システムエンジニア、Webデザイナー、データサイエンティスト、AIエンジニアなど、専門職としての需要は依然として高いです。プログラミングやコーディングスキルがあること直接役に立ちます。

デザイン分野

Webデザイン、UI/UXデザインなど、デジタルプロダクトのデザインにおいて特にプログラミング知識は強みになります。副業としても収入を得ることができる1つの選択肢となります。

教育

プログラミング教育の指導者、教材開発ができます。また、それ以外でなく受験結果や模試、普段のテストのデータ分析など効率的かつ短時間で進められることができるようになります。

研究職

実際に研究を進めていく上で、シミュレーション、データ解析、モデリングなど、様々な研究分野でプログラミングスキルは必須となりつつあります

営業

売り上げ実績・業績の分析や改善案の思考。問題解決能力を用いた顧客データの分析による行動の改善

プログラミングスキルが身につくと、文理問わずキャリアの道を開くことができます。

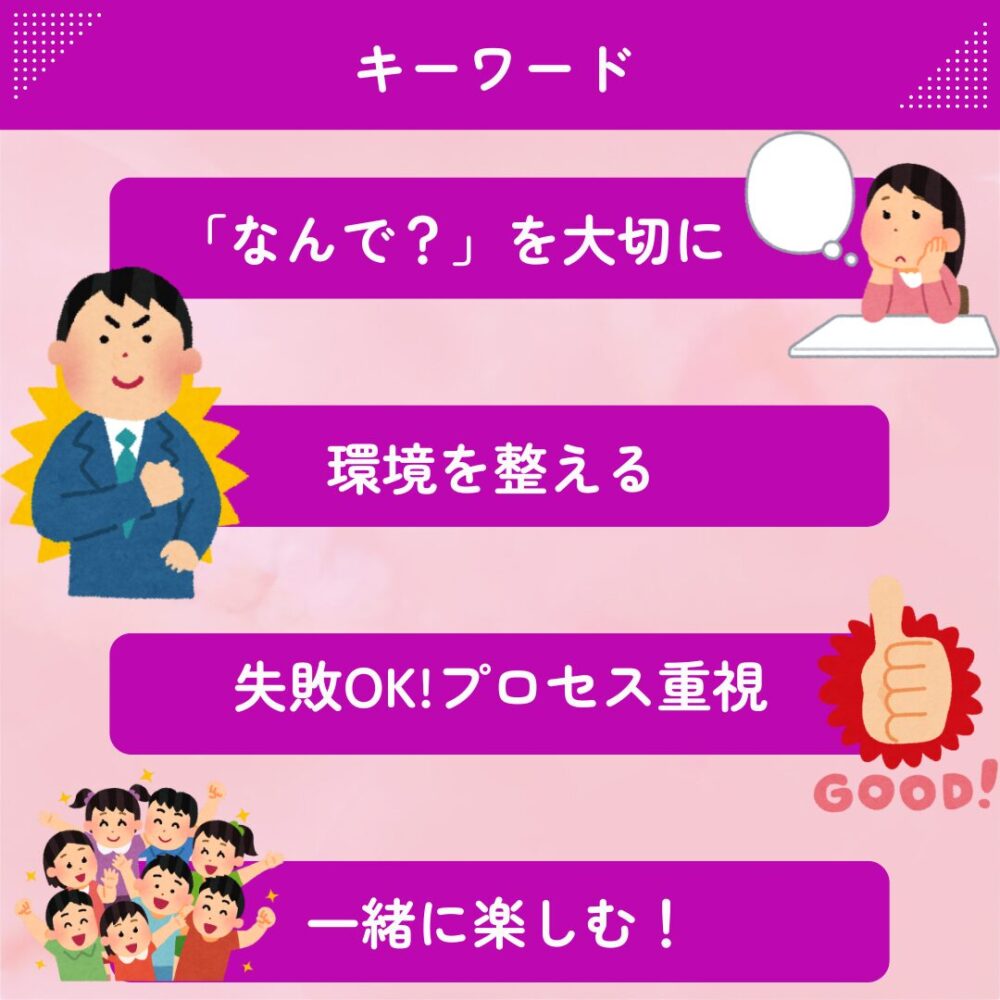

プログラミング教育に関して身近な大人として子どもたちにできるアプローチ

プログラミング教育に関して「自分が使っていないからわからない」と投げ出してしまいたくなるかもしれません。

でも、子どもたちの近くにいる大人としてできるアプローチは難しくありません。

興味を引き出し、環境を整える

以下のことを意識して子どもたちと積極的に関わってあげてください。

具体的にどういうことかという例を以下に記述します。

「なぜ?」を大切にする:

子どもが「これってどうなってるの?」と疑問を持ったとき、一緒に考えたり調べたりする姿勢を見せてあげましょう。その時に身の回りの電化製品やゲームなどがプログラムで動いていることを伝えるのも良いきっかけになります。

体験する機会を作る:

子どもたちがプログラミングに興味を持ったときはぜひ、無料のツールや体験イベントなどを活用しましょう!子どもたちが気軽にプログラミングに触れる機会を作りましょう。

結果だけでなくプロセスを褒める:

うまくいかなくても、諦めてしまっても、試行錯誤した過程や、粘り強く取り組んだ姿勢を具体的に褒めてあげましょう!

「〇〇したんや!初めてしたんじゃない?すごいやん!」「頑張ってたもんなぁ〜みてたで〜」等

一緒に楽しむ:

子どもたちと一緒に学ぶチャンスだと捉えて自分自身がプログラミングに興味を持ちましょう!一緒に学んだり、子どもの作品で遊んだりする姿を見ると、子どもたちもよりモチベーションを高めることができます。

環境を整える:

パソコンやタブレット、インターネット環境など、学習に必要な環境を可能な範囲で整えましょう。

※ただし、最初から高価な機材が必須というわけではありません!しっかりとスペックなどを調べて判断し、コスパを考えて選びましょう!

失敗を許容する文化:

プログラミングは失敗の連続です。子どもたちが「間違えても大丈夫」「失敗から学べばいい」という安心できる雰囲気作りが重要です。

まずは子どもたちと一緒に学ぶ!という気持ちで子どもたちと一緒に楽しんであげましょう!

多様なプログラミング学習法を知る

学校教育でも導入されているプログラミングですが、それ以外にも幸いなことに、現在は様々な学習方法が普及されています。

例えばプログラミング教育を手助けする方法として以下のようなものが挙げられています。

| 方法 | 概要 |

|---|---|

| プログラミングスクール | 専門の講師から体系的に学ぶことができます。仲間と一緒に学ぶことでモチベーションを維持しやすいというメリットもあります。最近はオンラインスクールも充実しています。 |

| オンライン学習プラットフォーム | Progate、ドットインストール、Udemy、Codecademyなど、自分のペースで学べるサービスが豊富にあります。ゲーム感覚で学べるものから、本格的な開発スキルを学べるものまで様々です。 気軽利用できる一方で少し難易度が高いため理解度に合わせたものを選ぶ必要があります。 |

| 書籍や教材 | プログラミング入門書は多数出版されています。図解が多いものや、特定の言語に特化したものなど、レベルや目的に合わせて選ぶことができます。 <オススメ本>※Amazon購入リンク ・うんこドリル プログラミング 小学1-6年生 (小学生 プログラミング) ・たのしくまなぶPythonゲームプログラミング図鑑 |

| ワークショップやイベント | 単発の体験会や、特定のテーマ(ロボットプログラミング、ゲーム開発など)に特化したイベントも各地で開催されています。 |

| 独学 | インターネット上には無料のチュートリアルや情報が溢れています。また、コーディングの面だけで言えばブログ記事やQ&Aなど多様なサイトがあります。 難易度は高いですが自分で目標を設定し、情報を集めながら試行錯誤する力も同時に身につきます。 |

通信教育で有名なZ会もプログラミング講座を設置しています!

\安心安全の大手企業!まずは資料請求から/

また、こんな学習動画もYoutubeでたくさん出ています!

取り入れやすいものから生活に取り入れてあげましょう!

子どもたちの主体的な態度を育てるための具体的な方法は以下の記事もご一読ください!

まとめ:未来を創造するための「考える力」を育む

プログラミング教育は、単なる技術習得ではなく、これからの予測困難な時代を生き抜くために不可欠な「考える力」の土台を築くためのものです。

論理的に物事を考え、問題を粘り強く解決し、自由な発想で新しいものを創り出す力は、AIがどれだけ進化しても、人間にとって重要な能力であり続けます。

プログラミングを通して得られる学びや達成感は、きっとお子さんの未来を豊かにする貴重な財産となるはずです。

もし、あなたのお子さんが少しでもプログラミングに興味を示したら、ぜひその好奇心を応援してあげてください!

コメント