皆さんは子どもに読書を勧めたいと思いますか?

そもそも皆さん自身が本を読むのは好きですか?

スマホの普及ですっかり本を読む機会が減った人もいるのではないかと思います。

読書のメリットを侮るなかれ。

我々大人にも読書はさまざまなメリットをもたらしてくれますが、子どもたちにとっても成長や学力向上に数多くのメリットがあります。

そこでこの記事では、以下のことを中心にまとめました。

- 子どもの読書離れの現状と背景

- 子どもの読書習慣がもたらす教育的効果

- 親としてできる具体的なサポート方法

- 楽しみながら読書習慣を身につけられるサービス「ヨンデミー」について

読書の魅力を改めて知り、こどもたちの素敵な世界を広げてあげましょう!

子どもの読書離れの現状とその背景

読書離れの1番の原因は環境の変化にあります。

現代では、スマートフォンやタブレットが家庭に普及し、動画やゲームといった手軽な娯楽にいつでも触れられるようになりました。また、防犯などの観点から、子どもが個人のスマートフォンを持つ年齢も低年齢化しています。

最近では小さな子どもにタブレットを持たせてYoutubeや映画を見せている場面をスーバーなどで目にすることもありますね。

こうした手軽な娯楽に常に触れられる環境は、気づかぬうちに次のような時間を浪費する習慣につながることがあります。。

- 友人とのLINEのやり取りに追われる

- SNSの投稿にすぐ反応(リアクション)してしまう

- 面白い動画を探して、なんとなくTikTokを見続けてしまう

結果的に紙の本を読む時間がなくなり読書離れが進行してしまうのです。

加えて、学校教育の現場でも、読書を授業の一環として取り入れる時間が削減されている傾向があります。

また、保護者自身が読書をしていないケースも多いのではないでしょうか?

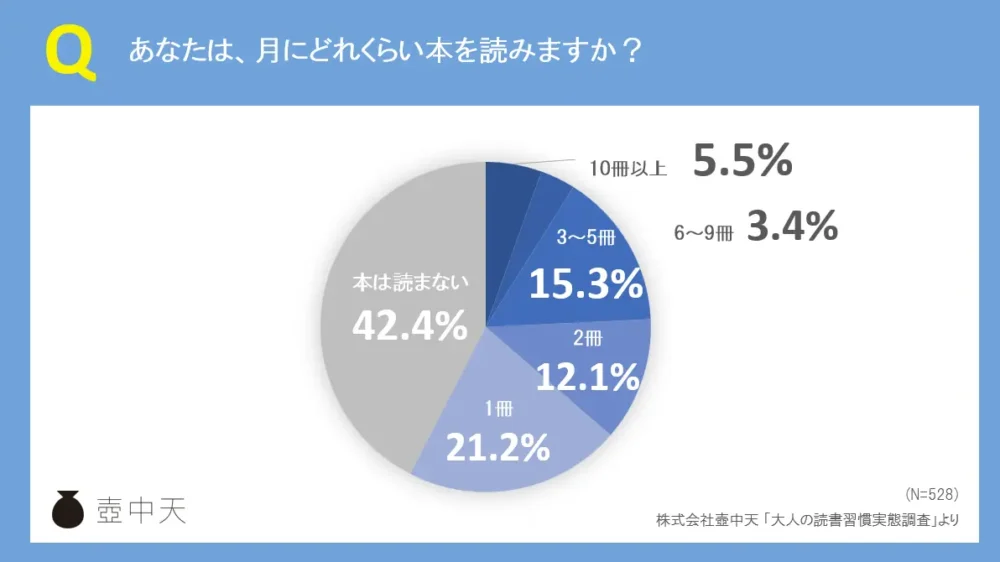

大人の読書調査として以下のような結果が1つ報告されています。

「月にどれくらい本を読むか」を調査した結果、本を読まない人は42.4%、1冊以上読む人は57.6%となりました。さらに、3冊以上読む人は24.2%と、およそ4人に1人であるとわかりました。

出典:株式会社壺中天 「大人の読書習慣実態調査」

【大人の読書習慣実態調査】ビジネスパーソンの読書における課題は1位「時間の確保」(39.5%)、次いで「読んだ内容の定着」(24.3%)。役職別・部門別の傾向も明らかに | 株式会社壺中天のプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000124486.html

家庭内で「読書する姿」を見せる機会が減っていることも子どもの読書離れを加速させています。

しかし本当にそれで良いのでしょうか??私はこの動画を見て危機感を感じました!興味のある方はぜひ再生してみてください!

読書習慣が子どもに与えるポジティブな影響とは

そもそも読書は子どもにとってどのようなポジティブな効果があるのでしょうか?

以下のような影響があると言われています。

- 語彙力・表現力の向上

- 集中力と持続力の向上

- 想像力と創造力の育成

- 共感力と人間理解の深化

- 学習意欲と学力の向上

語彙力・表現力の向上

読書を通じて多くの言葉に触れることは、自然と語彙力を高めます。

実は、読みやすい小説や児童書でも、驚くほどたくさんの言葉に出会えます。

「言葉を覚えるだけなら、単語ドリルや学習動画でもいいんじゃない?」と思う方もいるかもしれませんね。もちろん、それらも役立ちます。

でも、「語彙力」となると話は全く変わってきます。

ここでいう「言葉を知っている」というのは、たとえば単語帳で「apple=りんご」と覚えるような、単語の意味を知っている状態です。

これは単語ドリルなどで効率的に増やせますよね。

「語彙力が高い人=知っている言葉の数が多い人」とイメージされる方も多いですが、それだけでは不十分です。

語彙力を鍛えるには量と質が大事!語彙力を高める4つの方法|グロービスキャリアノート

語彙力は、以下2つの能力で構成されており、「言葉をどれだけ知っているか」に加えて「適切に使えるかどうか」も意識する必要があります。

https://mba.globis.ac.jp/careernote/1345.html

このように語彙力を考える時には

知っているだけではなく適切に使えるかどうか

ということも需要になります。

読書を通して物語の中で、どんなシチュエーションでどんな言葉が使われているかという文脈から知識を得ることが語彙力を高める近道となってくれます。

また、それに加えて、登場人物の感情を伴った言い回しや比喩表現を学ぶことで、自分の気持ちをより豊かに表現できるようになります。

集中力と持続力の向上

本を読むには一定の集中力が必要です。ページをめくる行為、物語の展開を追うプロセスそのものが集中力と持続力を育てるトレーニングになります。

スマホでSNSを見るのも、本を読むのも、どちらも「娯楽」です。そして、どちらの行為でも脳からドーパミンという快楽物質が放出されます。

しかし、このドーパミンが放出されるまでの「時間」に、SNSと読書では圧倒的な差があるんです。

読書は、じっくりと内容を読み進め、理解するのに時間がかかります。

もしかしたら、最初の数十ページは物語の展開もゆっくりで、すぐに引き込まれないと感じるかもしれません。

しかし、物語が本格的に展開し始めた時、そこでようやく脳が「面白い!」と感じ始めます。

この体験が、

「快楽のために、少しの我慢と努力をする」という感覚

を私たちに与えてくれます。

目の前のことに集中して取り組んだ結果、達成感や大きな面白さが得られる。この一連の体験こそが、集中力や持続力を大きく高めてくれます。

反対に、スマホのSNSではどうでしょうか?

SNSは一瞬スワイプするだけで情報が得られ、短い快楽がすぐに手に入ります。

このように短期間の快楽に慣れると、快楽に依存し一つのことに集中し続けるのが難しくなってしまいます。

だからこそ、ドーパミン放出までの「待つ時間」がある読書は、子どもたちの集中力と持続力をぐんと高めるのに最適なツールなんです。

スマホが集中力を奪うと言うことに関しては詳しくはこちらの記事をご覧ください!

想像力と創造力の育成

文章から情景や登場人物を思い描く力は、読書ならではの想像力を刺激します。

テレビや動画と違って視覚情報が限定されている分、自らイメージする力が養われるのです。「かといってうちの子は芸術の道に進むとは思えないし・・・」なんて他人事にしてはいけません。

想像力と創造力は子どもたちの人間関係や将来に大きな影響を及ぼします。

想像力について

想像力が発揮されるのは実は日々の人間関係の中だということをご存じでしょうか?

たとえば、次のような思考は、まさに想像力の賜物です。

- 「こんなことを言ったら、あの子は嫌な気持ちになるかもしれないな」

目の前の友達の表情や状況から、もし自分が同じことを言われたらどう感じるかを想像し、言葉を選ぶことができるのは、相手の立場に立って考える想像力があるからです。 - 「〇〇をしてあげたら、きっと喜んでくれるかもしれない! よし、やってみよう!」

相手が何をしたら嬉しいかを具体的に思い描き、それを行動に移す。これは、相手の喜びを自分のことのように感じられる豊かな想像力が働いている証拠です。 - 「いつも美味しい料理を作ってくれるけど、毎日大変かも。ありがとうって伝えよう」

当たり前のように受け取っている日常の行動の裏に、誰かの努力や苦労があるかもしれないと想像する。そして、その想像から感謝の気持ちが湧き上がり、それを表現できるのは、相手への深い洞察力と想像力があるからこそです。

このように、相手の気持ちを深く考えるという行為は、想像力が豊かに働くからこそできることなのです。

そうすることで他者を思いやる心や、良好な人間関係を築くための基盤がしっかりと育まれていきます。

想像力は、単に空想の世界を広げるだけでなく、現実世界で人々と心を通わせるための、かけがえのない力となるのです。

創造力について

これまでは頭を使わない単純作業やシンプルなタスクでも手に職をつけて稼ぐことができたかも知れません。

しかしAI時代が到来すると言われているこの先の社会では、そういった職はどんどんAIに奪われて機械化してしまいます。

そこで注目を集めているのがこの「創造力」です。

子ども向けの学習プログラミング言語であるScratchを開発したMITメディアラボ教授のミッチェル・レズニック氏は、創造的思考とは自分や社会にとって価値のあるアイデアを生み出す能力であるという。変化が激しい現代において、予測が難しい状況に対応するには、創造的な思考と革新的な解決策を生み出す能力が求められる。

AI時代に求められる子どもの創造性|NIRA総合研究開発機構

https://www.nira.or.jp/paper/my-vision/2024/75.html

読書により様々な物語から得た知識は、自分が問題に直面した時に新しいアイデアや思考を生み出す源、つまり創造力となってくれるのです。

共感力と人間理解の深化

この経験は、子どもの共感力を大きく育み、人との関わり方にとても良い影響を与えます。

たとえば、仕事で良い成果を出したいと考えた時、多くの人が真っ先に考えるのは「顧客(相手)に今どんなニーズがあるか」ということではないでしょうか。

そして、そのニーズに的確に応えることで、報酬を得ることができますよね。

もし共感力や人間理解が十分にできていなければどうなるでしょう?

何かを成し遂げたい時に、正しい方向に努力することは必要不可欠ですよね。

「正しい方向」へと私たちを導いてくれる鍵の一つこそが、読書を通じて深まる共感力と人間理解です。

読書は、単に知識を増やすだけでなく、他者の心を理解し、より良い人間関係を築くための力を育んでくれます。

その力は日々の生活はもちろん、将来の仕事において、成功への大切な羅針盤となるでしょう。

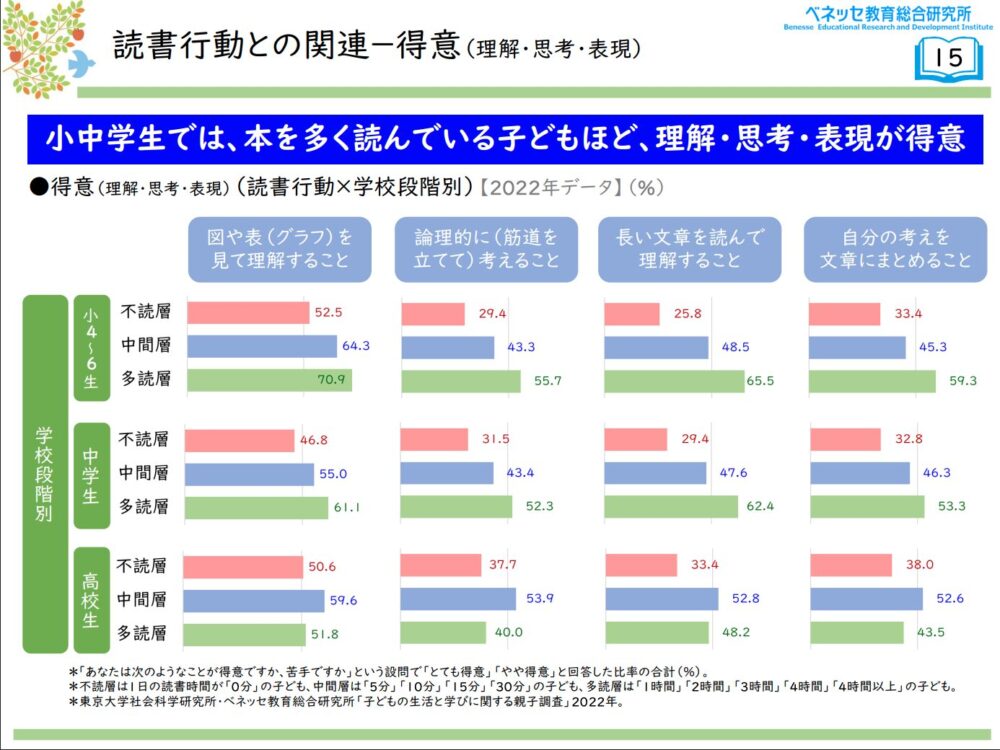

学習意欲と学力の向上

読書習慣のある子どもは、学校の成績が高いというデータも多く存在します。

読書に慣れていない子はそもそも長文を読むことができず

何が問われているのかすら理解できない

という状況に陥ってしまいます。

学習意欲についても、効果があると言われています。

読書をすると新しい情報を得ることができ、そうすることで”知る”楽しさを感じる機会が増えるのです。

少し難しくても調べて新しい知識を身につけることの楽しさに気づくことができれば自ずと学習への意欲も湧いてきます。

子どもの読書行動の実態ー調査結果からわかることー|ベネッセ総合研究所 2023年10月19日

https://benesse.jp/berd/up_images/textarea/datachild/datashu04/datashu04_pdf.pdf

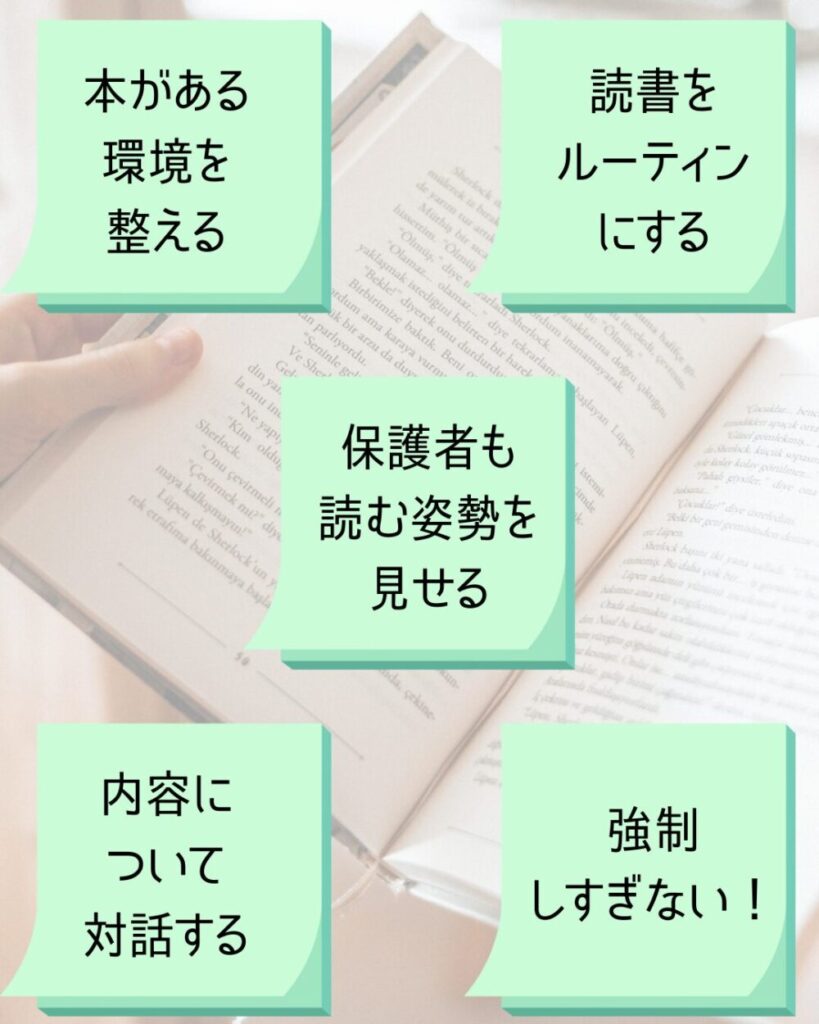

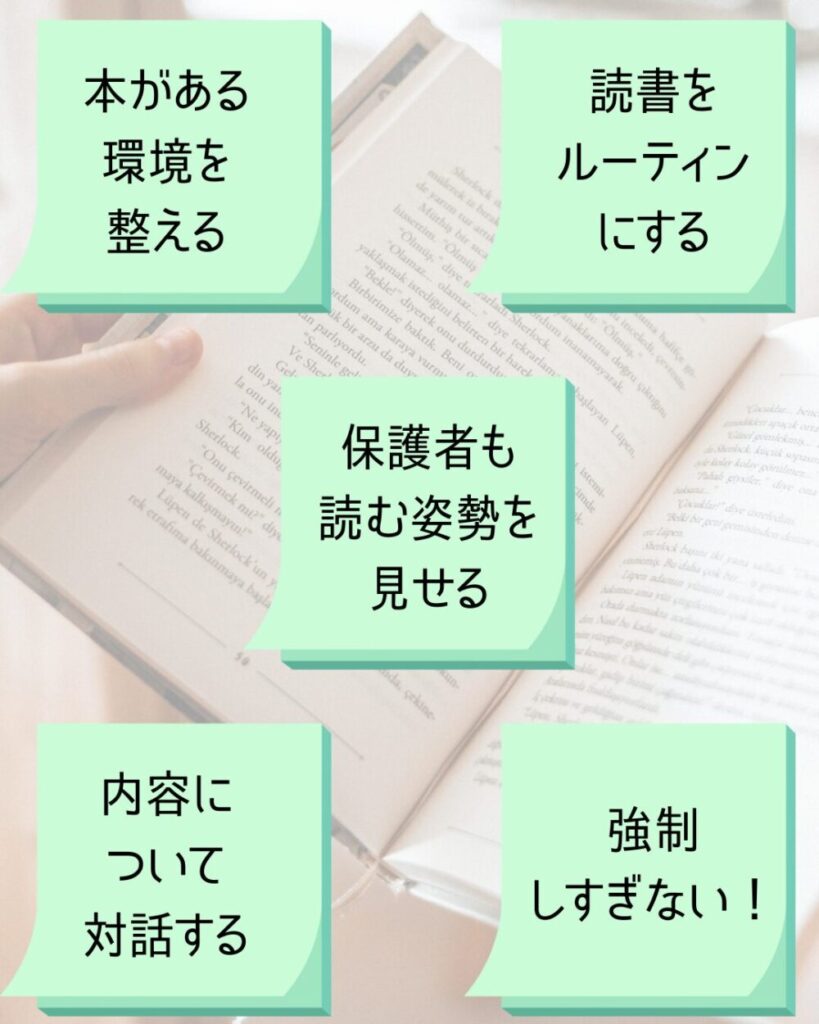

読書習慣を家庭で育てるための実践的な方法5選

読書が子どもたちの成長にとっていかに大切か理解できたなら、次に考えるべきは「どうやってその読書習慣を家庭に根付かせるか」ですよね。

ここでは、親ができる具体的なアプローチを5つのポイントに分けてご紹介します

家庭に本がある環境を整える

例えば、

・リビングのいつでも手に取れる場所に絵本棚を置く

・子どもが自分で本を選びやすいように本棚の高さを子どもの目線に合わせる

という工夫です。

このような小さな工夫でも、大きな違いが生まれます。

「読書が大切!」と頭ではわかっていても、そもそも本が身近になければ、子どもは読書を始めることができませんよね。

最初は絵本や簡単な児童書からで構いません。子どもたちが「読んでみようかな」と思えるような、本との出会いの場を意識的に作ってあげましょう。

読書を日常のルーティンにする

たとえば、

・毎晩寝る前に必ず読み聞かせの時間を作る

・毎週土曜の朝は家族で図書館へ行く

といった「ルーティン」を設定してみましょう。

最初は子どもが乗り気でなかったり、親もつい忘れてしまったりするかもしれません。

ですが、1週間も続ければ、子どもたちにはその行動が定着し始め、「あれがないと何だかソワソワする」という感覚に陥るはず。

歯磨きをするように、読書も当たり前の日常にしていくのがポイントです。

親も一緒に読む姿勢を見せる

そもそも、あなた自身は普段から本を読んでいますか?

子どもは大人の行動を本当によく見ています。

親が楽しそうに本を読んでいる姿を見せれば、子どもたちも自然と「本って面白いものなのかな?」と興味を持つようになります。

「本を読むことは楽しい」というメッセージを、親自身の背中を通して伝えることが何よりも大切です。

本の内容について対話する

本を読み終わった後、ただそれで終わりにするのはもったいないです。

本の内容について話すことで、子どもはさまざまな思考を巡らせることができます。

例えば以下のような質問からはじめてください。

- 誰か好きな登場人物はいた?

- 印象に残った場面はどんな場面だった?

- 登場人物はどんな気持ちだった?

- こういう場面があったけど自分はどう思った?

- もし自分だったらどうすると思う?

このように言葉で答える質問を投げかけてみてください。

日常の中で、読書が親子のコミュニケーションのきっかけになるように意識してみてください。

強制しすぎない

子どもが心から興味を持つジャンルの本を自由に選ばせてあげることが非常に重要です。

また、子どもは一時的に他の遊びや趣味に夢中になる時期が必ずあります。

そんな時に「本を読みなさい!」と無理強いするのはやめましょう。

一度でも読書の楽しさを感じていれば、時間が経てばまた「あの本、読み返してみようかな」「何か面白そうな本ないかな」と自然と本に手が伸びる感覚を取り戻すことができるはずです。

ヨンデミーで楽しく始める!子どもの読書サポートの新しい形

どうしても読書について自分ではおすすめ方法や進め方がわからないという方は、外部に頼ってしまうのも良い手段です。

近年、子ども向けの読書支援サービスとして注目を集めているのが「ヨンデミー」です。

\読書に夢中になる体験を!/

このサービスの特徴は、読書を習慣化するための仕組みが整っているのです!

・毎週の読書ミッション

・読後のふりかえりワーク

・読書レベルの見える化

など、子ども自身が達成感を持ちながら取り組める設計になっています。

また、保護者も子どもの読書状況がアプリ上で把握でき、成長の過程を見守ることができます。

読書が苦手な子どもでも、ヨンデミーを活用することで「読む楽しさ」に気づき、自ら本を手に取るようになるケースも増えています。

ぜひ子どもたちの読書習慣のために検討してください!

\読書に夢中になる体験を!/

まとめ・親として今できること

読書離れが進む時代だからこそ、親としてできる読書サポートは非常に重要です。

読書は学力向上だけでなく、子どもの思考力・感受性・人間性を豊かにする土台となります。

子どもにとって「本を読むこと」が、生活の一部であり、心を豊かにしてくれる時間になるよう、今日からできる一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

コメント