「どうやって部下や後輩に指示を出せば良いの?」

「なんで指示がうまく伝わらないんだろう」

初めて部下や後輩を持つ時そんな不安がありますよね?

すでに部下や後輩を持っている方もコミュニケーションがなかなかうまくいかないと感じる時もあるかと思います。

職場における人間関係は、仕事の成果に大きく影響します。私自身初めて職場で後輩ができた時、どうしたら良いかわかりませんでした。

そこで、今回はそこで学んだノウハウや、実践時にしていた工夫を記事にします。

- 良好な人間関係を築く必要性について

- 信頼関係を築くコミュニケーションの心得

- 信頼関係を築く指示・フィードバックの工夫

- 人間関係構築におすすめの厳選書籍3選!

上司と部下の信頼関係が仕事の成果やパフォーマンスにもたらす影響

人間関係なんて必要ない!仕事をこなせればいいんだ。と思っている方もいるかと思います。

しかし、人間関係侮るなかれ。

様々な研究でリーダーやマネージャーなど指導する側の人間と指導される側の人間で良好な信頼関係ができていると、組織のパフォーマンスが上がることがわかっています。

人間関係が良好に保たれているプロジェクトでは、PMとメンバー、またメンバー同士でコミュニケーションが十分にとれているため、業務上のやりとりも速やかに行うことができます。また、進捗会議やレビュー会議でも忌憚(きたん)なく意見交換ができるため、課題解決や目標達成までの道のりもスムーズでしょう。こうした環境は、プロジェクトメンバーのパフォーマンスを向上させ、プロジェクトとしてのQCDを向上させることにつながります。

プロジェクト内の人間関係を改善!PMが知っておきたい、悪化させないポイントを解説 – PJ Insight

https://pj-insight.net/posts/249/

では、本当の意味での「良い人間関係」とはどんな関係なんでしょうか?

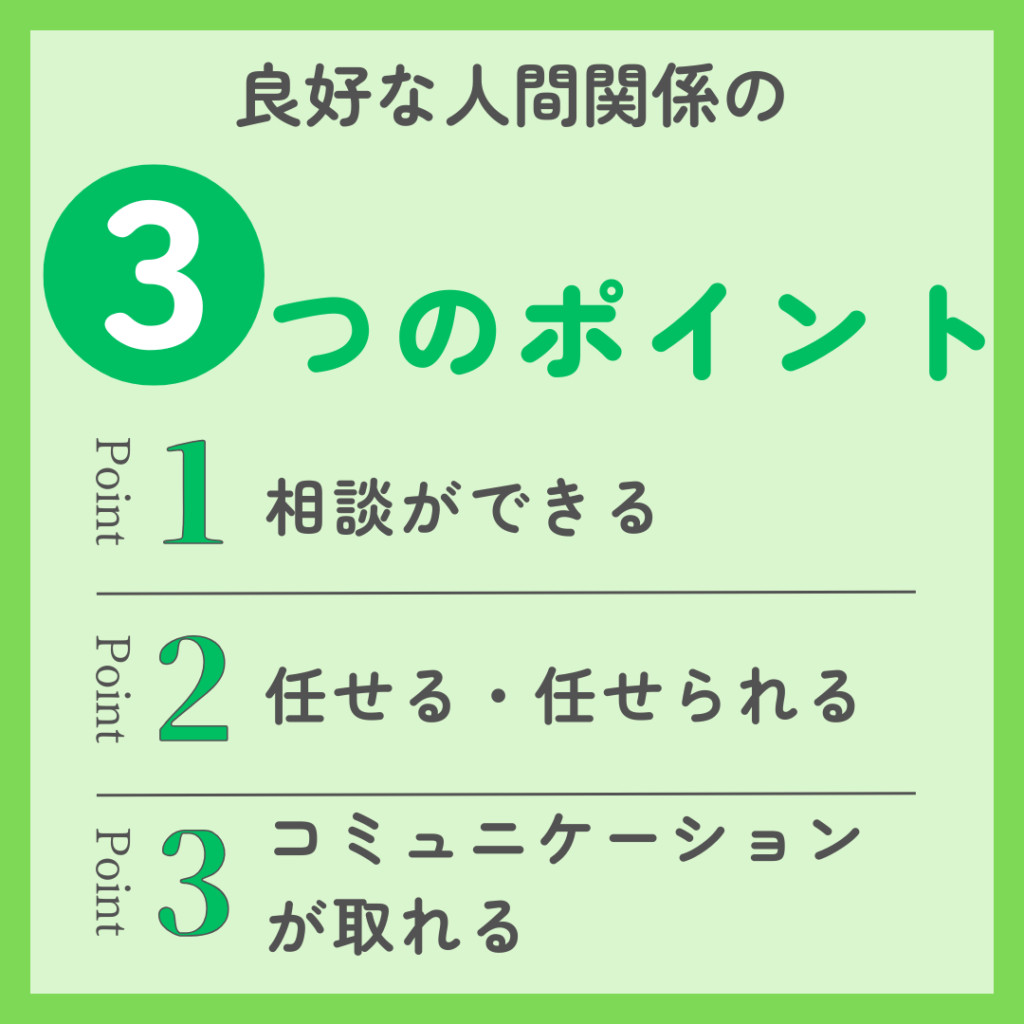

組織の成果に繋がる「良好な人間関係」には、もう少し深い意味合いがあります。具体的には、以下のような関係性を築くと良いと言われています。

気軽に「相談ができる」関係性

部下が問題を一人で抱え込まず、困った時にすぐに上司に相談できる。 失敗を恐れずに報告でき、そこから学びを得られるオープンな雰囲気がある。

信頼して「任せる・任せられる」関係性

上司が部下を信頼し、適切な裁量権を与えて業務を任せられる。 部下もその期待に応えようと、責任感を持って業務に取り組むことができる。 単なる「丸投げ」ではなく、サポート体制がある上での委任。

質の高い「コミュニケーションが取れる」関係性

業務上の報告・連絡・相談(ホウレンソウ)だけでなく、業務の目的や背景、期待値などをしっかりと共有できる。 お互いの考えや意見を尊重し、建設的な対話ができる。 定期的なフィードバックを通じて、成長を促し合える。

いかがでしょうか?

学生時代に築いてきたようないわゆる「仲の良さ」とは少し違う、信頼と尊敬に基づいたプロフェッショナルな関係性とも言えます。

根本的な集団形成についてはこちらをご一読ください!高等学校教員向けですが、チーム作りにも活用できる内容となっています。

良好な人間関係がもたらすポジティブな影響

上司と部下の間に信頼関係があり、コミュニケーションが円滑に行われている職場では、以下のようなポジティブな影響が期待できます。

パフォーマンスの向上:

互いを理解し、尊重し合える関係は、心理的な安全性を生み出します。部下は安心して意見を述べたり、新しい挑戦をしたりできるようになり、結果として個々の能力が最大限に発揮され、チーム全体のパフォーマンス向上につながります。

モチベーションの向上:

上司からの適切なフィードバックや承認は、部下のモチベーションを高める大きな要因です。良好な関係性があれば、部下は自分の仕事が正当に評価されていると感じ、より意欲的に業務に取り組むようになります。

チームワークの強化:

風通しの良いコミュニケーションは、部署内・チーム内の連携をスムーズにします。情報共有が活発になり、協力し合う文化が醸成され、組織全体の生産性向上に貢献します。

離職率の低下:

従業員が「この人の下で働きたい」「このチームに貢献したい」と思えるような関係性を築くことは、エンゲージメントを高め、優秀な人材の定着にもつながります。

信頼関係を築くことで、表面的なコミュニケーションのみならず、仕事を進める上で大切な報告・連絡・相談の質も徐々に上がっていきます。

また、チーム感が強くなるよ同じチームメンバーのためにも頑張ろうという、成果以外のモチベーションが生まれることもあります。

人間関係の悪化がもたらすネガティブな影響

一方で、上司と部下の関係が悪化すると、以下のようなネガティブな影響が生じ、パフォーマンスの低下を招きます。

パフォーマンスの低下:

相互不信やコミュニケーション不全は、心理的なストレスを増大させます。

部下は萎縮してしまい、本来持っている能力を発揮できなくなります。指示待ちになったり、報告・連絡・相談が滞ったりすることで、業務の遅延やミスの増加につながる可能性があります。

モチベーションの低下:

上司からの否定的な言動や不公平な評価は、部下のモチベーションを著しく低下させます。

仕事への意欲を失い、最低限の業務しかこなさなくなるかもしれません。

ストレスの増加と離職:

職場の人間関係によるストレスは、心身の健康に悪影響を及ぼすだけでなく、最終的に離職を選択させる大きな要因となります。

もし今の職場で、全体的にコミュニケーションが足りていない、離職率が高いなどの問題を抱えているのであれば、相互の信頼関係が不足しているのかもしれません。

上記のようなことを踏まえても、良好な人間関係と信頼関係を築くことは絶対に必要になります。

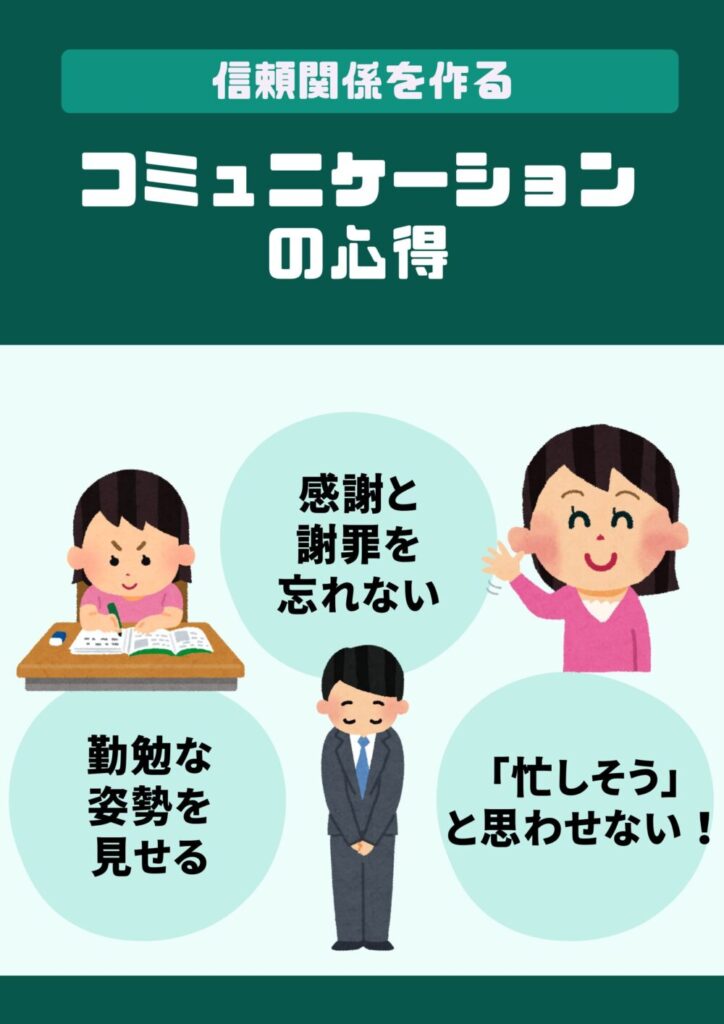

信頼関係を築くコミュニケーションの心得

信頼関係を築くコミュニケーションの基本は、上司や部下なんて立場に関係ありません。

一方で、上司・部下という関係性だからこそ蔑ろにしてしまう部分もあります。ここでは忘れてはいけないコミュニケーションの心得3つを紹介します。

感謝と謝罪を素直に伝える

上司という立場になると、「部下に軽く見られたくない」「威厳を保たなければ」といった思いから、部下に対して素直な感謝や謝罪の言葉を伝えにくくなってしまう人がいます。

ここで忘れてはならないのは、上司と部下という役割以前に、私たちは「人と人」であるということです。

相手が誰であれ、何かをしてもらったら「ありがとう」と感謝を伝え、自分に非があれば「ごめんなさい」と謝罪するのは、社会人として、また人としての基本的なマナーではないでしょうか。

一方的な指示ではなく、部下の自発的な協力や納得感を引き出すためには、互いを尊重し合える信頼関係が不可欠です。

そして、部下が「この人の言うことなら聞こう」「この人のために頑張ろう」と思えるような関係性は、日々の誠実なコミュニケーションによって築かれます。

- 部下が何かをしてくれた時には、些細なことでも「⚪︎⚪︎してくれてありがとう」「△△のおかげで助かった!」と具体的に感謝を伝える。

- 自分の指示が不明確だったり、間違いがあったりした場合には、立場にこだわらず「ごめん、説明が悪かったね」「こちらのミスだ申し訳ない!」と素直に謝罪する。

このシンプルな姿勢を上司が示すことで、部下として「ちゃんと見てくれている」「誠実な人だ」と感じ、信頼を寄せるようになります。

感謝と謝罪を大切にすることが、尊敬される上司への第一歩であり、円滑なチーム運営の鍵となるのです。

自分が勉強している姿を見せる

部下は、上司の言動、特にその仕事への取り組み方をよく見ています。

現状に満足し、全く新しいことを学ぼうとしない姿を見せてしまうことは、尊敬の念を抱くのは難しいかもしれません。

どれだけ経験を積んでいても、常に何かを吸収しようと努める勤勉さや、新しいことを素直に受け入れる謙虚な姿勢は、部下の心を打ち、「この人についていきたい」と思わせる力があります。

私がそれを実感した体験を以下に書いておきます。

素晴らしい指導者との出会い

私自身、教員として働き始めた頃に出会った指導教員の先生から、そのことを強く学びました。

その先生は30代前半で、新人の私よりもはるかに経験豊富で指導力も高い方でしたが、驚くほど勤勉で、学ぶことに貪欲な方でした。

例えば、私の授業を参観された際には、

「大学で今実践されている最新の教育方法や工夫をたくさん見られて嬉しい」

「こういう問いの立て方もあるんですね!勉強になります使わせてもらうね!」

と、経験の浅い私からでも何かを学ぼうという姿勢を隠しませんでした。

その謙虚な言葉に、私は非常に感銘を受けました。

また、指導の方法も一方的ではありませんでした。

「あれが悪い」「こうしなさい」と決めつけるのではなく、

「もし私なら、△△の理由でここはこうするかも!」

「こういう〇〇を試したら上手くいったことがあるし、よかったら参考にしてみて!」

というように、常に選択肢を示し、私自身が考え、選ぶことを促してくれたのです。

全く経験がなく、社会人になりたてで右も左も分からない私からも良いところを見つけて吸収しようとしてくださる姿は本当にかっこよかったです。

このように、経験豊富な上司が自ら学び続ける姿、そして若手からも謙虚に学ぼうとする姿勢は、「自分ももっと努力しなければ」という強い動機付けになりました。

共に成長しようという態度は、部下との心理的な距離を縮め、深い信頼関係を築かせてくれました。

上司自らが率先して学び、成長し続ける姿を見せること。それこそが、言葉以上に部下の心を動かし、自発的な成長を促し、チーム全体の力を底上げする最も有効なアプローチと言えるでしょう。

「忙しそう」と思わせず真摯に向き合う

自身の業務で忙しいと、部下への対応が後回しになったり、少し「適当」になってしまったりすることがあるかもしれません。

しかし、部下を持つ立場としては、この「忙しいから仕方ない」という考え方は、チーム運営において大きな落とし穴となり得ます。

「忙しそう」が生む悪循環

上司が常に忙しそうにしていたり、話を聞く際に片手間のような態度を取ったりしていると、部下は「今は話しかけない方がいいかな」「後で聞こう」と、質問や相談をためらってしまいます。

この遠慮が、実は深刻な悪循環の始まりです。

部下が疑問を解消できない

→ 業務が思うように進まない

→ 結果的に上司がフォローに時間を取られる

→ 上司はさらに忙しくなる

→ 部下は萎縮し、成長の機会を失う

このような負の無限ループに陥ってしまうのです。

部下をこのループから救うには上司の態度を改めるほかありません!

「忙しいから仕方ない」という上司の態度は、言葉にしなくても部下に伝わってしまいます。

だからこそ、どれだけ自分の業務が立て込んでいても、意識して部下と向き合う時間を確保することが重要です。

そのような部下に対してこそ、以下の3つを示してあげましょう!

- 集中したい時間や忙しい時間を共有する

…質問する側はそれ以外の時間をねらって質問することができる! - 声をかけられた時に忙しければ後でフォローの時間をもつ

…後で聞こうと思っても同じことを二度聞くのは申し訳ないと思ってしまう。その罪悪感を持たせないようにする! - 柔らかい表情を意識する

…忙しいとついつい表情が固く怖くなってしまい。そんな上司は声をかけづらい!

いざ勇気を出して声をかけても、「今忙しいから」と一蹴されては次に声をかけるのが怖くなります。

自分も相手も余裕のあるコミュニケーションができるようになります。

安心して相談できる、頼れる存在であると部下が感じられることが、彼らの成長を促し、チーム全体の成果へと繋がっていくのです。

部下をストレスから守り信頼関係を築く指示の出し方

上司から指示を出す。というのは仕事でのコミュニケーションの重要な部分となります。

そしてこの指示出しがうまくいかないことで、部下に大きなストレスがかかることがあります。

ストレスを生じさせない指示の工夫をここでは紹介します。

テキストで残すことを意識する

皆さんは人とのコミュニケーションで「言った言わない」問題でストレスを感じたことはありますか?

「この前言った!」

「言われていない!」

というこの不毛なやり取り。ビジネスにおいては特に大きなストレスになりますよね。

指示やフィードバックを行う際は、後で確認できるようテキストで記録に残すことを習慣づけましょう。

テキストで記録するメリット

- 指示内容やフィードバックが明確に残るため、認識のずれを防げる。

- 後からいつでも内容を確認できる。

- 不要なトラブルを回避できる。

「これくらい口頭で十分だろう」と考えず、一手間かけて記録に残すことが大切です。

簡単なメモや付箋を活用するだけでも効果があります!

テキストでの記録を習慣化し、スムーズかつ明確な指示を心がけましょう。

こうした丁寧な一つ一つの積み重ねで、コミュニケーションと円滑な業務遂行を目指しましょう。

簡潔なテキストを作成するためには日頃からメモを取ることも大切です!メモの取り方についてはこちらの記事もご確認ください!

テンプレートを活用し、丁寧に説明する

資料作成などを依頼する際、特にチームに新しく加わったメンバーや経験の浅い部下に対しては、その部署で標準的に使われているテンプレートがあれば、きちんと渡すことが大切です。

人はそれぞれ異なる経験や背景を持っています。共通言語のすり合わせを最初に能動的に行うべきであることを意識しましょう。

単にテンプレートを渡すだけでなく、なぜそのテンプレートを使うのか、どのような点に注意して作成してほしいのかも丁寧に説明しましょう。

これにより、相手は期待されているアウトプットのイメージを具体的に掴むことができ、結果的に手戻りを減らすことにも繋がります。

テンプレート共有の重要性を痛感した体験

私自身、過去にテンプレートが共有されなかったことで、非常にストレスを感じた経験があります。

以前、教員として働いていた頃、採用初年度の研修で指導案を作成する課題がありました。

「形式の指定は特にない」とのことだったので、私はそれまで自分が使い慣れていた標準的な書式で作成し、指導教員のチェックも受けた上で提出しました。

ところが研修当日、担当者から「こんな形式を見たことがない。ちゃんと勉強した?指導教員に見せたとは思えない」と、厳しい叱責を受けました。

(*その地域で標準とされる形式で作成した他の参加者は、特に何も言われていませんでした。)

形式の指定がなかったにも関わらず、一般的に使われている書式で作成したのに、なぜこれほど強く言われなければならないのか。

「そんなに強い口調と態度で叱責するのであれば、最初からテンプレートを指定してほしかった」と、理不尽さと強いストレスを感じた出来事でした。

この経験から、標準的なテンプレートが存在するのであれば、自分が誰かに資料作成を依頼する際には、必ずそれを共有するようにしています。

また、作成時の注意点なども合わせて伝えるように心がけています。

少しの手間をかけることで、無用な誤解や相手のストレスを防ぎ、スムーズな業務進行につながります。

指示系統の明確化と一貫性

部下が混乱する大きな原因の一つに、「上司や関係者によって言うことが違う」という指示系統の混乱があります。

「Aさんからは〇〇を急ぎで、B部長からは△△を今日中に」といった状況は、指示を受ける側にとっては大きなストレスです。

このような状況は、どちらの指示を優先すべきか迷う時間を生み、作業の手戻りや遅延といった業務上の非効率を招きます。さらに、部下のモチベーション低下や、上司・組織への不信感にも繋がりかねません。

関係性ができていない新人の場合は特に、誰のいうことを聞けば良いのかわからなくなり、質問や相談をためらい、問題を抱え込んでしまうこともあります。

この混乱を防ぐには、指示を出す側の意識的な行動が不可欠です。

- 関係者との情報共有を徹底する

- 上司との事前すり合わせを行う

- 指示系統を明確にする

- 支持者が防波堤になる

関係者との情報共有を徹底する

指示を出す前に、他の関係者と指示の内容、目的、優先順位などを共有しましょう。これにより、指示の重複や矛盾を未然に防ぎます。

また、納期が被ってしまいパンクする。という仕事の割り振りミスも減らすことができます。

上司との事前すり合わせを行う

重要な指示や部署間に関わる指示は、必ず自身の上司にも報告・相談し、組織として一貫したメッセージとなるよう認識を合わせましょう。

「今現段階では〇〇に注力してもらっています」という情報共有をしておくことで、それ以外の部分の細かい指摘を減らし、混乱やキャパオーバーを防ぐことができます。

指示系統を明確にする

部下に対して、「誰の指示を優先すべきか」「困ったときは誰に相談すればよいか」を明確に伝えておくことも有効です。

特に上司への質問については注意が必要です。学生のうちは階層的な上下関係が少なく、直接関係者に質問をすることが大半です。しかし会社ではしっかりと役職などを意識したコミュニケーションが必要になります。

自分が指導係なのであれば質問したい時は自分を通すように指示しておきましょう!

指示者が「防波堤」となる

あなたが関係者間の調整役となり、情報共有を徹底することで、部下に届く指示の一貫性を保つ「防波堤」の役割を果たせます。

これにより、部下は「どちらに従えばいいのか」という不要な悩みから解放され、安心して業務に集中できる環境が生まれます。

このように指示系統に一貫性を持たせる取り組みは、個々の生産性向上はもちろん、チーム全体のパフォーマンス向上につながります。

また、組織全体の信頼関係強化にも繋がる重要なステップとなるため意識して確実に実行していきましょう!

より良い人間関係を作るために言語化能力や良い議論ができることは重要なスキルとなります。こちらの記事もご確認ください!

人間関係構築のためのおすすめ書籍3選

初めて上司になった時にたくさん本を読んだ中で特におすすめだったものを3つ挙げます!

興味があるものは購入リンクもつけますのでぜひご一読ください!

- 子どもの聞く力、行動する力を育てる! 指示の技術

- 結局、どうしたら伝わるのか? 脳科学が導き出した本当に伝わるコツ

- 人を動かす 改訂文庫版 単行本

子どもの聞く力、行動する力を育てる! 指示の技術

土居 正博 (著)

教員をしていたこともあり、子どもたちへの指示の技術本も読んでいましたが、この本がとてもわかりやすかったです!

子ども向けの指示ですが、

・集中するのが苦手な人

・コミュニケーションが苦手な人

へ指示を出す人には特にこの本がおすすめです!

子ども向けだからこそ、丁寧に何を伝えれば良いのか、対大人でも十分活用できるテクニックを学ぶことができます!

結局、どうしたら伝わるのか? 脳科学が導き出した本当に伝わるコツ

西 剛志 (著)

この本は、根拠が欲しい!という方におすすめです!

私自身、人の気持ちなんてわからない!という思考を持っています。

それ科学的根拠あるの?!気持ちって何よ!わからんそんなん!と考えてしまうタイプです。

だからこそ、根拠を知りたいと思っていた時に知ったのがこの本です。

脳科学による根拠ベースで書かれているので、ロジカルに物事を考えたい方はご一読ください!

人を動かす 改訂文庫版 単行本

D・カーネギー (著), 山口 博 (翻訳)

名著ですよね!

テクニック的な部分に加えて、根本的な考え方を自分に吸収したい人におすすめです

まとめ:少しの手間と工夫で素敵な信頼関係を築きましょう!

上司と部下の人間関係は、単なる「仲良し」を目指すものではありません。

互いを尊重し、円滑なコミュニケーションを通じて信頼関係を築くことが目的です!

信頼関係を築くことができれば個々の成長を促し、チーム全体のパフォーマンスを向上させることができるのです。

今回ご紹介した「テキストでの記録」「テンプレートの活用と丁寧な説明」「指示の一貫性を保つ」などの具体的な方法を実践し、部下が安心して能力を発揮できる環境を整えることが、上司としての大切な役割と言えるでしょう!

部下へのフィードバックについての記事もありますので気になる方はご一読ください!

良好な関係性を築き、共に成果を出せるチームを目指しましょう!

コメント