「なぜうちの子は成績が伸びないのかな?」

「うちの子、学校の授業についていけているのかしら…?」

こんな不安を感じたことはありませんか?

お子さんの成績が伸び悩んでいると、心配になりますよね。もしかするとそこには「実際の年齢と習熟度のズレ」という原因が潜んでいるかもしれません。

そこで本記事では私が教員生活をしていた経験から得た以下の点についてまとめます。

- 実際の年齢・学年と習熟度のズレについて知った経験

- なぜそのズレが生じるのか、そのズレがもたらす子どもへの悪影響

- 年齢と習熟度のズレを解消するための無学年方式家庭学習「すらら」の紹介

- ズレが解消されることで子ども達が得られるもの

この記事が、お子さんの学習について悩まれている保護者の方の参考になれば幸いです。

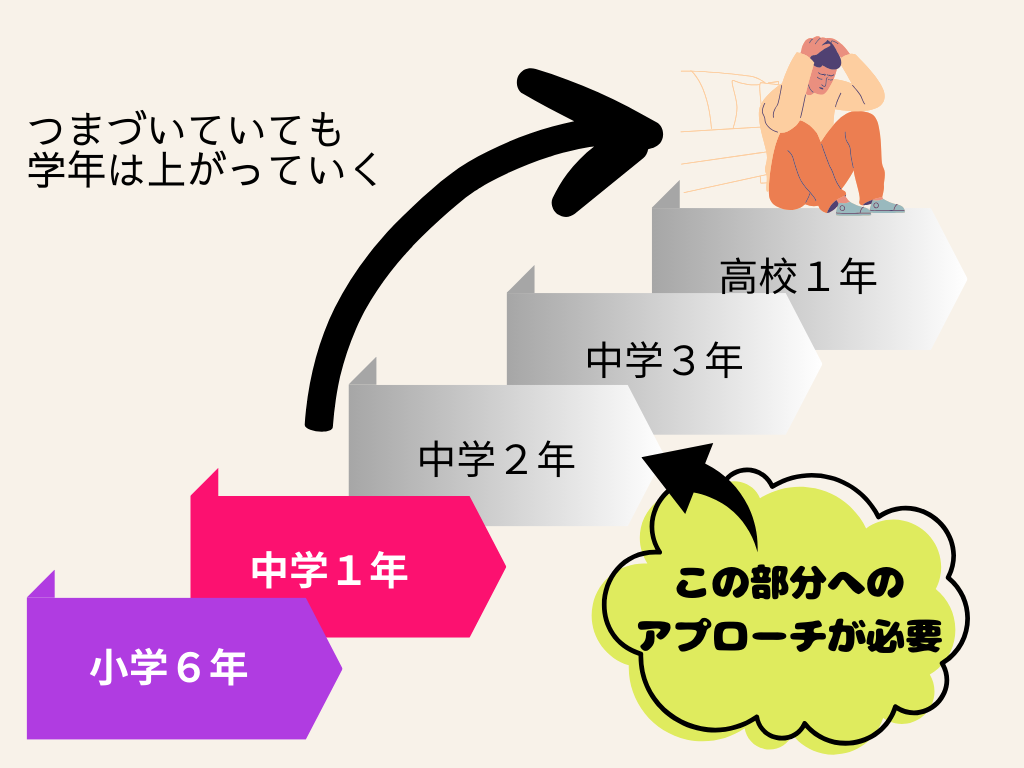

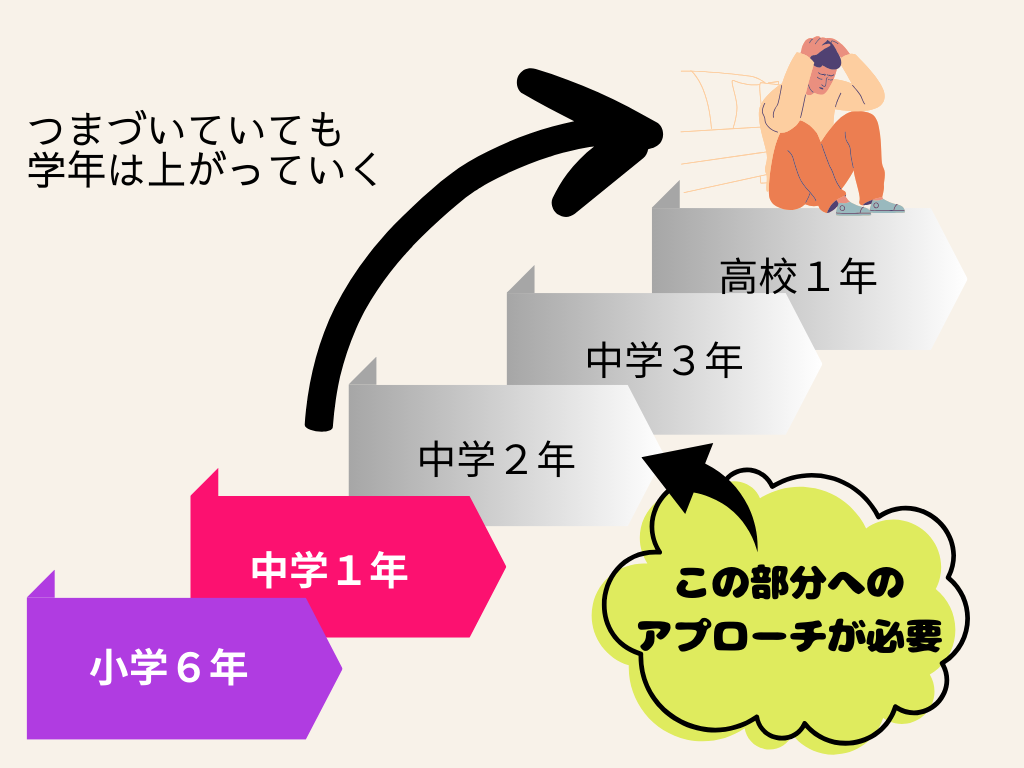

進級により生じる実際の年齢と習熟度のズレ

学校の授業は、どうしても実際の年齢で区切られたカリキュラムで進んでいきます。また、制度としては学年が上がるごとにテストや習熟度が判定され十分と判断された場合に進級できるという制度になっています。

私がなぜここに問題点をもったかというと実際に教員をしていた時の公開授業での体験があったからです。

私は高校理科を担当していて、高校1年生の化学基礎の公開授業を実施する機会がありました。授業は、「原子と分子」の単元で実施しました。その後の討論会で講師を務めていた授業研究専門の方からこういった声をいただきました。

〇〇さん、△△さんにとっては特にいい時間でしたね。中学校で習う「粒子の概念」を今回の授業で理解できていました

言われた直後はかなりショックでした。高校レベルの内容を教えなければいけないのに、その場で中学レベルのことしか理解させてあげられなかったと感じたからです。

しかし、続けてこう言われました

いろんな環境が重なり勉強できないタイミングがあるとそこを復習できずに進級してしまう子がいます。そうすると習熟の空白期間ができてずっとつまづき続ける。

でも高校の単元をしながら空白期間を埋めることができれば一気に習熟度が上がります

確かに、その時名前が上がった生徒は化学基礎の内容を理解するのに苦労している様子でした。そしてそれ以外にも苦手意識を持っている子は把握できていたためアプローチとして、中学校の復習の観点を取り入れながら丁寧に解説をするよう心がけました。

復習の観点を取り入れると、徐々に理解が進んだのか2学期あたりから成績が伸びていく生徒がたくさんいました。実際にその子たちに話を聞くと

「一気にわかるようになった!」

「ついていけるようになった」

という成長の実感が伴う言葉が返ってきました。

では、なぜこのようなズレが生じてしまうのでしょうか?

学習遅れが生じる要因と子どもへの悪影響

まず1つ大きなポイントを述べておきます。

この学習遅れという状態になってしまうのは、決して子どもたちが悪いというものではありません。

もちろん一人一人の個性・特性・環境により異なりますが、今回は実際に年齢と習熟度のズレができてしまう代表的な3つの要因をご紹介します。

- 子どもたちのもっている能力・得意不得意

- 学習時の環境的ストレス

- ドーパミン中毒による好奇心・集中力の欠如

子供達の持っている能力・得意不得意

そもそも子どもたちは頑張ろうとしているのに、得意不得意や能力的な関係で、習熟が追いついていない可能性があります。子どもたちが自覚なく苦しんでいる例としてADHD・学習障害という言葉をご存知でしょうか?

ADHDとは

ADHDは、注意欠如多動症とも呼ばれ、話を集中して聞けない、作業が不正確、なくしものが多いなどの「不注意」、体を絶えず動かしたり離席する、おしゃべり、順番を待てないなどの「多動性」「衝動性」の特性がみられる発達障害の一つです。

ADHD(注意欠如・多動性障害)とは?特徴やよくある困りごと、接し方など|LITALICOジュニア|発達障害・学習障害の子供向け発達支援・幼児教室|療育ご検討の方にも

https://junior.litalico.jp/about/hattatsu/adhd

学習障害とは

学習障害とは、全般的に知的発達に遅れはないが、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」といった学習に必要な基礎的な能力のうち、一つないし複数の特定の能力についてなかなか習得できなかったり、うまく発揮することができなかったりすることによって、学習上、様々な困難に直面している状態をいいます。

(8)学習障害:文部科学省

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/mext_00808.html

このようにうまれ持った特性として、特定の分野に苦手意識を持つお子さんや、特別な配慮が必要なお子さんはたくさんいます。

特定の分野にのみ苦手意識を持っている場合、お子さんが抱えている困難に大人が気付いてあげられないことも少なくありません。

また、実際に子どもたちが困り感を持っていても、学校で形成されるクラス単位では人数がかなり多いのが日本教育です。先生がどれほど工夫を凝らしても、授業中にすべての生徒に個々の特性に合わせたきめ細かい指導を行うことは、現実的にほぼ不可能です。(※先生の能力不足と言いたいのではなく、現実問題として難しいということです。)

人はそれぞれ違う遺伝子と脳を持っているため、得意不得意は必ずあります。

しかし、上記のような現実も踏まえると、家庭での学習や保護者の方の理解とサポートが、お子さんにとって不可欠となるのです。

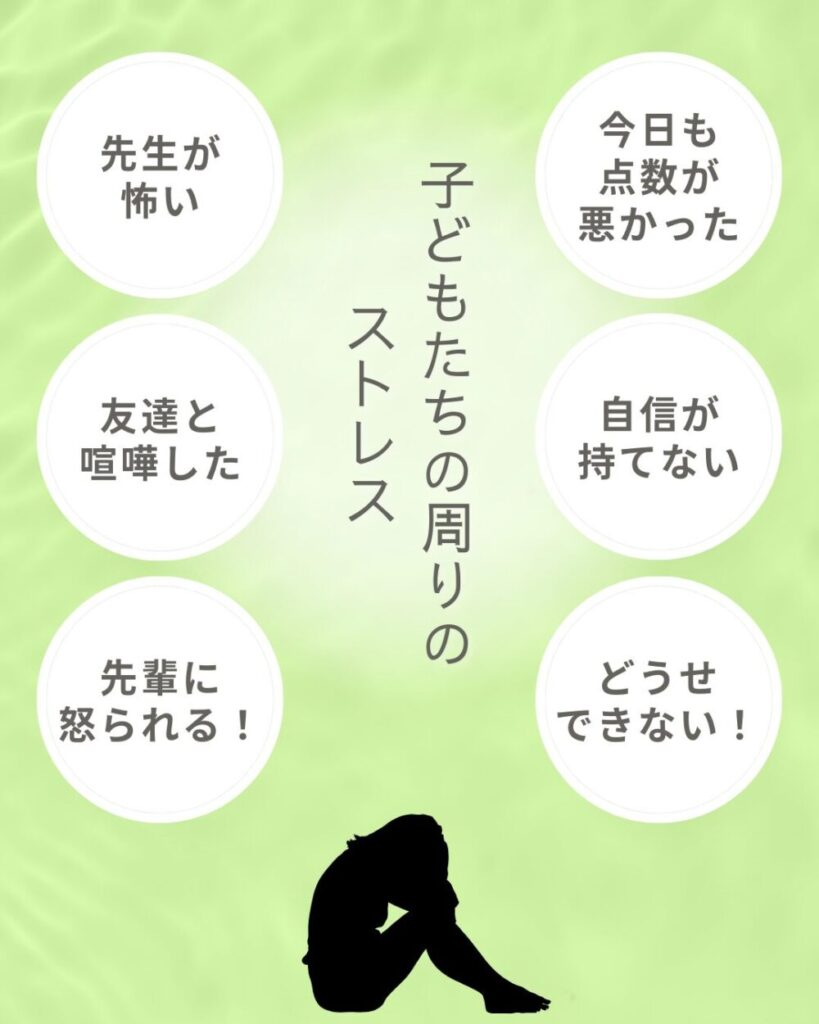

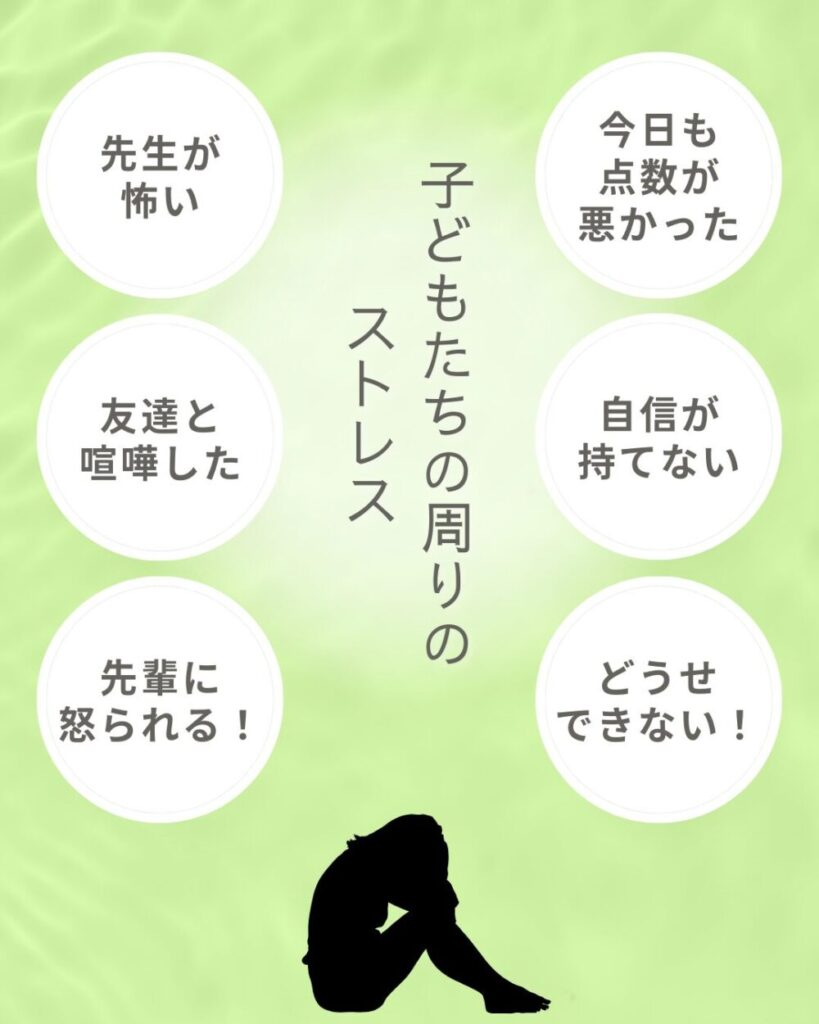

学習時の環境的ストレス

大人からすれば学校なんて狭い世界で社会に出るよりも楽な世界だ!と考える人も多いです。

しかし子供達にとっては学校生活は自分の生活の大半を占める時間でとても大切な時間です。だからこそ、目の前の一つ一つの問題が大きく感じてさまざまなストレスを感じていることが多いです。

例えば以下のような状況です。

- 教師との関係:

あの先生とは合わない!怒られる理由がわからない!と心を閉ざしてしまう - 子供同士の人間関係:

大切な友人と喧嘩してしまった。仲直りできるか不安で勉強が手につかない・・ - 部活動での不安:

大会で結果が出せるだろうか。練習をしないといけない。勉強どころではない!

成長途中の子どもたちにとっては一つ一つが大きな問題です。

そして、この要因に自分自身の力で向き合い、その状態で頭を切り替えて正しく健康な状態で学習と向き合うことはすごく難しいです。つまりストレスにさらされている期間は勉強のことなど考えられない状態になっている可能性があるのです。

しかし毎日授業は進んでいく状況もまた変えられない事実です。

本来はじゅうぶん能力のある子どもでも生活の中のストレスがかかっているタイミングでは、学習した内容が頭に入らず空白期間ができるという事象が起こってしまいます。

好奇心の欠如

スマホの使用による情報過多やドーパミン依存も、集中力や学習意欲の低下につながります。

スマホが普及している現代において子どもたちとスマホは切り離すことが難しい存在になっています。

ドーパミンは、快楽を得ようとする動機を引き起こすとされる。脳内にドーパミンが放出されるほど、私たちはその行動をもっと求めるようになる。

SNS、ゲーム、ギャンブル 「依存」から抜け出す方法|日経BizGate

ポイントは、脳が快楽と苦痛を同じ場所で処理していることだ。例えば、ゲームを楽しんでいる間は「快楽」だが、止めると「もっとやりたい」という渇望、つまり「苦痛」に変わる。快楽を与える刺激に長時間、繰り返しさらされると、苦痛に耐える能力が下がり、快楽を感じる閾値(いきち)があがる。そして、より強い刺激を求めるようになり、過剰摂取につながっていく。

https://bizgate.nikkei.com/article/DGXZQOKC2612W026122022000000

上記引用のようにSNSやスマホゲームは開発者が脳の作りを理解し途中で止められないように、より依存的に利用してもらえるような工夫が詰まったサービスになっています。

スマホやSNSで私たちの脳はドーパミンを放出し快楽を感じる仕組みとなっています。

・たった一度のスワイプ

・簡単な投稿にもらえる”いいね“

この様に大きな努力をせず、短期的な快楽を感じたあと待っているのは急激なドーパミンの低下による「苦痛」です。苦痛を感じれば、また我慢ができなくなり、スマホに逃げてしまうのです。

このようなサイクルを続けていると、努力の先に生じる長期的な快楽を待つことができません。我慢ができず、さらに短期的な快楽を求めてしまう。そして目の前の物事に集中できない脳みそになっていきます。

常に刺激的な情報に触れていると、じっくり考えることや、地道に学習することが難しくなってしまうのです。

最近の若者は長時間に耐えられず映画が見れないと言われているのもこのせいだと言われています。恐ろしや・・・

習熟度のズレで起こる子どもたちの自己肯定感の低下

上記のような原因でズレが生じたままそのズレが解消できないとどうなるのか。最も大きく、そして子どもたちにとって辛い悪影響がこちらです。

できない経験が積もり積もって自己肯定感が低くなる

わからない、ズレが生じた状態のまま学校の授業が進んでいくという事実が子ども他たちに与える不安感はとてつもなく大きいです。

「このままずっとできないのかな・・」

「また今日も何にもわからなかった」

そうしてできない経験が子どもたちに積もり積もっていくのです。

最初は勉強しないと!と思うことができます。しかしその時子どもたちの目の前にある課題は今学んでいる課題です。つまり、何らかの理由で習熟できなかった空白の部分をスキップしたまま進んでしまう状況が作られます。

その結果頑張ってもできない。という結果がどんどん子どもたちの中に積みあがります。

そして以下のような状況に陥ってしまいます。

- どうせ自分はできないと最初から諦めるようになる

- 頑張っても結果が得られない

- 勉強なんてできなくてもいい!と回避するようになる

空白期間さえ埋めることができれば大きく成長できるかもしれないのに、その機会が与えられずずっと苦しい思いをしてしまうのです。

子ども達の自己肯定感を高める学級経営や子ども達への関わり方をこちらの記事では紹介しています。

”無学年式”自宅学習教材「すらら」

今回紹介するのが、無学年式学習を取り入れた家庭用学習教材「すらら」です。

すららの大きな特徴は以下の4つです

- 無学年式で子どもの習熟度に合わせた学習ができる

- すららコーチによる学習範囲のコントロール

- 人間が登場しないことによりストレスがかかりづらい

- ゲーム感覚で達成感を感じられる仕組みになっている

無学年式で子どもの習熟度に合わせた学習ができる

「すらら」は、お子さんの学年に関係のない「無学年式」が大きな特徴となっています。そのため、学校では復習しづらい過去の内容をしっかりと復習することができます。

それなら別にその子に合わせた教材を用意すれば良いのでは?と思いますがそんなに簡単なものではありません。自信を失っている子どもたちにとって実際の学年よりも前の学年の内容が理解できていないという事実は自尊心を大きく傷つける可能性があります。

何も考えずに習熟度に合わせた教材を選ぶと

「もう中学生なのに・・自分は遅れているんだ」

「高校生になるから、早く理解しないと」

「3年生の内容も理解できていないのか・・」

と学年という数字が子どもたちを傷つけてしまう可能性があります。

そんな学年という数字のプレッシャーと少し離れたところで子どもの習熟度に合わせて学習を進めることができるのが無学年式のメリットです。

学年という括りがないからこそ子どもたちが「自分が遅れているんだ」という劣等感を感じにくい仕組みとなっています。

また、無学年式のメリットは復習の視点だけではありません。過去の内容を学習することにより「これならできる!」と感じることができる可能性も高いです。これまで苦労していた科目でもできたことを積み重ねる経験を作りやすいのが大きなメリットとなっています!

無学年式だからこそ、普通の教材よりも効率的に容易に成功体験を積み重ねることができます。

すららコーチによるコントロール

「すらら」では、一人ひとりに合わせた学習計画を立て、学習の進捗状況を細かく管理します。

特に中学生や高校生にもなるとそれまでの学習範囲が広く原因を突き止めることは容易ではありません。そこを的確に突き止めることができない限り、いくら自宅学習をしてもなかなか効果が出ず逆効果になってしまいます。

しかしすららコーチでは無学年方式を取り入れているからこそ、習熟度に関するデータも豊富です。この豊富なデータから、子どもたち一人一人に合わせて必要な復習ポイントの把握と、それに合わせた学習計画をたててもらうことができます。

今何に課題があるのか、周りの大人も、子どもたち自身でもなかなか気付くことが難しいからこそ専門のコーチによる計画の立案は必須となります。

人間が登場しないことによる不安払拭

元教員である私の一押しポイントはこちらです!

「すらら」ではリアルな人間の登場がありません。

家庭学習教材では実際の講師の方が説明する動画を使用されていたり、アドバイザーやチューターが関わっていたり、リアルな人間との関わりを持たざるを得ないことも多いです。

先生や友達との人間関係のストレスに子どもたちが晒されている場合、どうなるでしょうか。

学校で人間関係に不安やストレスを感じている状態では、この動画の中の講師の説明でも威圧感を感じてしまったりストレスがかかってしまうことがあります。

こうした工夫により子どもたちはそういった人間関係のストレスを思い出すことなく、自分のペースで学習を進めることができます。

人間関係にストレスを感じた状態で頑張ろうとしている子どもたちにとっては、この工夫がもたらす効果は絶大です

ただでさえ苦手な勉強と向き合おうとしている子どもたちに、さらに人間との関わりでストレスがかかる状態は避けたほうが望ましいです。学習習慣を確立するためにも、余計なストレスをかけないためにもこの工夫はとても重要です。

ゲーム感覚で取り組めるデジタル教材

スマホやブレット依存になってしまっている子どもたちにとって”デジタル教材”というだけでも、書籍よりとても魅力的な教材に感じられます。

タブレットで学習することでゲーム感覚で学習に向き合うことできる可能性もあります。また、デジタル教材ならではの結果を振り返りやすいという特徴は「すらら」でもしっかりと実現されています。 画面の印象が全体的にポップで教科書や堅苦しい問題集とは違う点も勉強へのきっかけとしては嬉しい要素です。

実際にわたしも画面を触らせてもらう機会がありましたが、操作性もよくカラフルな印象の画面で触っていて楽しかったです。

「すらら」なら、子どもたちを「できない」というストレスを解放し、「できる」喜びをたくさん体験することができます。

ぜひ一度、「すらら」の無学年式学習を試してみてはいかがでしょうか。

\まずは資料請求から/

デジタル教材に関係してプログラミング教育なども重要な教育となります!ぜひこちらもご一読ください

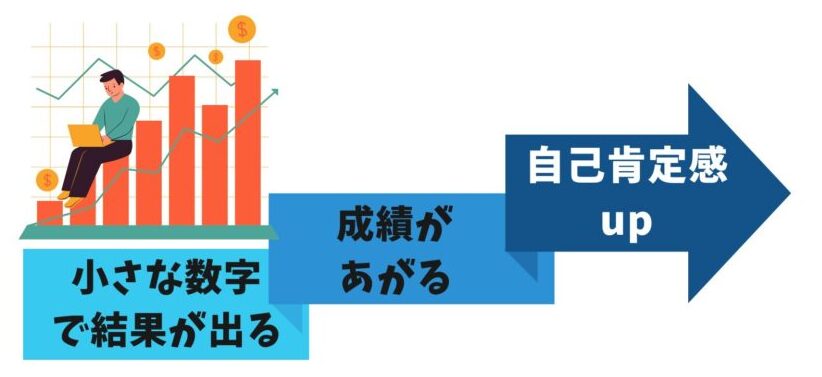

ズレをなくし「できる」を増やすことがもたらす良い循環

最後にズレが解消されることで子どもたちにどんな良い影響があるか順を追って書いていきます。

- 小テストや数字としての結果

- 成績の上昇

- 成功体験の積み重ねから、「挑戦」を選択できるようになる

※こちらはすららを利用したときにより感じやすいになります。

まず第一段階として小テストや小さなところで数字の結果を出すという体験ができます。

定期テストで結果を出すのは難しいですが、小テストなど短期記憶を使用するものは比較的結果がすぐに出やすいものになります。

結果が出ると子どもたちは成功体験を積むことができます。

さらにこの小テストでの成功体験は小テストまでの勉強時間や結果が出るまでの待ち時間がかかるため、スマホやSNSよりもよっぽど質の高いドーパミン分泌を促し達成感をことができます。

努力すれば結果が出るという体験は子どもたちの大きなモチベーションとなります。

これまでできないと思っていたことができるようになる。

この経験は子どもたちにとってとても大きいです。

そして定期テストや成績で突然大きな成果を上げることは難しいかもしれませんが、STEP1で感じた小さな積み重ねができるため、モチベーションも保つことできます。

そうすれば必ず少しずつ変化が起こり最終的に気づけば成績が上がっているという状態を作り出すことができます。

ただ、成績は数字としてはあまり大きい成果に見えないです。

子どもたちの喜びをより大きなものにするためにも、成績が上がった時は保護者の方もたくさん認めて褒めて子どもたちと一緒に喜んであげてください!

子どもたちはこのサイクルによって「できないことを努力でできるようにする」という体験ができます

この結果何が起こるかというと勉強以外の他のことについてもできるかもしれない。頑張ろうという姿勢を持ちやすくなります。

「どうせ結果が出ないから・・・」という無気力な状態から脱出することができるのです。

そうなれば学習だけでなく生活や趣味など様々なことにおいてとても良い循環が生まれるようになります。

もちろん勉強が全てではないです。特に高校まで進学すればこんなの将来何の役に立つの?というお子さんも多いです。

こうした成功体験の積み重ねは学習内容関係なく確実に子どもたちに良い影響を与えてくれます。

子どもたちの学習遅れを取り戻すためには家庭の協力が必要不可欠

子どもたちを取り巻く環境は、私たちが想像する以上に厳しいものです。

特に学習面においては、努力の有無に比例しない結果が数字として明確に出てしまう可能性がある、ある意味で残酷な現実となっています。

もちろん、学校の先生方も日々研鑽を重ね、教育のプロとして全力でお子様たちをサポートしています。しかし、限られた時間の中で、すべてのお子様に十分なサポートを行うことは容易ではありません。

こどもたちの未来を切り拓くために、ぜひご家庭での学習、いわゆる「自宅学習」について、理解を深めていただければと思います。

\まずは資料請求から/

参考サイト(2025-3-18現在):

ADHD(注意欠如・多動性障害)とは?特徴やよくある困りごと、接し方など|LITALICOジュニア|発達障害・学習障害の子供向け発達支援・幼児教室|療育ご検討の方にも

https://junior.litalico.jp/about/hattatsu/adhd

(8)学習障害:文部科学省

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/mext_00808.html

SNS、ゲーム、ギャンブル 「依存」から抜け出す方法|日経BizGate

https://bizgate.nikkei.com/article/DGXZQOKC2612W026122022000000

コメント