スマートフォンが普及し、多くの子どもたちが日常的にSNSに触れるようになりました。

SNSは子どもたちの世界を広げる一方、

「うちの子、スマホばかり見ていて心配」

「勉強に集中できていないのでは?」

といった保護者や先生方の声も多く聞かれます。

この記事では、SNSが子どもの脳の発達や学力にどのような影響を与える可能性があるのかを、分かりやすく解説します。そして、子どもたちがSNSに振り回されず、上手に付き合っていくために、ご家庭や学校でできる具体的な関わり方のヒントを一緒に考えていきましょう。

子どもたちにとってのSNSとは重要なコミュニケーションの一部

まず、「SNS」が何の略かご存知でしょうか?

子どもたちがよく使っているのは、

- LINE: 友達とのメッセージ交換が中心

- Instagram: 写真や短い動画(リール)で日常や趣味を発信する

- TikTok: 短い面白い動画を見て楽しむ、自分でも投稿する

- X (旧Twitter): 好きな有名人や趣味の情報を集める

- YouTube: 動画視聴がメインで、コメント機能などで交流も

他にも一時期流行ったものとしてBeRealやwhoo,Discordなどがあります。

基本的にはどれも、友達との会話の延長であったり、流行を知るためのツールですが、一部の子どもにとっては自分の好きな世界を広げるための大切な場所になっています。

主な機能としては、以下のようなものが挙げられます。

- 自分の紹介ページ(プロフィール)を作る

- 友達とつながる(フォロー、友達申請)

- 写真や文章、動画を投稿する

- メッセージやコメントでやり取りする

- 他の人の投稿を見る・共有する

大人にとっては単なる連絡ツールや情報収集の手段でも、子どもたちにとっては、友達との関係性を築き、自分の居場所を確認し、流行についていくための重要なコミュニケーション空間となっている場合があります。

なぜ夢中に? SNSによる悪影響が生じる原因とそれまでの過程

「どうしてうちの子は、あんなにスマホを手放さないんだろう?」そう思うことはありませんか? 実は、SNSには子どもたちの脳を強く惹きつける仕組みがあります。

キーワードは「ドーパミン」です。

「やった!」「嬉しい!」を生み出すドーパミン

ドーパミンは、脳の中で「嬉しい」「楽しい」「もっとやりたい!」という気持ちを生み出す物質です。

例えば、こんな時にドーパミンが放出されます。

- ゲームをクリアした時

- 褒められた時

- 美味しいものを食べた時に

- 体を動かした時

SNSは、このドーパミンが出やすいように作られています。

- 「いいね!」やコメント:

自分の投稿に友達から反応があると、認められたように感じて嬉しくなり、ドーパミンが出ます。「もっと『いいね!』が欲しい!」と感じるようになります。 - 通知:

ピコン!と通知が来ると、「誰かからメッセージかな?」「何か面白い情報かな?」とワクワクし、ドーパミンが出やすくなります。ついスマホを手に取ってしまいますよね。 - 次々出てくる新しい情報:

画面をスクロールするたびに新しい写真や動画が出てくるのも、脳にとっては新鮮な刺激となり、ドーパミンを出すきっかけになります。

特に、「いつ『いいね!』がつくか分からない」「どんな面白い動画が出てくるか分からない」という予測できない楽しさが、かえって脳を興奮させ、ギャンブルのように「もっと見たい」「もっと続けたい」と思わせるような作りとなっています。

このような脳の作りや詳細についてはぜひこちらの本を読んでみてください。

私自身、この本を読みスマホとの向き合い方を考えることで自分の時間を増やすことができました。

「スマホがないと不安…」依存へのステップ

このドーパミンによる「嬉しい!」体験が繰り返されると、脳はSNSの刺激に慣れてしまい、だんだん「もっともっと」と求めるようになります。これがSNSへの依存を引き起こしてしまいます。

近年外国では子どものSNS利用を制限する法律もできています。

インスタグラムでやりとりをしていた“18歳の女性”にみずからの裸の写真を送り自殺に追い込まれた高校生。

TikTokでダイエットに関する動画にのめり込み、摂食障害になった末命を絶った中学生。

SNSが原因で子どもが亡くなる事態が相次ぐオーストラリア。そのオーストラリアで2024年12月、16歳未満の子どものSNS利用を禁止する法律が成立しました。

インスタ TikTok スナップチャット X オーストラリアで16歳未満の子どもSNS利用禁止なぜ? | NHK | WEB特集 | オーストラリア

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250114/k10014692661000.html

SNSの使い方を誤ることにより重大な事態を招く危険性が徐々に謳われるようになってきているのです。

お子さんにこんな様子はありませんか?

- 暇さえあればスマホをいじっている。

- 食事中や勉強中もスマホが気になる。

- スマホを取り上げられたり、通信制限がかかったりすると、ひどく怒ったり、落ち込んだりする。

- SNSでの友達の反応や、自分がどう見られているかを過剰に気にする。

- 夜遅くまでSNSをしていて、朝起きられない。

- SNS以外のことに興味を示さなくなった。

これらは、依存のサインかもしれません。

常にSNSでの人間関係や情報を気にするあまり、現実の友達との関係がうまくいかなくなったり、不安やイライラを感じやすくなったりすることもあります。

「自己表現の場になる」などのメリットを挙げる一方で、10~19歳は脳が発達段階にあり、頻繁な利用は「感情や衝動をつかさどる部分の脳の発達に影響を及ぼしうる」と分析。社会的な評価などを過剰に気にするようになる可能性があるとした。「1日に3時間以上利用する子どもは、うつ病などの問題を抱えるリスクが倍増する」とも警告している。

SNSを1日に3時間超利用する子ども、心の病のリスク倍増…米報告書が警告 : 読売新聞

https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20230603-OYT1T50067/

「仲間はずれにされたくない」「情報に乗り遅れたくない」という気持ち(FOMO: Fear Of Missing Out)が、さらにSNS利用を加速させることもあります。

集中力が続かない? 勉強への影響も

SNSの頻繁な利用は、子どもの集中力にも影響を与える可能性があります。

- 注意散漫に:

勉強中に通知が来ると、そちらに気を取られて集中が途切れてしまいます。一度切れた集中力を元に戻すのは大変です。 - じっくり考えられない:

SNSの短い情報に慣れてしまうと、教科書を読んだり、長い文章題を解いたりといった、じっくり考える力や、一つのことに集中し続ける力が育ちにくくなるかもしれません。 - ながら作業の習慣化:

SNSを見ながら勉強するなど、「ながら作業」が当たり前になると、一つ一つの学習の質が落ちてしまう可能性があります。脳は一度にたくさんのことをするのが苦手なのです。

この記事では子どもたちに焦点を当てていますが、これは大人にも言えることです。

SNSの影響に関してもう少し深く知りたい方はこちらの記事もご一読ください

このように、SNSは子どもの脳に快感を与え、夢中にさせる一方で、依存のリスクや集中力の低下といった、見過ごせない影響を与える可能性があるのです。

子どもたちの集中力回復について具体的に何をすれば?!と思う方はこちらの記事もご一読ください!

SNSの使用時間と学力の気になる関係について

「SNSばかりしていると、成績が下がるのでは?」これは多くの保護者や先生方が心配されていることだと思います。

実際に、いくつかの調査では、SNSの利用時間が長い子どもほど、学力が低い傾向にあるという結果が報告されています。

スマホと脳の発達に関してはこちらの動画がすごくわかりやすいのでぜひご覧ください!

動画の内容も踏まえてもう少しまとめていきます。

なぜ? SNS利用が学力に影響するかもしれない理由

まず最初にこちらは頭に留めておいてください。

どちらかというと、勉強が苦手な子が、その時間から逃げるためにSNSに夢中になっている、という場合が多いです。

実際に10代女子のスマホ利用時間の例として以下のような調査結果も報告されています。

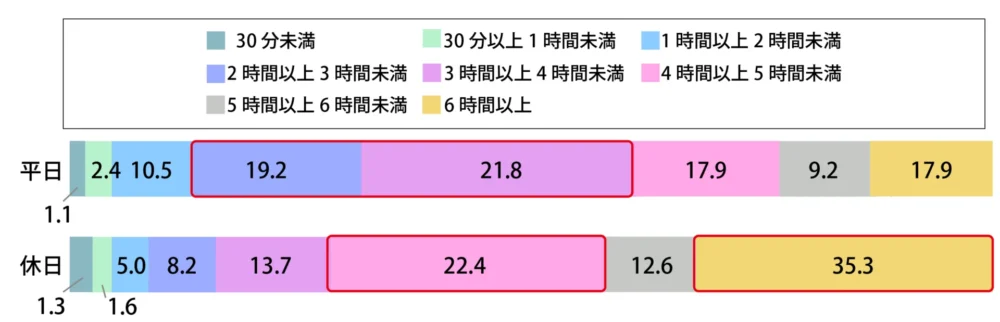

続いて1日の中でスマホを見ている時間について【平日】【休日】それぞれ調査しました。

【平日】のスマホ使用時間については「2時間以上3時間未満」「3時間以上4時間未満」がボリュームゾーンとなっています。一方【休日】の使用時間は「6時間以上」が35.3%で最多となりました

10代女子のスマホ利用実態を調査! 使用時間からSNSの利用方法まで徹底解説 – 株式会社マイナビ│マーケティング・広報ラボ

https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_sns2024/

こうして子どもたちがSNSの長時間利用をすることで、学力にどんなマイナス影響を与える可能性があるのか。次のようなことが考えられます。

- 勉強時間が減ってしまう:

これが一番分かりやすい理由となっています。SNSに1日何時間も使っていれば、当然、宿題や読書、復習などに使う時間はなくなってしまいます。 - 勉強に集中できなくなる:

前の章で書いたように、SNSは集中力を途切れさせやすいものです。勉強しようと思っても、ついスマホが気になったり、友達からのメッセージに返信したりしていては、学習内容が頭に入りにくくなります。 - 寝不足で授業に集中できない:

夜遅くまでSNSを見ていると、寝る時間が遅くなり、睡眠不足になります。睡眠不足は、日中の眠気やだるさを引き起こし、授業を聞いていても頭が働かず、学習効率が悪くなってしまいます。 - 脳が疲れてしまう:

SNSには楽しい情報だけでなく、膨大な量の情報が流れています。常に新しい情報に触れていると、脳が知らず知らずのうちに疲れてしまい、新しいことを学んだり、難しい問題を考えたりするエネルギーが残らなくなってしまうことがあります。 - 勉強へのやる気が下がる?:

SNSで友達が遊んでいる様子などを見ると、「自分も遊びたいな」「勉強なんてつまらないな」と感じてしまい、学習意欲が下がってしまう子もいるかもしれません。

SNSが学びのツールになることも

ただ、SNSが全て悪いわけではありません。

良い使い方の例として以下のようなものが挙げられます。

- 調べ物に使う:

分からない言葉や歴史上の出来事などを、SNSで検索して知る。 - 学習情報を得る:

勉強法を紹介しているアカウントや、教育系の情報チャンネルを参考にする。 - 同じ目標を持つ仲間と励まし合う:

勉強垢(アカウント)を作って、他の人と一緒に頑張る。 - 英語などの学習に:

外国語の投稿を見たり、海外の人と交流したりする。

私自身資格勉強をする時にはYouTubeの解説動画や聞き流し動画を利用してスキマ勉強のオトモにしています!

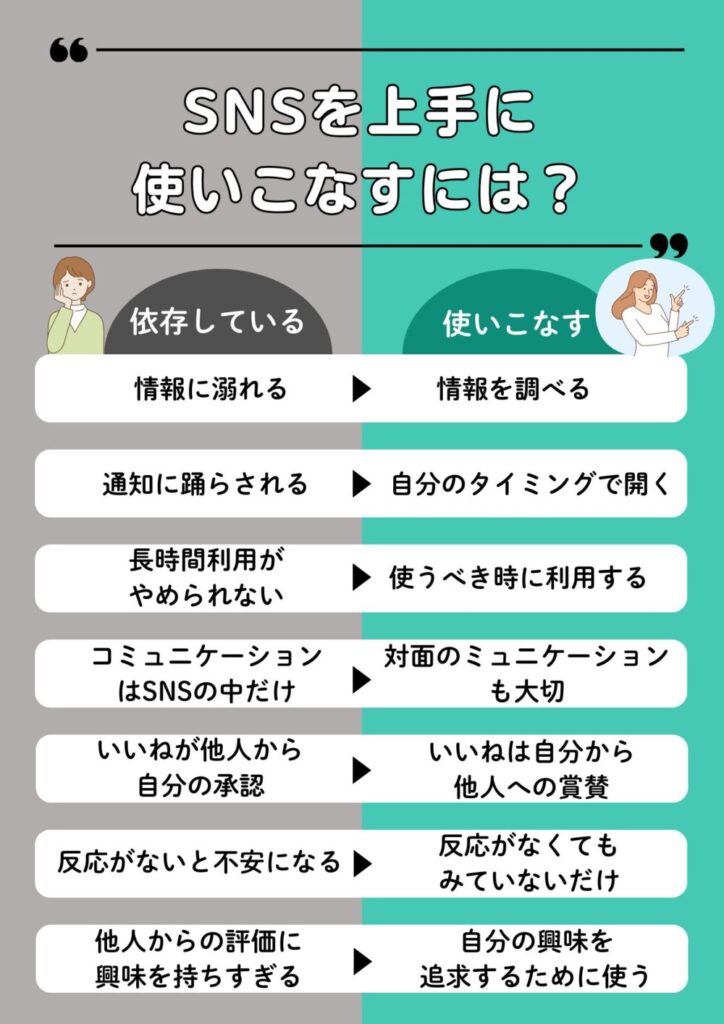

大切なのは、SNSに「使われる」のではなく、学びや自分の興味のために「使う」という意識を持つことです。

目的なくダラダラと時間を浪費してしまうような使い方が、学力への悪影響につながりやすいと言えます。

危険性がある一方で子どもたちがこれからの時代を生き抜くうえでデジタルデバイスの利用は多くの子どもたちにとって欠かせないものになっていいます。詳細はこちらの記事をご覧ください。

子どもを「使う側」に導くために:家庭と学校でできること

SNSの様々な影響を知った上で、私たち大人は子どもたちがSNSと上手に付き合えるように、どのようにサポートしていけば良いのでしょうか?

目指したいのは、子ども自身がSNSのリスクを理解し、自分で利用をコントロールできる「使う側」になることです。

そのために、ご家庭と学校ができる具体的な関わり方の例を下記にまとめます。

保護者として家庭でできること

まず最初に子どもたちがどんな利用方法をしているのか「知る」ことから始めましょう。

具体的な方法としてはお子さんがどんなSNSを、どのように使っているのか、一方的に詮索するのではなく、関心を持って聞いてみましょう。

「最近どんな動画が流行ってるの?」

「このアプリ、面白い?」

など、普段の会話の中で話題にしてみるのがおすすめです。お子さんのSNSの世界を理解しようとする姿勢が大切です。

その上で以下のような対策ができるかと思います。それぞれ気になるものを展開してご一読ください!

親子でルールを決める

なぜルールが必要なのか(勉強時間、睡眠時間、目の健康など)を丁寧に説明した上で、親子で話し合ってルールを決めましょう。

利用時間のルール作成や制限

「1日〇時間まで」

「夜〇時以降は使わない」

「平日は〇時間、休日は〇時間」

など、具体的な時間を決めます。タイマーやスマートフォンの機能制限(スクリーンタイム、ペアレンタルコントロール)を活用するのも有効です。

利用場所やシチュエーションの制限

「自分の部屋には持ち込まない」

「寝室では使わない」

「食事中は使わない」

など、使う場所やシチュエーションの限定をしてリアルのコミュニケーションをとる時間を確保します。

課金や個人情報についての会話と制限

子どもたちの欲求を理解しつつ、勝手に課金しない、個人情報(名前、学校、住所、顔写真など)をむやみに公開しない、といったネットリテラシーに関するルールをしっかりと話し合っておくことが重要です。

成長に合わせたルールの見直し

定期的にルールの見直しは行なってあげましょう。

周囲の友人の利用状況なども冷静に話し合い、子どもの成長や状況に合わせて、ルールを定期的に見直してあげるようにしましょう。

フィルターや機能制限の活用

スマホを持ってすぐのうちは、有害なサイトやアプリを見分けることは難しいです。

アクセスを制限するフィルタリングサービスや、スマートフォンのペアレンタルコントロール機能を活用し、子どもたちを意図しないトラブルから守る環境を整えることも検討しましょう。

SNS以外の楽しみを見つけるサポート

スポーツ、読書、音楽、絵を描くこと、外遊び、家族との時間など、SNS以外に熱中できること、楽しいと感じられることを見つける手助けをしましょう。

現実世界での充実感が、SNSへの依存を防ぐことにつながります。

「見守る」姿勢と対話

ルールで縛るだけでなく、普段から子どもたちの様子をよく見て、困っていることや悩んでいることがないか、気軽に話せる雰囲気を作ることが大切です。

「SNSで嫌なことなかった?」

「何か困ったら、いつでも相談してね」

と、日頃から声をかけておきましょう。

保護者自身の使い方の見直し

子どもは大人の行動を見ています。

保護者自身が食事中や子どもとの会話中にスマホばかり見ていては、説得力がありません。

まずは大人から、メリハリのある使い方を心がける姿勢を見せることが大切です。

いずれの対策を取るにしても、まずはしっかりと子どもたちとコミュニケーションをとり、状況を理解してあげることが大切です。

先生として関わる時に子どもたちにできること

学校外での使用方法については各家庭の教育方針に依存する部分が多いです。

しかしそのような状況でも、さまざまな手法で子どもたちのSNS利用について考えさせる機会を提供する方法があります。

下記に具体的な方法をまとめるため興味のある部分を展開して対策を考えてみてください。

情報モラル教育の充実

SNSのメリット・デメリット、依存性の危険、個人情報の扱い、ネットいじめ、フェイクニュースの見分け方など、体系的な情報モラル教育を継続的に行うことが重要です。

講演会の開催なども有効な手法です。

児童生徒が主体的に考え、議論する機会を取り入れると効果的です。

児童生徒の実態把握

アンケート調査などを通じて、子どもたちのSNS利用実態や、それに伴う悩み・トラブルを把握し、指導に活かします。

結果を保護者の方や教員間で共有することも重要です。

家庭との連携

保護者会や学校だよりなどを通じて、SNSのリスクや家庭でのルール作りの重要性について情報提供を行い、保護者と連携して子どもたちの利用を見守る体制を作ります。

相談体制の整備

スクールカウンセラーや養護教諭など、子どもたちがSNSに関する悩みやトラブルを気軽に相談できる窓口があることを周知し、相談しやすい環境を整えます。

授業でのICT活用とのバランス

GIGAスクール構想などでタブレット端末の活用が進む中、学習目的での利用と、プライベートなSNS利用との線引きや、適切な使い方について指導することも大切になります。

上記の中でも特にSNSの利用実態を各家庭と共有する機会は重要だと感じています。

実際に自分が教員をしている時にこんなエピソードもありました。

ある三者面談での出来事

保護者の方からこんなことを言われました。

「うちの子が周りはみんなフィルタリングを使用していない。というんですが本当ですか?」

実際の現状を把握できていなかった私はちょうど良い機会だと思い学年主任と相談しSNSに関するアンケートを学年で実施しました。

結果その時の学年では約5割の生徒のスマホでフィルタリング機能が使われていました。

子どもたちを信頼しないわけではありませんが、やはり子どもたちの気持ちに立ってみると自分の周りの友人だけをみて「周りはみんな〇〇だ!」と主張したくなるのも当然です。

家庭でできることと、学校でできることを理解し協力して子どもたちを守る体制を整えましょう。

「使う側」になるための意識を育む

これまで家庭や学校でできる取り組みについて記載しましたが、重要なのはSNSの使用を制限することではありません。

子ども自身が

「SNSは便利な道具だけど、使い方を間違えると危ないこともある」

「自分でのめり込みすぎないように気をつけよう」

「困ったときは大人に相談しよう」

と考えられるように、主体性と思考力を育むことが重要です。

子どもたちが社会に出た時にスマホを持たない、SNSを利用しないというのはあまりに非合理的で意味のないことです。

子どもたちのSNS利用を頭ごなしに叱るのではなく、なぜ長時間利用が良くないのか、どんな危険があるのかを具体的に伝え、どうすれば上手に付き合えるかを一緒に考える。そのプロセスを通じて、子どもたちに「SNSを使う側」になるための力が身についていくことが重要です。

さらにSNSは適切に利用することでお金を稼ぐことができ、副業のツールにもなり得ます。インフルエンサーという職業の形態もできていますよね。

今回はそのうちの一つである【HERO’ZZ UNIVERSITY】について紹介します。

HERO’ZZ UNIVERSITYとは?

YouTuberのVAMBIさんが学長を務めているSNS大学校です。

\まずは無料相談から/

VAMBIさんといえば日本最速でYouTube登録者数1000万人の到達の”spider-maaaaaaan”の正体だったことでネットニュースを騒がせた、まさに敏腕YouTuberです。

HERO’ZZ UNIVERSITYはVAMBIさんをはじめとする錚々たる面々のインフルエンサーが講師となり再現性のある方法で

SNSマーケティング

自己プロデュース

「バズ」の本質

などについて学ぶことができます。

もし、子どもたちがSNSに強く興味を示した場合は、一概に禁止するのではなく、そこに個性があると信じて本格的に学ぶことで子どもたちがより良い人生を送ることができるかもしれません。

\まずは無料相談から/

まとめ:SNSを賢く利用できる子どもたちを育てよう

SNSは、今の子どもたちにとって欠かせないコミュニケーションツールであり、世界を広げる可能性も秘めています。

大切なのは、SNSを一方的に悪者にするのではなく、その特性を理解した上で、子どもたちが主体的に「使う側」になれるよう、周囲の大人がサポートすることです。

子どもたちがSNSとの賢い付き合い方を学んでいけるように、まずは大人がしっかりとサポートできる方法を学んでいきましょう!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3affacca.23a7044e.3affaccb.3a529cf8/?me_id=1213310&item_id=20168672&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8822%2F9784106108822_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント