教え子たちが無気力で何にも挑戦してくれない。そんな状況に悩んでいませんか?

今回は教員時代に実践していた主体性を育む学級経営についての以下についてまとめた記事です。(公開授業や学校内の研修でも実践事例として発表して良い評価をいただけたものを抜粋しています。)

- 主体性を上げるためには自己肯定感を上げる必要がある

- 主体性を育むための学級づくり

[実践例:根本の方針と使用した言葉を中心に記載] - 実際に子ども達に起きた変化の事例

全体的に体験ベースで実際にかけた言葉や子ども達から出てきた言葉を多めに紹介しています。

向き合っている子ども達やクラスの現状様々だと思います。だからこそ複数実践例を記載していますので、この記事を読み終えた皆さんの中に明日からこれを実践してみよう!というアクションプランが1つでもできていれば幸いです!

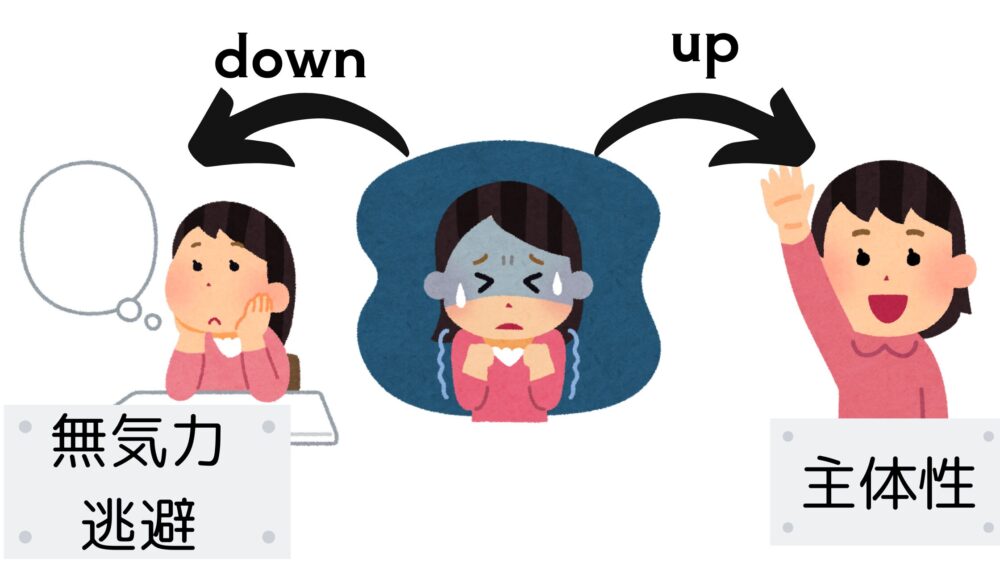

自己肯定感が主体性にどんな影響を及ぼすのか

まず最初に大切なポイントです。

主体性を上げるためにはまず子ども達の自己肯定感を高める事が必須の条件となります。

そもそも主体性と自己肯定感ってなんだ?という事がわからない場合はそれぞれ展開して確認してください。

主体性とは

主体性は、社会人基礎力においては「前に進む力(アクション)」の一つに位置付けられ「物事に進んで取り組む力」と定義されています。 具体例としては、「自分がすべきことを見極め、自発的に取り組める」「自分の強みや弱みを把握し、困難なことにも自信を持って取り組める」「自分なりに判断し、他者に流されず行動できる」などが挙げられます。

経済産業省の解説では、以下のような力も主体性とされています。

【社会人基礎力】主体性とは?主体性が求められる理由と能力を高める方法 – マイナビキャリアサポート|キャリア・就職支援担当者のための総合情報サイト https://mcs.mynavi.jp/column/2023/01/independence/

- 変化に前向きに対処する力

- 範囲を限定せずに主体的に動く力

自己肯定感とは

自己肯定感とは、その言葉の通り「ありのままの自分を肯定する感覚」のことです。 他者と比較することなく、自分自身が「今の自分」を認め尊重することで生まれる感覚であり、物事を前に進めるための原動力となります。

自己肯定感とは?低い人の特徴と高めていく方法|グロービスキャリアノート https://mba.globis.ac.jp/careernote/1327.html

自己肯定感は平たく言えば、自分肯定する感覚です。これがなぜ主体性に関係するのかというと、この自己肯定感が物事を進めるための原動力となるからです。

自己肯定感が低下すると、無気力になり、物事から逃げ出す傾向が現れます。

困難に立ち向かうには勇気が必要であり、他者に流されないためには自分の考えをしっかりと持つ必要があります。しかし、自己肯定感が十分に機能していないと、「どうせ自分はダメだから」と諦めてしまいます。また、「自分の考えはきっと間違っている」と思い込み、自分の意見を持つこと自体を拒否してしまいます。

このように自己肯定感が低いと、本来取り組むべきことから目を背ける習慣ができ、善悪の判断力も低下していきます。学校では許容されることでも、社会では通用しないケースが数多くあります。そのため、子どもたちの将来のことを考えても、自己肯定感を十分な水準まで高めることは不可欠です。

少しそれましたが、子どもたちが主体性を持つためには、自己肯定感を最低限の水準にとどめるのではなく、自分で意思決定ができるレベルまで育んでいく必要があるのです。

主体性を育むために必要な意識や具体的アクション

まず、ここからの実践例や事例で出てくる子どもたちは子どもたちは、以下のような特徴がある子ども達でした

- 勉強に強い苦手意識を持っている

- 地域の人々や友人、家族から軽視されてきた経験がある

- 「どうせできない」と思い込み、新しいことに挑戦しようとしない

学力的には決して高いとは言えない生徒が多く、入学時点で「受験に失敗した」という意識を持っている子ども達でした。そのため、自己肯定感が低く、「どうせできない」「自分たちはバカだから」といった自己否定的な言葉を頻繁に口にしていました。

このような生徒達にどうアプローチしたのか。5つ書いていきます。自分でできそうなものや試してみたいものから取り入れていただければ幸いです。

- 学級開きの段階で明確な方針を示しておくこと

- 受け入れる姿勢を持ち叱る前に子どもたちの考え聞くこと

- 教師がやってくれる環境を作らないこと

- 授業中の考えに間違いはないという指針の徹底すること

- 保護者の方との連携すること

学級開きの段階で明確な方針を示しておくこと

担任を持つとき最初に立ちはだかる大きな業務が「学級開き」ですよね。子どもたちがクラスという単位で生活していく中で、クラスの方針や最低限のルールをあらかじめ共有しておくことは必須です。

私は自己肯定感の観点から、2つのことを伝えるようにしていました。

- 私の教え子である以上、意図的に人を傷つける行為は絶対に許さない

- 新しいルールを作りたい時は、方針を立てた上で相談に来ること

1つ目は、子どもたちの心理的安全を確保するための基本的な指針です。

クラスメイトとはいえ他人同士です。お互い違う性格と経験を持っているため、意図せず人を傷つけてしまうことはあるかもしれません。しかし、意図的に人を傷つけることは決して許されません。

そこで私は

「意図せず傷つけてしまうという状態」

「意図的に人を傷つけるということ」

は明確に違うとして後者であれば絶対に許さない。ということを言葉ではっきりと示すようにしていました。

また、どうして許さないかの理由を以下のように伝えていました。

私が担任を持った以上、このクラスのみなさんは私にとって大事な人で、私は命をかけてでもあなたたちを愛します。私は自分の大切な人が傷つけられるのが嫌いなので意図的に傷つけることは絶対に許しません。

このように説明していた理由は2つあります。

担任として絶対にクラスの生徒を愛し抜くという覚悟を示すため

→自分のことを愛してくれるという感覚を子ども達に持ってもらう

上部だけの理由よりも感情的でわかりやすく腑に落ちやすいため

→上部だけの理想論で仲良くすることを強制されるよりも単純に納得しやすい

正直私は自分自身が「同じクラスになったのも何かの運命です。仲良くしてください」のような理論がとても嫌いです。同じクラスになったとて合わない人は合わないという子ども達の言い分の方がよっぽど理解できるからです。

そこに社会に出たら合わない人もいるからというような複雑な理由を付加しても、子ども達にとってはそんなこと遠い世界の話です。

それなら担任の私が、自分の信条でみなさんを愛す。だから傷つけるのは許さない。と伝えた方がよっぽどインパクトも強くわかりやすいから納得しやすいのです。

「人を攻撃することを許しません」というルール1つ示すだけですがこの理由や伝え方を変えるだけで伝わり方が変わります。どういう捉え方をして欲しいのかを考えるようにしましょう。

2つ目は、子どもたちが「自分の意見を社会に反映させる」経験をするための指針です

基本的に私は1つ目であげた「意図的に人を傷つけることはしない」ということ以外にルールは作りませんでした。

学力が低く誤解されやすい子ども達だったため、

「どうせ却下される」

「どうせ自分たちのしたいことなんて聞いてもらえない」

という考えが深く根付いていました。

上記のような子ども達の考えを払拭するために「ルールを作成できる」ということを明示していました。

このルールを明示しておくと大体1年に2〜3個は子ども達が新ルールを作ってくれます。

新ルールが発表されれば、「ちゃんと伝えれば自分たちの意見を聞いてもらう事ができる」という事実ができます。

この事実があるだけで子ども達が「どうせ聞いてもらえない」を言い訳にできなくなります。

また、ちゃんとした説明ができれば自分の意見を通せるかもという可能性・希望が子ども達の中に生まれます。

ちゃんと話を聞くよと、こちらから言葉でアプローチするよりも、このような事実が1つできることの方がよっぽど効果的です。

例えば、生徒が作ったルールは以下のようなものがありました。

- 掲示物はみんなが見るから雑に扱わない

- 時間割の変更があれば気づいた人が後ろの黒板に書いて共有する

- 自分の出したゴミは自分で持ち帰る

内容はどんなものでもいいので、子ども達がルールを作りたい追加したいと言ってきた時はしっかり聞いて反映させてあげてください。

自己肯定感を育てるには、子どもたちが何かに挑戦したり、積極的に動き出すきっかけを作ることが大切です。そしてそのきっかけを消失させてしまうのが大人への不信感です。

「どうせ聞いてくれない」「どうせ却下されるし」という感覚を払拭してあげるためにもルール追加制度は大きく効果がありました。

時々「ゲーム持ち込み可にしてほしい!」みたいな無茶なルールを作成しようとしてきますが、しっかり話を聞きつつ却下してあげてください笑

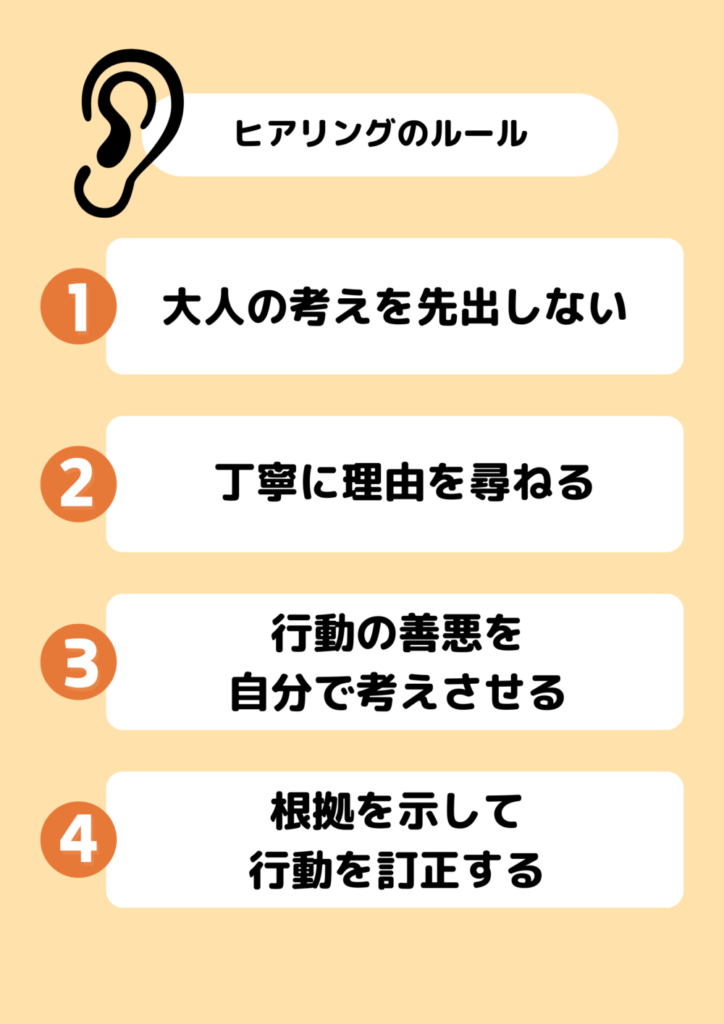

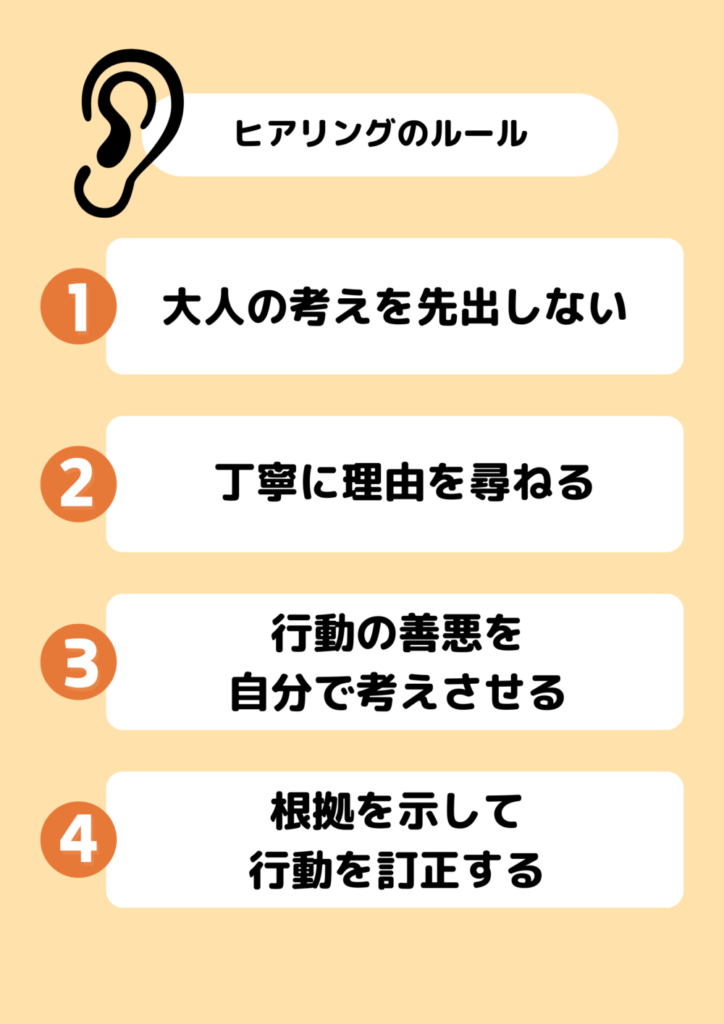

叱る前に子どもたちの考えを聞くこと

自己肯定感という観点から見ると、叱るという行為は子どもに否定されたと捉えられ、ダメージを与える可能性があるため避けたいものです。

ただし、教師として関わる以上、子どもたちを叱らなければならない場面は必ず出てきます。そのような時、子どもたちに否定されたという感覚を与えないよう、次のことを意識してください。

まずは先手を打って叱るのではなく、どうしてそのような行動をとったのか、考えを聞く

この時に考えを聞く目的は2つです

・否定されたと思わせない

・再発防止を自分の意思で防げるようにする

そのためにも聞くべきポイントを以下に示します。

- なぜ叱られるような行動をしてしまったのか

- 良い悪いの判断はついていたのか

- (悪いかもしれないと思っていたら)なぜ実行してしまったのか

- 次に同じ状況になった時にどうしたら良いと思うのか

このように丁寧にヒアリングすると、多くの子どもは自分で考えて反省し、同じ行動を繰り返すことはほとんどなくなります。

しっかりと振り返らせて、なぜ?なぜ?を子ども達に考えさせてあげてください。

そしてこの時に徹底して欲しいことがこちらです。

主体的なクラスづくりの観点で大切なのは、子どもたちが自分なりに判断し、他者に流されないことです。

どうしても

悪いことをした = 善悪の判断がつけらない

と思い込んで先回りして叱ってしまうことがあると思います。

しかし、そこはグッと我慢して子ども達を信じてヒアリングに徹してください。

もし仮に、ヒアリングの結果明らかな間違いがあった場合は、「〇〇という理由でこれはよくないことなんだよ」と、根拠を示した上で行動を訂正してあげれば良いだけの話です。

すぐに叱って指導してしまいたくなりますが、しっかりヒアリングして時間をかけて向き合ってあげてください。

そこから先の指示の出し方やコミュニケーションについてはこちらもご確認ください

教師がやってくれる環境を作らないこと

子どもたちが主体性を持てない状況を作り出しているのは何が原因だと思いますか?

大きな要因の1つは、大人が「待てない」ということです。

例えば4月、学級委員(クラス代表)を決めるときのことを思い出してください。

立候補が出るまで待てますか?

高校生ともなると、やりたい人を募っても簡単には立候補が出ません。かなり時間がかかります。それは子どもたちの中に「恥ずかしい」「どう思われるかわからない」という不安があるからです。

だからと言って教員が我慢しきれず誰かを指定することは長い目で見たときにデメリットが多すぎると私は感じています。

ここで、教員が我慢できずに指定する場合と、子どもたちの立候補を待つ場合に生じる違いを考えてみましょう。

| 教員が指定する | 立候補を待つ | |

|---|---|---|

| 主体が誰か | 教員主体 | 生徒主体 |

| 意識の変化 | 決めてくれるという油断ができる | 自分たちで動かないと決まらない意識が根付く |

| 学級委員に対して持つ印象 | やらされている可哀想 | やってくれてありがとう |

| アクションを起こすことについての意識 | どうせ指定される | 自分でやりたいと言えるかも |

| 学級委員 | 指定されただけでやらされている | 自分でやると言った責任感が生まれる |

実際に上記の表のように理想的に意識の差ができ、それを子ども達が実感できるとは一概に言えません。ただし、長い目で見たときにこのように意識の差が生じる可能性は十分にあります。

もちろん立候補がなかなか出ない時は時間がかかります。子どもたちにとって立候補は大きな勇気が必要なアクションです。4月はのHRは特に忙しく、連絡事項も多い時期なので、時間を確保するのは簡単ではありませんよね。

私は多少厳しいですが、〇〇が決まるまで今日のLHRは終了しません。と宣言していました。

しかし最初だからこそ、「時間がない」という理由で教師が性急に動いてはいけません。教師が待てずに動いてしまうと子どもたちは「どうせ先生がやってくれる」「黙っていれば物事が進む」という事実ができてしまいます。

4月の最初に一度でもその事実ができるとそれを修正していくことは難しいです。

だからしっかりと大人が待てるということは重要になります。そのためにも少し大変ですが、時間を確保できる工夫をしていきましょう!

以下に4月のHRで実際に実行していた簡単な時間節約の工夫を紹介しておきます。

- 連絡事項は簡潔に伝えましょう。長々と説明しても聞いていません。

説明を要点化することで2〜3分の時間を確保できます。 - 少し早めに教室に行ってプリントを配っておくと、配布時間を1〜2分短縮できます。

- LHRでの議題を事前に子ども達にも伝えておきましょう、説明の簡略化で1〜2分短縮できます。

このような時間の工夫を徹底し、クラス役員決めやルール作りなど大切なことに十分な時間をかけられる余裕を子どもたちが持てるようにしてあげましょう。

そして子どもたちに、自分たちで行動するという経験を積ませていきましょう。

実践した考えに間違いはないという姿勢

子ども達の学習に対する逃避を改善するために以下のことに尽力しました。

「考えに間違いはない」という姿勢を貫く

みなさん1つ考えてみてください。

授業で子どもたちが「考え」を書く場面と「解答」を書く場面を区別できているでしょうか?

解答:

明確な正誤があり、判別が必要

考え:

正誤の概念が不要です。子どもたちがその場で考えて出したものは、すべて価値があると考えてよい

この区別をはっきりつけることで、子どもたちの「間違えた」という経験・感覚を減らすことができます。

子ども達の導き出した考えが正解とは異なっていてもそれは問題はありませんよね?「実際はこういう考え方で答えにたどり着けけます。」と新たな考えを示してあげれば済むことで、むしろこの考え方の変容が本来の学びなのではないでしょうか?

実際、子どもたちは授業中に「間違えたくない」「恥ずかしい」という感覚を持っています。テストなどでは解答に〇×がつく場面も多いため、この感覚が育ってしまうのは自然なものです

しかし、この感覚が強すぎると

「どうせ正解があるから考えない」

「間違えるのが恥ずかしいから、答えを言われてから書こう」

と、次第に積極性を失い考えることを放棄するようになります。

このような子どもたちと向き合っている先生方も多いのではないでしょうか。

そうすることで、自分の考えが認められるという経験を積み、子どもたちは徐々に主体的に考えを発信できるようになります。

その結果、議論も深まり、解答を求められる場面でも正解にたどり着ける可能性が高まっていくのです。

「間違えるかもしれない」「どうせ正解があるから考えない」という悪循環を、「ここでは正解がないから自由に考えていい」というプラスの循環に変えていきましょう。

保護者との連携!家庭と学校で協力して自己肯定感を育む

子どもたちの自己肯定感を高めるためには、学校だけでは難しいです。

家庭の協力が不可欠です。

そこで私は保護者会などで、以下のようなお願いをしていました。

- 子どもに「何が嫌だったのか」「どうしたいのか」を丁寧に聞き、建設的な対話を心がけてください。

- できるだけ肯定的な言葉かけを意識してください。

- 子育ては大変なものですから、感情的になることもあるでしょう。しかし、喧嘩をした時は、大人の余裕をもって歩み寄ってあげてください。

- 私たち教員は子どもたちの味方であると同時に、保護者の方々の味方です。

高校生になると、家庭内で「ほんまにあんたはアホやな!」「もっといいとこ行ってくれたらよかったのに!」といった言葉が発せられることも少なくありません。

これは日常的な親子の絆があるからこそ出る言葉かもしれません。しかし、こうした否定的な言葉は、子どもたちの心に知らず知らずのうちにダメージを与えてしまいます。

そのダメージが積み重なると、子どもたちは「うちらどうせアホやし!」「勉強できひんし!」と自己否定的な言葉を口にするようになります。

この悪循環を断ち切るには、教員の力だけではなく家庭でのコミュニケーションによる協力が必要不可欠です。

実際に子ども達がこのような自己否定的な発言をしているという状況を保護者の方々にも理解していただき、「私たち教員は子どもたちの可能性を信じています」という姿勢を共有することが大切でした。

実践の子どもたちに起こった変化やエピソード

実際にどのような変化があったのか、具体的な例をいくつかご紹介します。

もちろん、全てが成功したわけではなく、上手くいかなかったこともありました。

うまく行った出来事と同じくらいうまくいかない出来事も多かったです!いつもお疲れ様です。

①担任不在のイベント時に完璧にクラスの復元・掃除をしていてくれた

ある年の体育祭、私は出張のため一日中学校を空けていました。

その時担当していたクラスは、決して模範的なクラスとは言えず、毎朝生徒が来る前に教室を整えないと、机はガタガタ、ゴミは散乱しているような状態でした。もちろん毎日ではありませんが、放っておけばどんどん散らかってしまう、そんなクラスでした。

「体育祭の翌日は、きっといつものように汚れているだろう」と、掃除をする気で何の期待もせずに教室へ向かうと、そこには信じられない光景が広がっていました。

なんと、その年一番と言えるほど綺麗に片付いていたのです。

学年団の先生が指導してくれたのかと思い、朝の打ち合わせで感謝を伝えると、先生方は皆、不思議そうな顔をしています。子どもたちもいつも通り登校してきましたが、誰も何も言いません。私の頭の中は、まさに「?」でいっぱいでした。

嬉しくなった私は、朝のHRで子どもたちに「今日、教室が綺麗で嬉しかったです!体育祭頑張っていたのも聞いていたし。さすがの皆ですね!」と伝えました。

すると、子どもたちはニヤニヤしながら、こんなことを言ってくれました

- 先生、綺麗好きやし喜ぶかなと思って!

- ちょっとびっくりさせよう思って、さすがやろ!

- みんなで話してやってんで〜さすがやわ私ら

と、自分たちで掃除したことを、誇らしげに話してくれました。

「どうせ自分たちがやったって」という自己肯定感の低い状態では出来事は決して起こらなかったはずです。

自分たちの行動が誰か(この場合は担任である私)を喜ばせるという自信があったからこそ、実行に移せたのだと思います。

掃除というほんの些細な行動一つとっても、「掃除しよう」と声を上げれば、反対する人がいるかもしれません。「どうせ先生が後でやるだろう」と、やらない理由はいくらでも思いつくでしょう。

それでも子どもたちは、それらのマイナスに流されず、「みんなで掃除しよう」という行動を選んでくれました。

②小テストの頑張る回などを自主的に共有してクラスで頑張ろうとしていた

2年生を担任していたとき、その一年がもう終わろうとする3学期の出来事です。

その時担任をしていたクラスは、生活習慣が乱れているわけではありませんでしたが、学力に伸び悩んでおり、学力面は自己否定的な発言が多いクラスでした。

その学年では、毎週国語の先生が漢字テストを実施し、各クラスの平均点と全クラスの成績上位者を発表していました。毎週、各クラスの平均点を確認するたびに、うちのクラスの点数の低さに、胸が痛みました。

3学期に入ると受験を意識せざるを得ません。大学進学を目指す生徒は多くはありませんでしたが、2学期から、自分の将来について考えるように繰り返し話していました。

そして迎えた3学期3週目の漢字テスト。なんと、うちのクラスの平均点が全クラスの中で1位になったのです。しかし、次の週にはまた順位を落としてしまい、「やっぱりな??」と思っていた月末、再び平均点が上がりました。

国語の先生も不思議に思い、子どもたちにそれとなく事情を聞いてみると、次のようなことが分かりました。

国語係の子が中心となり、漢字テストの学習計画を立てていたらしいです。

- 勉強したら何が変わるのか試してみたかった。

- どうせなら平均点を上げて、みんなで喜びたかった。

国語係を担当していた子が、「毎週のテストや定期テストは大変だけど、小テストなら頑張れば成果が出るかもしれない」と考え、クラスのみんなに呼びかけていたのです。

将来について考え始めた時、「このままではいけない」と思ったことがきっかけだったそうです。

私は、この話を聞いてとても感動しました。

自分たちだけでなく、周りの仲間も巻き込み、共に目標を達成しようとする姿に、胸が熱くなりました。

ただ「勉強しなさい」と口うるさく言うよりも、自分自身で現状と将来を見つめ、行動することの方が、はるかに質の高い学びにつながります。そして、その経験は、本人だけでなく周りの仲間にも良い影響を与えるでしょう。

自分を見つめ、可能性を信じ、行動する。まさに、自己肯定感と主体性が育った瞬間でした。

②次の学年に上がった時に縦割りのリーダーに立候補できる人になっていた

私が2年生を担任していた時、翌年に異動が決まり、3年生になった教え子たちの姿を見ることは叶いませんでした。

担任をしていた学校では、体育祭で縦割り制度が導入されており、1年生から3年生まで各クラス1つずつで団を編成していました。3年生から団長を選出し、その団長を中心に応援合戦を作り上げるのが、体育祭の一つの目玉となっていました。

3学年をまとめるのは、高校生になったばかりの子どもたちにとって、決して簡単なことではありません。さらに、普段あまり関わることのない後輩たちの前に立って話したり、リーダーシップを発揮したりするのは、人気のある役割ではありませんでした。

そのため、毎年立候補者は少なく、先生たちから声をかけるのが恒例となっていました。

しかし、私が異動してすぐの年、突然後輩の先生から「先生、どうやってクラスをまとめてたんですか?!」と連絡が来たのです。

一体何事かと思い、事情を聞くと、「今年の団長5/6で元先生のクラスの子なんですよ〜!全員立候補で!」とのことでした。

毎日顔を合わせ、成長を見守っていた時には、なかなか実感できなかった子どもたちの成長。特に、成績のように目に見えるものではなく、自己肯定感や主体性といった抽象的なものは、その成長に気づきにくいものです。

試行錯誤の毎日でしたが、子どもたちは確実に成長し、主体性を育んでいたのです。

立候補した理由を5人の子どもたちに聞いてみると、以下のようなものでした。

- 勉強は苦手だけど、人と話すのは得意だから、頑張ってみたいと思った。

- クラス委員のような一年を通してのリーダーは不安だけど、体育祭の期間だけなら頑張れると思った。

- 去年から絶対にやろうと決めていた。先輩がかっこよくて、憧れていたから。

- 人をまとめる経験がしてみたかった。失敗しても、みんなが支えてくれる今のうちに挑戦してみたかった。

- 素敵な意見を持っているのに、言えない子が多い。自分は発言できるから、そういう子たちの意見を代表して伝えたい。

どの子の理由も、主体性に溢れていました。

リーダーを経験することが全てではありません。しかし、そのような場面で、自分の可能性を信じ、挑戦したいという気持ちを大切にして行動に移せるようになった子どもたちの成長に、私は深く感動しました。

まとめ:子どもよりも誰よりも子どもたちの可能性を信じること。

「主体性や自己肯定感」という言葉は、教育現場でよく耳にするものの、その成長を具体的に把握するのは容易ではありません。子どもたちの内面的な変化は目に見えにくく、画一的な指導法が存在するわけでもないからです。

教師や保護者がこれらの内面的な要素に着目し、子どもたちの成長を信じ続けることは、まさに手探りの航海であり、時に先の見えない難しい挑戦となるかもしれません。

しかし、子どもたちにとって、自己肯定感や主体性が育まれることは、その後の人生を大きく左右する、かけがえのない財産となります。

子どもたちの無限の可能性を最大限に引き出すために、子どもたちを信じ、寄り添い、共に成長していく姿勢でいろんなことに挑戦してみてください!

学習で不安を抱えている子どもたちへの対処としておすすめ教材をこちらで紹介しています。こちらもご一読ください。

参考サイト:

【社会人基礎力】主体性とは?主体性が求められる理由と能力を高める方法 – マイナビキャリアサポート|キャリア・就職支援担当者のための総合情報サイト https://mcs.mynavi.jp/column/2023/01/independence/

自己肯定感とは?低い人の特徴と高めていく方法|グロービスキャリアノート https://mba.globis.ac.jp/careernote/1327.html

コメント