近年取り組むべきとされて注目されているSTEAM教育ですが

「そもそもそれって何?」

「子どもたちに何が良いの?」

というのがわからない人も多いのではないでしょうか?

STEAM教育とは?

定義がわかっても詳細もメリットも取り入れ方もわからないもの。

そこでこの記事ではSTEAM教育について以下のことをまとめます

- 目的

- メリット

- これまでとの違い

- 課題と注意点

- 家でもできる!おすすめ教材

話題になっているもののいまいち理解できていない先生方、

自分の子どもにこれからの社会を生き抜いてほしい保護者の方、

ぜひ!ご一読ください

未来を生き抜く力を育む!STEAM教育が重視する5つの目的とは?

「STEAM教育」という言葉を耳にする機会が増えてきましたね。

この教育アプローチは、単にこれらの教科を学ぶだけでなく、これからの社会で活躍するために不可欠な能力を育むことを目指しています。

文部科学省HPでは以下のような記述でSTEAM学習が推進されています。

文部科学省では、STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)に加え、芸術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲でAを定義し、各教科等での学習を実社会での問題発見・解決に生かしていくための教科等横断的な学習を推進しています。

STEAM教育等の各教科等横断的な学習の推進:文部科学省

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/mext_01592.html

変化が激しく、予測困難な現代社会。子どもたちが未来をたくましく生き抜き、より良い社会を築いていくためには、知識の詰め込みだけでは不十分です。

今回は、STEAM教育が特に重視する「5つの目的」に焦点を当て、その重要性と具体的な育成方法について掘り下げてみましょう。

- 物事の本質を見抜く「批判的思考力」

- 壁を乗り越える答えを作り出す「問題解決能力」

- アートで思考を広げる「創造性」

- 人と力をあわせる「コラボレーション能力」

- 人と理解し合う「コミュニケーション能力」

情報を吟味し、本質を見抜く「批判的思考力」

「それって本当?」「なぜそう言えるの?」

溢れる情報の中から真実を見抜き、物事を多角的に捉えて本質を理解する力、それが「批判的思考力」です。

STEAM教育では、この力を養うことを非常に重要視しています。

単に知識を暗記するのではなく、子どもたちが自ら問いを立て、情報を吟味し、論理的に考えるプロセスを大切にします。

例えば、実験や調査を行う際には、

「なぜこの結果になったのか?」

「他の可能性はないか?」

といった疑問を持つことを奨励します。

提示された情報を鵜呑みにせず、その根拠や妥当性を自分の頭で考え、客観的な視点から評価する訓練を積むのです。

また、インターネットなどで簡単に情報が手に入る現代だからこそ、情報の信頼性を見極める力(情報リテラシー)も欠かせません。

情報リテラシーとは

情報リテラシーの定義には、情報機器の操作などに関する観点から定義する場合(狭義)と、操作能力に加えて、情報を取り扱う上での理解、更には情報及び情報手段を主体的に選択し、収集活用するための能力と意欲まで加えて定義する場合(広義)がある。

第1章第3節1. 情報リテラシー : 平成10年版 通信白書

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h10/html/98wp1-3-1.html

STEAM教育では、データや事実に基づいて論理的に考え、関連性の低い情報や誤解を招く情報に惑わされずに、本質を見抜く力を育てます。

観察、仮説、実験、分析、結論という科学的なアプローチを体験することで、客観的な証拠に基づいた判断力と、しなやかな思考力を身につけていきます。

壁を乗り越え、答えを創り出す「問題解決能力」

「どうすればこの問題を解決できるだろう?」

私たちの周りには、単純な答えがない複雑な問題がたくさんあります。こうした現実世界の課題に立ち向かい、粘り強く、そして創造的に解決策を見つけ出す能力が「問題解決能力」です。

この能力を身につけるために重視されるのが「実践的な学び」です。

教室で学んだ知識やスキルを、実際のプロジェクトや課題解決に応用する機会を豊富に設けます。

例えば、「地域の川の水質を改善するにはどうすればいいか?」といったテーマに対し、調査、分析、アイデア出し、試作品作り、テスト、改善といったプロセスを経験します。

このプロセスでは、「試行錯誤」が奨励されます。

最初から完璧な答えを求めるのではなく、失敗を恐れずに様々なアプローチを試し、結果から学び、改善を繰り返すことの重要性を学びます。うまくいかなくても、それは失敗ではなく、次につながる貴重な学びとなるのです。

STEAM教育では、特に「工学設計プロセス(Engineering Design Process – EDP)」という体系的な問題解決のフレームワークが活用されることがあります。これは、問題の特定から始まり、調査、アイデア創出、プロトタイピング(試作)、テスト、評価、再設計といったステップを柔軟に行き来するプロセスです。

このサイクルを繰り返す中で、子どもたちは複雑な問題にも体系的に取り組み、革新的な解決策を生み出す力を養います。

アートで思考を広げる「創造性」

「もっと面白い方法はないかな?」「こんな表現はどうだろう?」

STEAMの「A」が示すArts(芸術・リベラルアーツ)は、単なる付け足しではありません。論理的な思考だけでなく、自由な発想や感性を活かして、新しい価値を生み出す「創造性」を育む上で、中心的な役割を果たします。

STEAM教育では、科学技術の問題解決に、意図的にアートやデザインの視点を取り入れます。

決まった手順通りに作業するだけでなく、「自分ならどうするか?」という独自の視点やアプローチを大切にします。問題解決の方法は一つではないことを学び、技術的な知識に加えて、豊かな想像力や美的感覚を駆使することを奨励します。

例えば、プログラミングで動くロボットを作る際に、その動きをより滑らかで美しく見せるにはどうすればよいか考えたり、調査結果を分かりやすく魅力的に伝えるためにインフォグラフィックをデザインしたりします。

視覚芸術、音楽、演劇、デザインといった多様な表現活動を通じて、子どもたちは自分の考えを形にし、感情を表現する方法を学びます。

固定観念にとらわれず、様々な素材やツールを使って自由に探求し、実験する機会も重要です。

これにより、子どもたちは新しい視点から物事を見る力を養い、誰も思いつかなかったようなユニークなアイデアや解決策を生み出すことができるようになります。

STEAM教育において、創造性は知識や技術と並んで、未来を切り拓くための重要なエンジンなのです。

プログラミング教育に関してはこちらの記事をご覧ください

力を合わせ、大きな目標へ「コラボレーション能力」

「みんなの力を合わせれば、もっとすごいことができる!」

現代社会では、一人で完結する仕事は少なく、多くの場面で他者と協力することが求められます。チームの一員として効果的に協力し、互いの知識や才能を活かしながら共通の目標に向かうのが「コラボレーション能力」です。

グループでのプロジェクト活動は、そのための絶好の機会です。

子どもたちは、それぞれが持つ得意なことやアイデアを持ち寄り、議論し、役割分担しながら課題に取り組みます。

このプロセスを通じて、自分の意見を伝えるだけでなく、仲間の意見に耳を傾け(傾聴力)、相手の気持ちを理解し(共感力)、協力して目標を達成する喜びを学びます。

多様な個性や考え方を持つメンバーと協力する経験は、異なる視点を理解し、尊重する力を育みます。

時には意見がぶつかることもあるでしょう。しかし、それを乗り越えて合意形成を図る経験は、将来、職場や地域社会で多様な人々と協働していく上で、かけがえのない財産となります。

リーダーシップを発揮する経験、仲間をサポートする経験、様々なスキルを持つ人々と協力してリソースを最大限に活用する方法を学ぶ経験。これらすべてが、将来、効果的なチームプレーヤーとして活躍するための土台となります。

思いを伝え、理解し合う「コミュニケーション能力」

「自分の考えを、相手に分かりやすく伝えるには?」

どんなに素晴らしいアイデアも、それを他者に伝え、理解してもらえなければ活かすことはできません。自分の考えや発見を明確に、そして効果的に表現し、他者と建設的な意見交換を行うのが「コミュニケーション能力」です。

グループワークやプロジェクト発表の場面では、自分のアイデアや調査結果を、言葉、図、グラフ、模型、プレゼンテーションなど、様々な方法で表現する力が求められます。

相手に分かりやすく伝えるにはどうすればよいか、論理的に説明するにはどう構成すればよいかを考え、実践する中で、表現力が磨かれます。

同時に、他者の発表や意見を注意深く聞き、質問し、フィードバックを与えるといった、双方向のコミュニケーションも重要です。異なる意見や視点に触れ、それに対して自分の考えを述べたり、質問したりする経験を通じて、建設的な対話能力が育まれます。

STEAM教育では、レポート作成、プレゼンテーション、ディスカッション、さらにはデジタルツールやアート作品を用いた表現など、多様なコミュニケーションの機会が提供されます。

これにより、子どもたちは状況や相手に応じて最適な伝え方を選択し、活用する能力を身につけます。この力は、将来の仕事はもちろん、友人関係や家族との関係など、人生のあらゆる場面で役立つ、まさに「生きる力」の核となるものです。

STEAM教育で、未来を創造する力を

STEAM教育が目指す5つの目的、「批判的思考力」「問題解決能力」「創造性」「コラボレーション能力」「コミュニケーション能力」は、どれもこれからの時代を生きる子どもたちにとって不可欠なスキルです。

批判的に考え、問題を特定し、創造的なアイデアを出し、チームで協力し、効果的にコミュニケーションを取りながら解決策を形にしていく。この一連のプロセスこそが、STEAM教育が育てようとしている力なのです。

STEAM教育は、単なる教科の組み合わせではなく、子どもたちが自ら学び、考え、挑戦し、他者と協力しながら未来を創造していくための「学び方」そのものを変革しようとしています。

STEAM教育がもたらす嬉しいメリット! 子ども、キャリア、社会への影響とは?

実は、STEAM教育は子どもたちの学びを深めるだけでなく、将来のキャリアや、私たちが暮らす社会全体にもたくさんのポジティブな影響を与えてくれると言われています。

今回は、STEAM教育がもたらす嬉しいメリット以下の3つの視点からご紹介します。

- 「学びたい」を引き出す

- 「仕事」で活躍できる人材になる

- 「社会」を創る力を身につけることができる

子どもたちの「学びたい!」を引き出す!

STEAM教育の最大の魅力の一つは、子どもたちの学習体験を豊かにし、様々な能力を伸ばしてくれる点です。

- 学びが楽しくなる!

実験や工作、プログラミングなど、遊び感覚で取り組める実践的な活動がいっぱいです!

「なぜ?」「どうなってるの?」という子どもたちの好奇心を刺激し、難しいと思っていたことも「面白い!」に変えてくれます。

この「楽しい!」という気持ちが、自ら学びに向かう意欲(エンゲージメント)に繋がります。 - 「考える力」が育つ

単に知識を覚えるのではなく、「どうすれば上手くいくかな?」「この結果から何が言えるかな?」と、観察し、分析し、試行錯誤するプロセスを重視します。

これにより、情報を鵜呑みにせず、論理的に考える批判的思考力が自然と身につきます。 - 自由な発想が生まれる

アート(Arts)の要素を取り入れることで、既成概念にとらわれない創造性が育まれます。

「こうしなければならない」ではなく、「こんな方法もあるかも!」と、自分だけのアイデアを生み出す力が伸びます。 - 伝える力・聞く力が向上

グループで協力してプロジェクトを進める中で、自分の考えを分かりやすく伝えたり、友達の意見をしっかり聞いたりするコミュニケーション能力が向上します。 - 「できた!」が自信に

道具を使ったり、何かを作り上げたりする体験を通して、「自分にもできる!」という自己肯定感や自信が育まれます。 - 五感や手先も発達

様々な素材に触れたり、物を作ったりする中で、五感が刺激され、指先を使う微細運動能力なども自然と発達します。

将来の「仕事」で活躍できる人材に!

STEAM教育は、子どもたちが将来社会で活躍するための準備としても非常に有効です。

- 未来の仕事で求められるスキルが身につく

今日の社会では、科学技術の知識に加え、それを活用する創造性や論理的思考力、チームで協力する力などが不可欠です。STEAM教育は、まさにこれらの複合的なスキルをバランス良く育てます。 - 変化に強い「適応力」を養う

技術がどんどん進化する現代において、新しい状況に対応できる柔軟性や、分野を横断して考える力が重要になります。STEAM教育は、変化に対応する力や革新的な思考を育み、将来どんな仕事に就いても役立つ土台を作ります。 - 問題解決能力がキャリアを拓く

プロジェクトを通して問題解決能力や批判的思考力を養う経験は、仕事で複雑な課題に直面したときに必ず活きてきます。 - イノベーションを生み出す

創造性や起業家精神を刺激することで、将来、新しいサービスや技術を生み出し、社会に貢献できる人材を育てます。 - 「学び」と「実社会」を繋ぐ

教室での学びが、社会のどんな場面で役立つのかを具体的に体験することで、学習内容への理解が深まり、将来のキャリアを考えるきっかけにもなります。

STEAM関連分野は、今後も成長が期待され、高い専門性が求められる職業も多いと言われています。

より良い「社会」を創る力に!

STEAM教育のメリットは、個人の成長にとどまりません。社会全体にも良い影響を与えます。

- 科学技術への理解が深まる

STEAM教育を受けた市民が増えることで、社会全体の科学リテラシーが向上します。

これにより、環境問題や医療技術など、複雑な社会課題について、根拠に基づいて考え、判断できる人が増えます。 - イノベーションで社会を豊かに

創造性や問題解決能力を持つ人材が増えれば、新しい技術やサービスが生まれやすくなり、社会全体の発展に繋がります。

気候変動のような地球規模の課題に対する革新的な解決策も期待できます。 - 多様な視点が社会を強くする

STEAM教育は、性別や人種に関わらず、より多くの人が科学技術分野で活躍することを後押しします。

多様な視点や経験が集まることで、より公平で豊かな社会の実現に貢献します。 - 社会貢献への意識を高める

自分の学びが、身近な地域や社会の問題解決にどう繋がるかを考える機会を持つことで、社会的な責任感や貢献意欲が育まれます。

未来への投資としてのSTEAM教育

STEAM教育は、子どもたちの知的好奇心を引き出し、学びを深めるだけでなく、将来のキャリアで必要となる実践的なスキルを育み、さらには社会全体の発展にも貢献する、非常に価値の高い教育アプローチです。

子どもたちの可能性を最大限に引き出し、変化の時代を生き抜く力を育むSTEAM教育。未来への投資として、その重要性はますます高まっていくことでしょう。

STEAM教育と従来の教育方法との比較分析

STEAM教育のメリットや目的について書きましたが、従来型の教育と何が違うのかを

・教育方法

・学習成果

の観点から書いていきます。

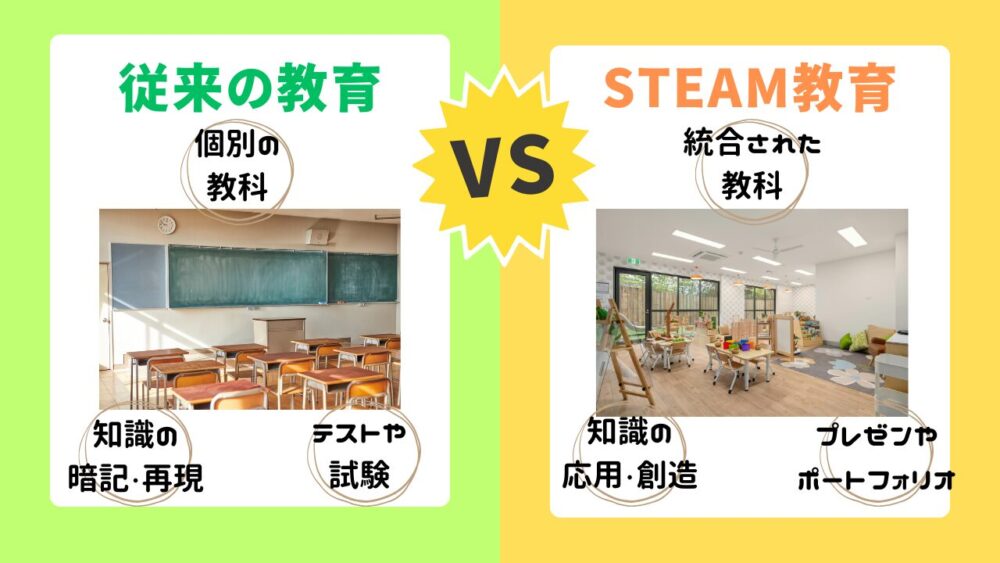

教育方法の違い:指導スタイル、学生の役割、学習環境の検討

STEAM教育と従来の教育方法の間には、教育方法においていくつかの重要な違いが見られます。

まず、教科の指導スタイルです。

従来の教育:各教科は独立した科目として別々に教えられることが多い

STEAM教育:科学、技術、工学、芸術、数学の各分野を統合し、相互の関連性を示しながら学習を進める

これにより、学生はそれぞれの分野がどのように結びつき、現実世界の問題にどのように応用できるかをより深く理解することができます。

次に、学生の役割です。

従来の教育:学生は主に教師から知識を一方的に受け取る受動的な存在

STEAM教育:学生は自ら積極的に学び、探求する主体的な役割を担う

STEAM教育は、学生の好奇心や探求心を刺激し、自ら問いを立て、実験や調査を通じて答えを見つけ出すことを奨励します。

学習環境も大きく異なります。

従来の教育:教室での講義や教科書を使った学習が中心

STEAM教育:実践的な活動やプロジェクトベースの学習が重視

STEAM教育は、学生が実際に手を動かし、様々な素材やツールを使って実験や制作を行うことを通じて、より深い理解と知識の定着を目指します。また、STEAM教育では、学生同士の協力や共同作業が奨励されるため、教室の雰囲気もより活発でインタラクティブなものになります 。

| 特徴 | 従来の教育 | STEAM教育 |

|---|---|---|

| 教科の指導 | 個別の教科として指導 | 統合された教科、分野間の関連性を強調 |

| 学習アプローチ | 暗記、読書 | 応用、実践的な学習、探求学習、体験学習 |

| 指導スタイル | 主に講義形式、教師主導 | 実践的な活動、学生中心 *教師はファシリテーター |

| 学生の役割 | 受動的な学習者、ノートをとる | 積極的な参加者、探求者、問題解決者 |

| 学習環境 | 静かで個人作業を重視 | 議論、チームワーク、協力を奨励 |

| 重視すること | 知識の暗記、再現 | 知識の応用、創造性、批判的思考、革新 |

| 評価方法 | 主に暗記に基づいたテストや試験 | プロジェクト、問題解決タスク、プレゼンテーション、ポートフォリオなど |

学級経営における主体性の育方はこちらをご覧ください

学習成果:スキルと知識の開発の比較

STEAM教育と従来の教育方法とでは、学生が獲得する学習成果にも顕著な違いが見られます。

従来の教育は、特定の教科の知識を習得することに重点を置く傾向がありますが、STEAM教育は、知識の習得に加えて、より広範なスキル、特に21世紀型スキルと呼ばれる能力の開発を重視します 。

STEAM教育は、創造性、批判的思考、問題解決能力、コミュニケーション能力、コラボレーション能力といった、現代社会で不可欠なスキルを育成することを目的としています。

これらのスキルは、単に学校の成績を向上させるだけでなく、将来のキャリアや社会生活においても学生が成功するための基盤となります。

従来の教育ではこれらのスキルを明示的に育成する機会が限られている場合があります。

知識の深さや記憶の観点から比較すると以下のような違いがあります。

従来の教育:

試験のために一時的に知識を詰め込むことに重点が置かれることがあり、学習内容の長期的な定着や深い理解が必ずしも保証されない

STEAM教育:

知識の暗記よりも、概念のより深い理解を重視。学生は、現実世界の問題に応用することで、学習内容をより深く理解し、長期記憶に定着させる

そのほか「失敗」に対する考え方や学びにも大きな違いがあります。

従来の教育:

正解を求めることに重点が置かれるため、失敗から学ぶ機会が少ない場合がある

STEAM教育:

学生のレジリエンス(困難を乗り越える力)、適応力、そして成長思考を育む。実験やプロジェクトを通じて、学生は失敗を恐れずに挑戦し、そこから学びを得る経験を積み重ねる

さらに、STEAM教育は、学生の独立した革新性と創造的な思考を奨励します。

学生は、既存の知識を単に再現するのではなく、新しいアイデアを生み出し、独自の方法で問題を解決することを奨励されます。この能力は、急速に変化する現代社会において、学生が新たな価値を創造し、社会に貢献するために不可欠です。

始める前に知っておきたい!学校や家庭におけるSTEAM教育導入の課題と注意点

「STEAM教育って良さそうだけど、うちの学校(地域)で始めるのは大変そう…」

注目度が高まっているSTEAM教育ですが、その導入や継続には、いくつか乗り越えるべき壁があるのも事実です。メリットがたくさんある一方で、課題を理解し、対策を考えておくことが成功への鍵となります。

今回は、STEAM教育を導入する際に直面しやすい主な「課題」と、知っておきたい「注意点」について、解決のヒントも交えながら見ていきましょう。

モノとお金、どうする?【資源と資金】

STEAM教育を充実させるには、パソコンやタブレット、実験器具、工作材料など、様々なツールや教材が必要になります。しかし、これらを揃えるには、やはりコストがかかるのが現実です。

特に、最新のテクノロジー機器などを導入しようとすると、まとまった予算が必要となり、学校や地域によっては資金確保が大きな課題となります。

資金が足りないと、できる活動が限られたり、結果として教育の質に差が生まれてしまったりする可能性もあり、実際問題導入に関しては自治体や学校により格差があるのも事実です。

<乗り越えるヒント>

- 身近なもので工夫!:

高価なキットだけでなく、段ボールやペットボトルなど、安価で手に入る材料を使ったDIYプロジェクトでも、創造性を刺激する活動は十分に可能です。 - 地域の力を借りる!:

地元の企業やNPO、大学などに相談し、使わなくなった機材の提供を受けたり、専門家を講師として招いたり、活動場を提供してもらったりと、連携できる可能性を探ってみましょう。

大人側の準備はOK?

STEAM教育では、複数の教科を横断的に扱うため、先生方や保護者の方にも幅広い知識や指導スキルが求められます。

しかし、「自分の専門外の分野は自信がない」「どうやって教えればいいか分からない」と感じている人は少なくありません。

大人が不安を抱えたままでは、せっかくのSTEAM教育も効果を発揮しきれません。まず大人が学ぶことが不可欠です。

<乗り越えるヒント>

- 学びの機会を意識的に作る!:

STEAM教育の指導法に関する研修会やワークショップに参加したり、オンライン学習コンテンツを提供したりして、大人がスキルアップできる機会を作りましょう。 - 情報共有と協力体制!:

授業で使えるアイデアや指導案、教材などの情報を活用して、気軽に相談し、協力して授業計画を立てられる時間や場を設けたりすることが大切です。

カリキュラム、どう組み合わせる?【カリキュラム統合】

こちらは学校での課題となります。

STEAM教育の「A」(Arts)は、単にSTEMに芸術活動を付け足すことではありません。科学・技術・工学・数学と芸術(リベラルアーツ)が、互いに意味のある形で結びつき、学びが深まるようにカリキュラムをデザインする必要があります。

各教科の専門性を持つ先生方が協力し、それぞれの分野の学習目標を達成しつつ、それらをどう有機的に繋げていくか、知恵を絞る必要があります。

<乗り越えるヒント>

- 先生同士の連携強化!:

教科の垣根を越えて、先生方が協力して授業を計画・実施する体制を作りましょう。「この単元と、あの教科のこの部分を繋げられないか?」といった対話が重要です。 - バランス感覚を持つ!:

各教科の基礎をしっかり押さえることと、分野を横断して幅広く学ぶことのバランスを考えることが大切です。

「難しそう」「男子向け?」そんな思い込み【誤解と固定観念】

「STEAMって理系の難しい子向けでしょ?」

「プログラミングとか、女子には向いてないんじゃ…」

「なんだか堅苦しくてつまらなそう」

残念ながら、こうした誤解や固定観念が、子どもたちの興味や参加意欲を妨げてしまうことがあります。

特に、性別によるイメージは根強く、女子生徒が技術や工学分野への関心を持ちにくくなる一因にもなりかねません。

<乗り越えるヒント>

- 多様なロールモデルを紹介!:

様々な分野で活躍する女性研究者や技術者、多様なバックグラウンドを持つ人々を紹介し、「誰にでも可能性がある」ことを伝えましょう。 - 「楽しい!」「身近だ!」を体験!:

実生活との繋がりを示す、ゲーム性を取り入れるなど、誰もが「面白そう!」と思えるような、実践的で魅力的な活動を企画しましょう。 - すべての子どもたちを励ます!:

性別や得意不得意に関わらず、すべての子どもたちがSTEAM分野に挑戦できるよう、積極的に声をかけ、自信を育むサポートを心がけましょう。

家庭や学校でもSTEAM教育を取り入れたい!そんな時のおすすめ教材

STEAM教育を推進する動きが進んでいながら、実際にはなかなか実現することが難しいのも事実です。

そこで家でも学校でも簡単に導入できるSTEAM教育として「Groovy Lab in a Box」を紹介します!

GroovyはSTEAM教育が進んでいるアメリカで活躍中の科学者や教育者によって開発されました。

問題を研究し、解決法を想像し、試作して改善するという実際のエンジニアと同じ思考プロセスで、子どものアイディアや想像力、探究心を広げることができます!

- 実際の実験キットが届き楽しく手を動かしながら学習することができる

- 現役東大生監修実験ノートがついてくるため、タイムリーで正しい歴史・理論を学ぶことができる

- STEAM教育のエッセンスが詰め込まれている

- 大人も一緒に楽しむことができる

- 月額費用がかかる(最安値:月3480円〜 2025/4/5現在)

- 12ヶ月一括プランを申し込むと途中での解約・返金ができない

ぜひ、これからを生きる子どもたちのために一度お試しください!

\本場のSTEAM教育を 3480円/月〜/

まとめ:これからを生きる子どもたちのために色んな方法を学ぼう!

この記事では、未来社会で求められる力を育む「STEAM教育」について、その目的やメリット、従来の教育との違い、そして導入における課題まで幅広く解説しました。

科学・技術・工学・芸術・数学を統合的に学び、批判的思考力や創造性、協働性といった多様な能力を養うことの重要性をご理解いただければ幸いです!

STEAM教育は、子どもたちの学習意欲を高め、将来の可能性を広げるだけでなく、社会全体の発展にも貢献する可能性を秘めています。導入には課題もありますが、紹介した教材のように家庭で取り組める工夫もあります。

難しく考えすぎず、まずは身近なところからSTEAMの視点を取り入れてみましょう!

変化の激しい時代だからこそ、私たち大人がSTEAM教育への理解を深め、子どもたちが自ら考え、挑戦し、未来を創造していく力を育むサポートをしていきましょう。

コメント